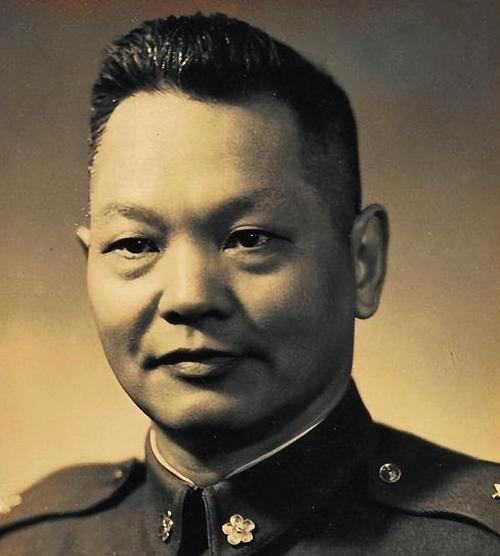

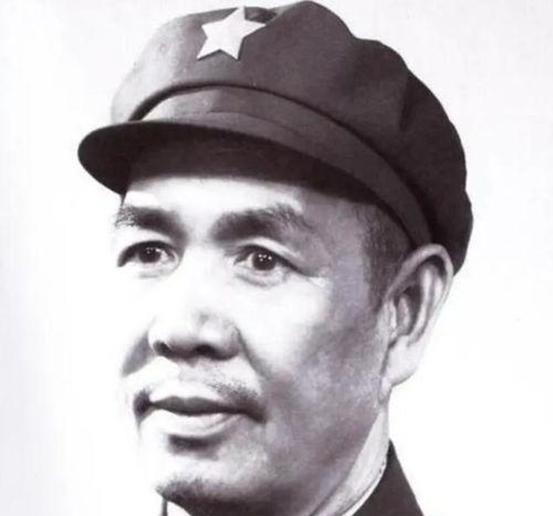

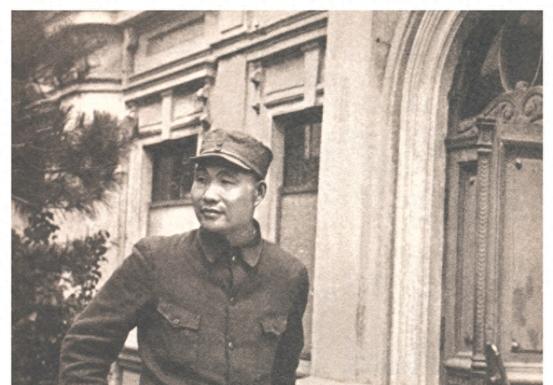

开国将帅中,哪些人没有战功却被授衔?其中还有位女少将 “1955年9月27日上午,北京怀仁堂——’没打过仗,也能当将军?’身旁一个年轻参谋小声嘀咕。”这是授衔典礼开始前几分钟,我在台下亲耳听到的对话。其实,这个疑问不仅出现在他脑中,也曾困扰过许多老兵:军功簿上空白的人,为何还能胸佩星徽? 答案得从那年春天说起。总参谋部牵头拟定评衔细则,五项指标摆在纸面:现职、素质、能力、资历、贡献。注意,文件里用的是“贡献”二字,而不是单纯的“战功”。这一细微差别,决定了后来几位“零枪声”将军的命运。 先看政工条线。罗荣桓和谭政常被老兵戏称“拿笔杆子的元帅、拿话筒的大将”。罗荣桓自三湾改编起,职位一路从连队党代表升到全军总政主任。抗战时,他在山东搞兵民兼顾的新式政治工作,三年内组织了两万名地方青年参军。没有这些兵,林彪再神勇也难以在辽沈一役迅速集结主力。至于谭政,他最亮眼的“战功”出现在会议室——1943年延安整风,他牵头起草《政治工作条例》,让散布各地的部队政治制度第一次有了统一文本。文件出台三月后,晋冀鲁豫野战军抽样调查,全区逃兵率下降四成。看不见硝烟,却实打实减少了牺牲,这笔账怎能不算在军功里? 有人说,文宣算贡献,那暗处的情报算不算?李克农给出了肯定答案。1939年初,他在香港布下一条情报线,拿到了日军即将南进的机密电报;三个月后,八路军前方部署跟着调整,邓小平后来回忆:“要是没那份情报,太行山可能要被撕开口子。”李克农一枪未发,却用密电保住了数万人的生命。建国后他仍管情报,此外还兼任副总参谋长。授衔委员会里曾有人犹豫:从未统兵作战,能否给上将?最后一句“胜于万枪一炮”让所有人噤声。李克农由此成为唯一无带兵经历的开国上将。 如果说情报是“看不见的战场”,那手术台便是“无声的前线”。江西瑞金时期,傅连暲每天穿梭在简易病房,麻袋铺成的手术台上,他用一把刻刀大小的手术刀救活了两千多名伤员。后来长征,红军卫生队全程无一人病死,他功不可没。抗美援朝时,志愿军卫生部拿出一份统计:战场救护成功率由解放战争末期的58%提高到71%,其中多项新规程出自傅连暲团队。他没杀敌,却让敌人的子弹少收走我们的生命,1955年被授予中将,师以上干部无一异议。 对医疗系统贡献卓著的,还有被称为“创伤克星”的李治。第一次反“围剿”,他仅凭一锅草药和两根银针救回重伤员数百。林彪夸他“比一个团的火力更珍贵”。建国后李治主管军事医学教育,五年内培训了两万名军医,把前线救治体系推上了新台阶。这些成果如同隐形护盾,支撑起后续数次边境作战中“尽量不让一个战友掉队”的目标,他因此获少将衔。 说到“零战功”将军,不得不提和平起义那批人。1949年8月4日,长沙城头火光未散,陈明仁、程潜已摆开谈判桌。三天后,驻长沙十一个团齐齐易帜。资料显示,这一动作直接让解放军节约弹药近五千吨、人命损失估计减少上万。1955年授衔,陈明仁被定为上将,他在典礼后对熟人说,“我们只是少打了一仗。”这句话今天听来意味深长——少打一仗,本身就是立功。 与陈明仁同年的还有董其武与陶峙岳。董其武在绥远起义时手握全省兵权,一声令下使边区解放提前半年完成;陶峙岳镇守新疆伊犁,他的顺从避免了西北大后方变成战场。起义并非举白旗那样简单,背后是政治、民族、甚至国际多重博弈。这类贡献难量化,但作用不容忽视。统计显示,1955年受衔的起义、投诚将领共159人,其中上将3名、中将46名、少将110名。数字冰冷,却记录着一场“没响枪”的大决战。 男性将领之外,还有一个特别的身影——李贞。1934年,红六军团突破粤北封锁线时,她领着女子卫生队爬雪山过草地,硬是把全部伤病员带出绝境。抗战后期,延安办起妇女干部学校,她担任校长,训练出的政工、救护骨干分散到各抗日根据地。建国后,她先后在晋绥军区、志愿军政治部任秘书长,主抓干部保卫与后方动员。1955年大授衔,她走上典礼台,现场静了一秒,随后掌声如雷。那一刻,不少老兵红了眼——从井冈山到怀仁堂,她用脚步丈量了女性在军队中的全新坐标。 回到文章开头那句疑问。授衔不是战功排行榜,而是一份综合考卷。有人在前线冲锋,有人在后方托举;有人握枪,有人执笔;有人背着药箱,有人递上投诚书。不同的战场,同样的奉献。星徽映在肩章上,记录的不是单一的杀敌数字,而是千姿百态的“为人民立功”。这一制度设计,恰恰诠释了新中国军队的胸怀与格局——不拘一格,用人唯实。