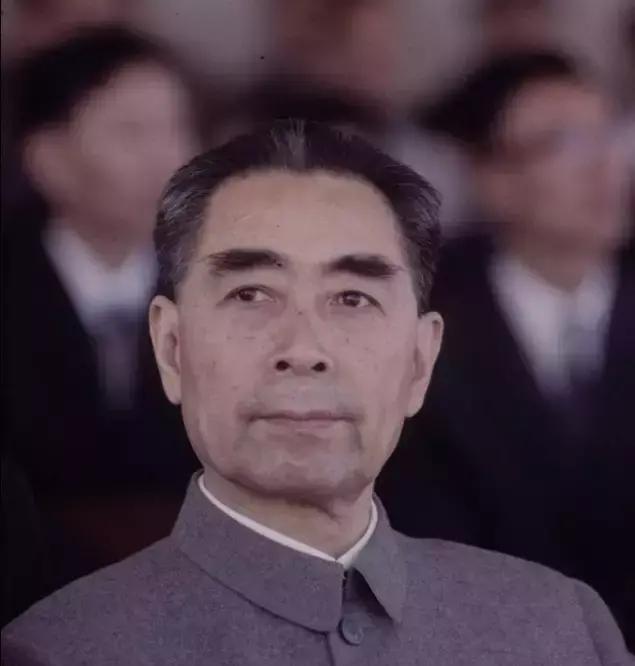

1975年,周总理最后一次做政府报告,89岁的朱老总非要站立作陪,周总理病魔缠身,身体虚弱,朱老总太想替周总理分担工作了,可政府报告又不是他能做的,于是,只好站立作陪。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1975年1月,北京的寒风穿堂而过,将城市包裹在肃穆的冬意中,而在人民大会堂内,一场注定被历史铭记的政府工作报告正在进行,那一天,是第四届全国人民代表大会的开幕日,会场内数千名代表屏息凝视,台上站着的,是共和国的总理周恩来,他身着标准的中山装,神情沉稳如常,唯有额头逐渐渗出的细汗和略显颤抖的声音,才泄露出他身体的真实状况。 这并不是一场普通的报告,它只有约五千字,篇幅远不及往年的政府工作报告,但报告的背后,是一位身患重病的国家领导人最后的坚守,当时的周恩来,癌症已进入晚期,病灶由膀胱转移至肠道,体重骤减,身体极度虚弱,就在会议召开前的半个月,他还坚持乘专机前往长沙,向毛泽东汇报大会筹备情况,这趟飞行,对于一个连输液都难以找到静脉的病人来说,是一次巨大的挑战,医生和护士百般劝阻无效,他最终仍然登上了飞机。 回到北京后,他几乎没有休息时间,又投入到会议的准备中,他走遍了大会堂的各个厅室,仿佛是在与这些熟悉的空间做一次告别,工作人员回忆,那天他面带微笑,依旧保持着一贯的温文尔雅,仿佛身体的痛楚从未存在,可知情者都明白,他的意志力早已超越了身体的极限。 主持这次大会的是全国人大常委会委员长朱德,当时他已年近九十,长期患病,行动不便,平日里连长时间站立都很困难,但当周恩来站上讲台的那一刻,朱德没有选择坐下,而是颤巍巍地站起身来,从报告开始至结束,他始终站立,手扶着拐杖,神情肃穆,工作人员曾多次递纸条劝他落座,他摆手拒绝,仿佛那是一种不可动摇的信念,他与周恩来并肩走过了数十年的岁月,从战火纷飞的年代走到和平建设的今天,此刻他以一种最朴素的方式表达着对老战友的支持。 政府工作报告的过程持续了两个多小时,周恩来站在讲台上,挺直脊背,声音虽然沙哑,却始终清晰,他翻页时动作缓慢,每每需要左手轻按腹部以缓解腹痛,台下的代表们无不动容,有人悄悄拭泪,有人笔尖停在纸上再也写不出一个字,整个会场静得几乎可以听见纸张翻动的声音,那并非一场冷静的政治宣讲,而是一位即将离去的国家舵手,用尽最后力气完成的告别仪式。 报告结束后,周恩来并未急于离席,他坚持等所有代表离开后才缓缓走下讲台,在出口处,朱德仍站在原地,他等着那一道熟悉的身影,当两人目光相遇,朱德举起右手,缓慢而坚定地敬了一个军礼,那一刻,周恩来微微点头回应,眼中掠过一丝难以言说的情绪,没有多余的话语,也无需,他们用彼此理解的方式,完成了一场无声的告别。 这场大会后,周恩来的身体迅速恶化,不久后便被送入医院接受进一步治疗,而朱德则每周三下午都会前往305医院探望,一如既往地“上班”,他不顾医生劝阻,即便自己膝盖肿胀、步履艰难,也从未缺席,他甚至将自己用于治疗带状疱疹的药省下来,送往西花厅给周恩来使用,两位老人的情谊,穿越岁月风霜,在生命的最后时刻依旧温暖而坚韧。 1976年1月8日,周恩来逝世,噩耗传来,全国陷入无尽的哀痛之中,朱德闻讯后沉默许久,他坚持参加了周恩来的遗体告别仪式,那一天,他在亲人的搀扶下缓缓走到周恩来的灵柩前,再次举起颤抖的右手,敬了一个庄严的军礼,他的手抖得几乎无法控制,但军礼依旧标准,那是他送给战友最后的问候,也是两人半个世纪并肩战斗的终点。 半年后,朱德也离世,至此,这两位共和国的奠基者、老战友、老战士相继离开了人世,然而,在人民大会堂的档案室中,仍保存着那段珍贵的录音:2小时47分钟的声音,记录下一个时代的最后坚守,每当录音响起,那些细节便再次浮现——咳嗽声、纸张翻动的沙沙声、代表席上一片肃静的空气,它们都在默默讲述着一个时代的精神。 周恩来和朱德的坚持,从未是出于表演或姿态,他们没有刻意制造感动,也不曾诉说悲壮,他们所做的每一个动作,所承受的每一份痛苦,都是职责所在,是对国家、人民、战友情谊最自然的回应,他们没有豪言壮语,却用行动诠释了什么是责任、信念与担当。 那场冬日的大会,没有惊天动地的口号,却留下了中国革命史上不可磨灭的画面,一个身患重病的总理站在讲台上,用尽生命的余光完成报告;一个年近九旬的将军拄着拐杖站立陪伴,全程无言却胜似万语,这是共和国精神最深沉的注脚。 信息来源:金台资讯--1975周恩来在生命最后岁月里完成最后一件大事

chw5f8

有此两人是中华民族之幸

脚踏东京湾的食铁兽

毛主席 周总理 朱老总 中国人民的佛菩萨[玫瑰][玫瑰][玫瑰][祈祷][祈祷][祈祷]

用户15xxx32

民族星星之火,国家人民之幸