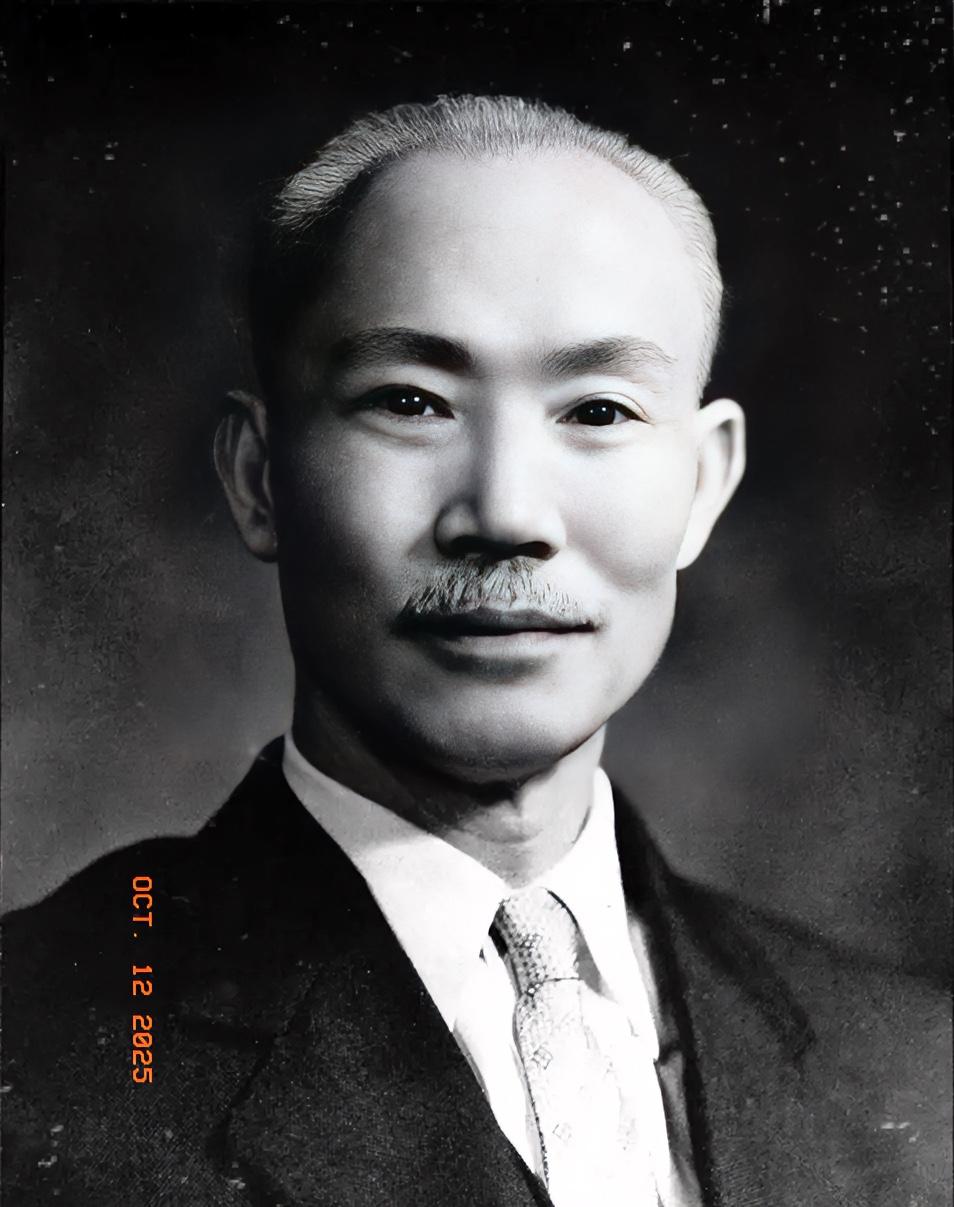

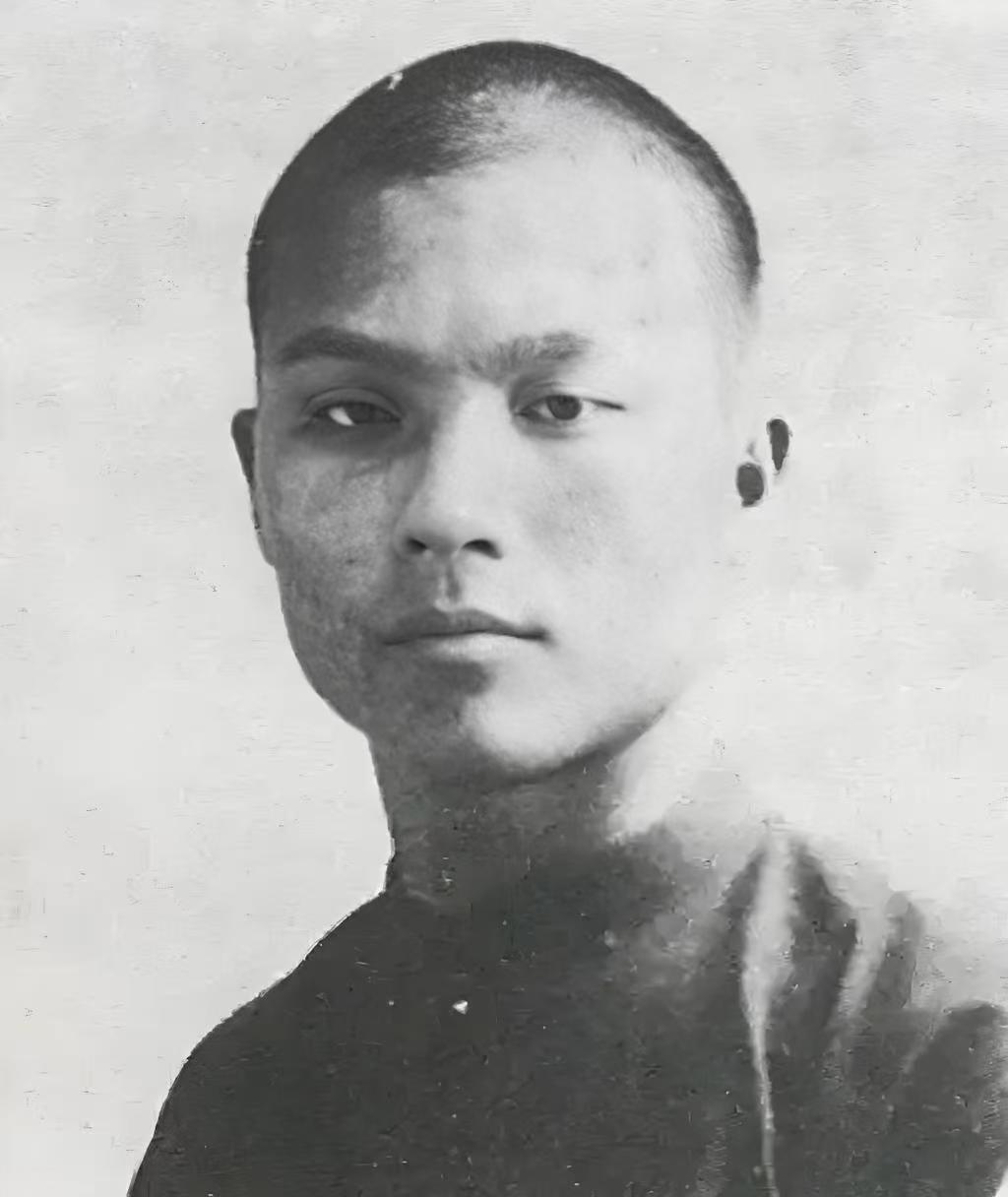

1968年,知青朱启龙参军出发前夜,他的女友解开衣衫,誓言:“不论多久,都会等你回来!”不料,2年后,她等来的却是他已结婚的分手信。50年后,她上门做保姆时,又见到了他。 朱启龙1967年作为知青,从北京来到陕北延安桥儿沟村。那时候知青下乡是常见事,他很快就适应了村里的劳动生活。村子在黄土高原,周围是梯田和窑洞,他每天参与挖渠、修路等工作。因为在学校当过班长,他有组织经验,被选为小组长,负责协调队友分工和讨论生产进度。桥儿沟村有个姑娘杨芳,她是记工员,负责登记劳作分数。杨芳身材修长,脸圆润有酒窝,两人因为工作接触多,先聊生产事,后来关系亲近,确立恋爱。朱启龙对其他女知青没兴趣,只专注工作和杨芳。他们的感情在村里传开,但他继续履行职责,带领队伍提高产量。知青生活虽苦,但对他来说是成长阶段,杨芳的出现让日子多些温暖。两人互动频繁,杨芳帮他纠正记分,他也协助她工作,感情稳步发展。到1968年,朱启龙通过审查获准入伍,这标志着他人生新转折。 入伍前,朱启龙和杨芳有亲密时刻,杨芳表达了等待决心。朱启龙入伍后,在新兵连表现出色,各项训练成绩优异。1969年3月,部队调往珍宝岛地区,那里是中苏边境,冲突升级。战斗中,朱启龙腿部受伤,被截肢。在医院,他决定写信给杨芳,说自己已成家,让她别等。杨芳收到信后伤心,但后来通过媒人嫁人。朱启龙装上假肢,部队安排他进军校学习,毕业后做文职工作。返城后,他娶了知青张美红,生两个儿子。张美红后来患癌去世,朱启龙退休,儿子忙碌,请保姆照顾。杨芳婚后生一儿一女,教育他们上大学,丈夫脑溢血去世,她跟女儿到北京打工。 50年后,杨芳应聘保姆,正是朱启龙家,两人重逢。他解释腿伤和写信原因,杨芳了解后释怀。他们交换经历,杨芳决定留下来照顾他余生。这段故事反映了时代变迁下个人命运,知青一代经历下乡、参军、家庭变故,却在晚年找到慰藉。朱启龙的决定虽残酷,但源于现实考虑,杨芳的坚持显示出韧性。他们的重逢不是巧合,而是人生轨迹的交汇。 杨芳嫁人后,生活转向家庭,她用心培养儿女。女儿在北京上大学,儿子在上海,她寄包裹支持。丈夫去世后,她卖家产到北京谋生,做家政工作。朱启龙在军校学习文职技能,转业回北京工作。张美红是返城知青,两人婚姻稳定,生子后她操持家务。癌症确诊后,她几个月离世,朱启龙独自面对退休生活。儿子工作忙,请住家保姆,杨芳上门时,两人认出彼此。他展示假肢,讲述珍宝岛战役细节,杨芳触摸假肢,哭泣释放多年委屈。他安慰她,两人分享过去。朱启龙问她是否愿相伴,杨芳说会照顾余生。他们就这样重拾联系,杨芳负责家务,他讲军校往事。她整理旧物,找出纪念品,两人回忆知青岁月。这段晚年陪伴,让他们弥补过去遗憾。故事中,朱启龙的写信是自私选择,杨芳的等待转为现实婚姻,都符合当时社会环境。知青一代多有类似经历,下乡参军改变一生轨迹。他们的结局显示,时间能化解误会,带来意外团圆。杨芳的打工生活接地气,许多农村妇女类似,她的教育子女成功是亮点。朱启龙的军旅生涯虽有伤残,但获得稳定工作。 珍宝岛事件是中苏边境冲突关键,朱启龙参与其中,腿伤是永久标记。医院截肢后,他适应假肢,进入军校学习。这段经历让他从战士转为文职人员,转业后在北京安家。张美红的癌症是家庭打击,她离世后,朱启龙退休日子单调。儿子决定请保姆,他面试时没想到是杨芳。重逢一刻,两人确认身份,他倒茶,她问残疾原因。他讲述战斗过程,杨芳了解写信真相,情绪释放。他们互相介绍情况,杨芳谈儿女成就和丈夫去世,朱启龙说婚姻和妻子病逝。杨芳留下来,照顾饮食起居,两人每日交流。晚年他们相伴,弥补50年分离。

![[点赞]看了郭汝瑰的潜伏经历,才知道《沉默的荣耀》吴石暴露的原因。不是因为周至](http://image.uczzd.cn/12265919078372011419.jpg?id=0)

大地

AI也会喝多?