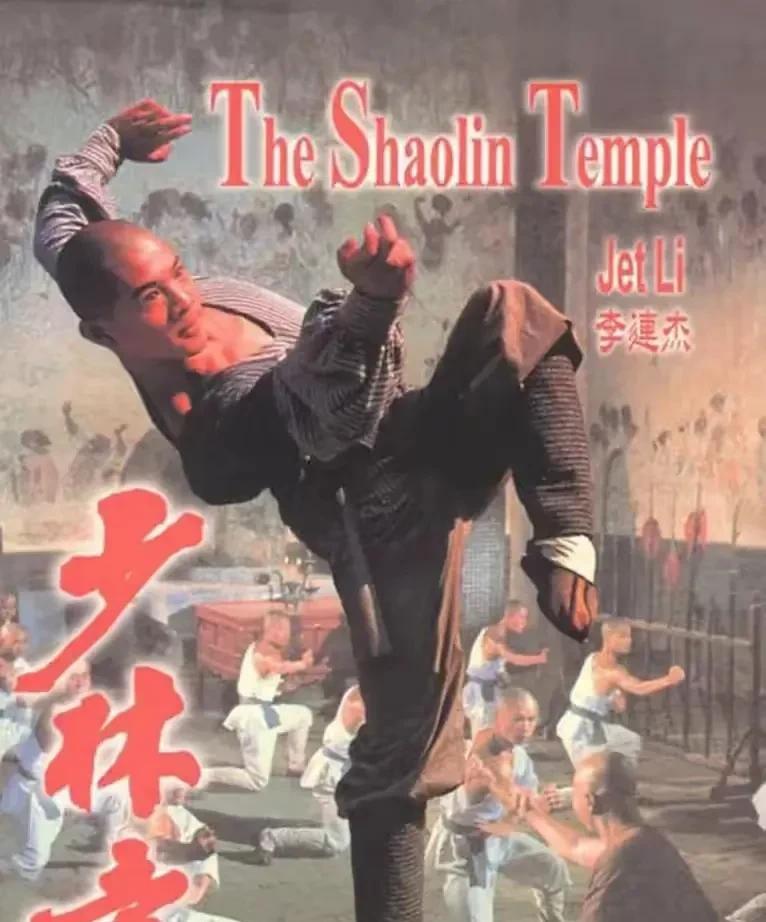

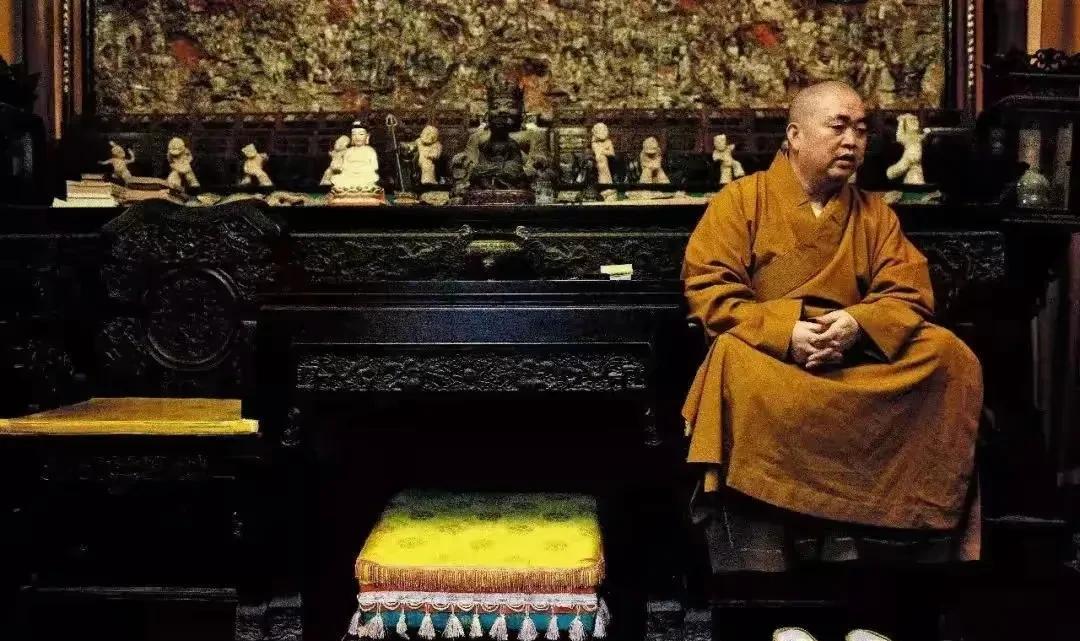

袈裟与资本的碰撞!四十年前,安徽农村穷小子刘应成披上袈裟,谁也没想到他会让负债87元的少林寺蜕变为拥有700余商标、年营收过亿的文化符号。从武僧巡演到跨境电商,释永信的每一步都在改写千年古刹的命运:是创新突围,还是背离初心? 四十年前,安徽农村有个叫刘应城的穷小子,家里六个孩子,他排老三,顿顿吃的都是红薯面做的黑窝头,偶尔能喝上玉米糊糊。爹妈信佛,家里供着个掉漆的观音像,他看香炉里的烟圈打转,心里琢磨:庙里的和尚,是不是能天天吃上白馒头?十六岁那年,他揣着母亲连夜蒸的六个馒头,扒了辆运煤的火车,晃悠三天到了河南嵩山。彼时的少林寺比他家强不了多少,院子里长着半人高的草,十三个和尚里十二个是老头,最大的八十多岁,最小的就是他。方丈行正法师瞅他眼神实在,没多问就收了,取法名永信,意思是永远信佛。头三年,他干的都是粗活,天不亮就去挑水,山路滑得能摔跟头;跟着师傅们种二十八亩旱地,收的玉米不够吃;晚上在煤油灯下抄经,蚊子能把人抬走。 1982年,李连杰的《少林寺》爆火,全国人疯狂往这跑。有天早上,山门口挤了两千多人,有扛着行李想拜师的,有举着相机拍照的,还有骗子举着“少林培训班”的牌子招摇撞骗。老和尚们慌得只念阿弥陀佛,永信盯着攒动的人头嘀咕:这些人来干啥?不就是想看真功夫、沾点佛气吗?行正方丈临终前拉着二十二岁的永信说:“庙快撑不下去了,你得让和尚们有口吃的。”当时账上只有八十七块钱,连买香的钱都不够。永信咬咬牙做了个破规矩的决定:让武僧们下山演出。第一批武僧团出去时,穿的僧衣洗得发白,在郑州公园表演,有人扔硬币,有人扔馒头。有个酒店老板说:“去我那演三天,给五百块。”这笔钱在当时能买两头牛,永信拿着钱,先给师傅们添了新僧衣。后来他们上了春晚,去新加坡演出,费从五百块涨到五十万,硬生生把少林功夫从电影里拽到了现实中。 1996年,永信给少林寺扯上了网线,这年马云都还没自己的网站,比张朝阳融到第一笔风投还早。少林寺网站上放的可不是简单的景区简介,而是《易筋经》《洗髓经》《七十二绝技》这些功夫秘籍,单说这商业敏感度,确实够超前。他还去北大读MBA,跟企业家们坐一块,同学开玩笑说“方丈要给菩萨讲财报”,他笑说“不懂算账咋养活一庙人”。课堂上他记笔记比谁都认真,把《金刚经》和市场营销学放一块看,琢磨出套“少林生意经”。早年门票五块钱,后来慢慢调整,2017年三百五十万游客,光分成就有好几千万。他为了多要10%的分成,跟相关方掰扯好几年,甚至闹上法庭,硬是把拖欠的五千万要了回来。武僧团巡演海外开班,美国弟子学三年交二十万,德国白领周末禅修班八百欧元一天;2008年就开了淘宝店,“少林欢喜地”里,九千九百九十九元的《易筋经》有人买,二百块的开光服务也不少人下单,连方丈同款袈裟都标价十六万。1994年他就注册“少林寺”商标,公开信息显示,目前相关商标已超700个,森马用“少林功夫”四个字,直接下架赔钱;游戏公司用“七十二绝技”,每次用都得交钱。有回寺里老和尚骂他“满脑子钱串子”,他拉着账本算:三百个和尚每天吃饭两千块,大殿修一下五十万,武僧团去非洲赈灾机票十万,这些钱从哪来?老和尚没话说了。 后来他受伊丽莎白女王接见,2006年普京访华点名要拜访少林寺。同年少林寺计划在澳洲南部买块地,建功夫学校、酒店和高尔夫球场,消息一出,讨论声就没断过。现在的少林寺,早不是藏在深山的古刹了,说它是“少林集团”,是因为公开信息里,有16家关联公司,业务从影视制作、地产开发到茶叶销售、医药研发,覆盖得很广,都是公开可查的。 只是这“商业化”的路,从来都伴着争议。支持的人说,他让少林寺活了下来,2023年少林功夫非遗展吸引超百万观众,带动周边文旅收入增长30%,连海外弟子都带着功夫进了当地学校;反对的人觉得,庙味儿淡了,有香客反映,景区内“开光手串”价格从几十到上万,扫码捐功德的提示比佛经语录还显眼,商业化气息盖过了禅意。如今相关讨论又热了起来,你觉得,寺庙商业化的边界该划在哪?是能养活僧人就行,还是得守住“清修”的底线? #少林寺的故事 #释永信的选择 #寺庙商业化讨论 #少林功夫出海 #传统文化创新路