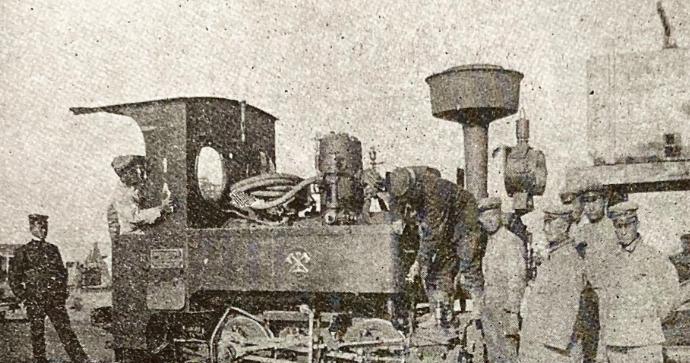

看上去只是修铁路的部门,实际上,却拥有一整套准国家体系。医院、学校、警察、检察、法院,还有自己的部队。放眼全国,没有哪个部委能像铁道部一样,拉出一整条从建设到管理,从安保到后勤的完整链条。 说它“大”,不是面积广,也不是人多,而是权力集中、系统庞杂,几乎独立运转。在铁路沿线的几十个城市中,铁道部下属机构就是当地的“王”,不需要地方审批,不依靠地方财政,自己批地,自己修路,自己执法,自己调兵。 一切,都要从铁道兵的诞生说起。 最早的铁道兵,其实就是为了打仗修铁路。东北解放战争打得激烈,铁路被炸、被烧,运输瘫痪。部队进不了山、炮运不过河,一切卡在交通上。于是,第一批护路队组建了。他们带枪、带镐,白天巡线,晚上修轨。一手修,一手保。一边保障后勤线,一边配合前线作战。 这种角色,很快就被固定下来。新中国成立后,铁路修得越来越多,战备需求越来越大,必须有一支专职队伍负责铁路建设与保卫。于是铁道兵成军,直属中央军委,专门修铁路。司令部设在北京,配有政治部、工程部、技术队、侦查连。光一个兵种就有上百列装甲列车、数万兵力。 到了60年代,铁道兵彻底扩编成全国性战略部队。从东北到西南,从秦岭到云贵,从平原到高原,哪里有新线,就有铁道兵。部队在深山密林中打隧道,在戈壁沙漠中铺轨枕,几十万人日夜不停,连成一片线网。京原线、成昆线、襄渝线,全是他们一锤一锤砸出来的。 他们不仅修铁路,还打地铁。北京最早的地铁,地上部分就是铁道兵干的。他们还支援过越南战场,替友军架桥修路,打通补给线。在援非工程中也曾现身,在伊朗、朝鲜、巴基斯坦的工程图纸上都留过印记。 铁道兵不仅是工程兵,还是真正意义上的“系统兵”。他们有自己管理的医院,伤员不用去地方看,直接住进自己人开的病房。他们的子弟上学,有内部学校,老师、教材、升学通道一应俱全。甚至有自己的法院,铁路检察院、铁路中级法院直接对接体制内部,不通过地方司法体系。 而所有这些机构,统归铁道部调度。 这就形成了一个极其特殊的垂直体系。其他部委的地方部门,要听地方党委、财政、人事三头协调。但铁道部的地方段,往往“只认总部”。地方要修条路,绕过铁路段,谈判可能还得倒过来请铁道部帮忙。地方要建设项目,只要影响到铁路,就要经过铁路公安、铁路法院、铁路工务系统的多层审查。 有人说,那时候的铁道部,就是一个准军事集团。没夸张。别的部委建楼开会,它要划地建军营、修兵工厂、设训练营。你在地图上看,铁路沿线每隔几十公里都有“工务段”“通信段”“线路所”,其实背后就是一套完整的“战时保障体系”。 当年铁道兵最强盛的时候,人数超过43万。配套三所军校,三所医院,还有自己的科研所、勘测队、设计院。能打仗、能设计、能施工、能保卫,唯一不干的事情,就是“出外交照会”。所以也就有了那句话:“除了没有外交权,什么都有。” 但是,再强的体系,也躲不过改革的洪流。 80年代,国家进入体制调整阶段。军队要精简,部委要专业。铁道兵这种“亦兵亦工”的模式,逐渐被视为冗余体制。于是整编开始,先是撤团,然后并师,再是取消番号、摘掉军装、归属地方。 到了1984年,铁道兵正式并入铁道部,结束军队建制。这支在铁路线上冲锋几十年的部队,脱下军装,穿上工服,换成“铁道工程指挥部”的新牌子。名字改了,编制也变了,但本事没变。 这段转型并不轻松。原本的军队体制,不懂市场,不懂成本,不擅经营。而那时市场经济大潮已起,铁道部必须学会以工程队身份接项目、做招标、算账本。从接令干活,变成找活干活,从集中调配,变成多元竞争,一夜之间换了逻辑。 与此同时,原本的铁道部内设公安、检察、法院,也逐步地方化。铁路公安虽然仍属系统内管理,但司法权已归属地方高法协调。铁路法院后来改归地方法院系统统一调度,铁路检察机关则完全并入地检序列。 等到2010年前后,原铁道部剩下的“半独立权力”也开始转移。职能分散、政企分离、市场化运营成为趋势。2013年,铁道部正式撤销,组建中国铁路总公司,彻底完成从部委到国企的转身。 这一转身,标志着一个时代的终结。那个拥有医院、学校、兵、法、检、警的超级部门,终于回归到“企业”两个字的框架里。 但你若沿着铁路走,还是能看到那些当年留下的痕迹。一座座老工区、一个个老招牌、一道道老旧护栏,它们无声地诉说着当年的规模与荣耀。 铁道部不再了,但它那套从无到有、从兵到工、从中央到地方的体系,依旧是中国行政体制里最独特的一段记忆。真正能称得上“除了没有外交权,其他都有”的中央大部,也就这一个。