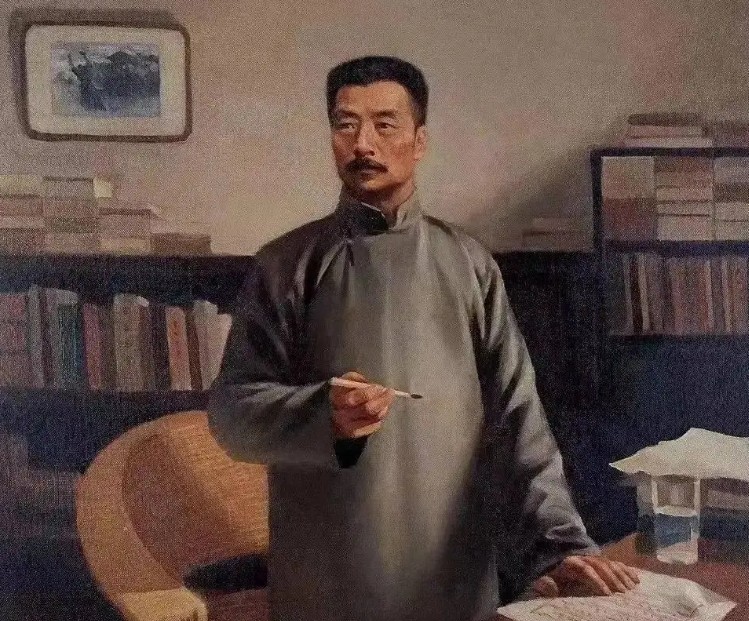

这一年,鲁迅花3000大洋买了一套四合院,邀请弟弟全家入住。怎料,因为弟媳一句羞臊的话,弟弟捡起一个香炉砸向鲁迅,并怒道:以后没事别来我家!从此,鲁迅净身出户,被赶出了家门。

鲁迅的周家原籍在浙江绍兴,家族一度为当地的“台门人家”,曾是显赫的大户人家。然而,到了鲁迅祖父这一代,周家逐渐衰落。祖父因牵涉科举作弊案而入狱,被判斩监候,家中为求减刑卖地抵物,四处疏通关系,家境因而跌入困境。 祖父的事连累了鲁迅的父亲,不仅取消了秀才资格,还被永远剥夺了参加科举的资格。父亲在打击下郁郁成疾,不久便去世。这一变故使周家陷入了颠沛流离的生活,母亲带着三兄弟承受着世态炎凉、人情冷暖。三兄弟也因此立下了“重振家业”的心愿。 18岁时,鲁迅踏上了外出求学之路,紧接着,二弟周作人也前往求学。他们先是到南京,后来又留学日本。这种求学方式在当时堪称“新思想”的象征,站在时代的前沿。他们这一批既接受过传统旧学,又接受了新思想熏陶的青年,逐渐成为备受重视的知识分子。 为了支持两位哥哥留学,三弟周建人选择留在家中,一边照顾母亲,一边支持哥哥们的学业。鲁迅则承诺,待哥哥们在外站稳脚跟后,就接母亲和弟弟一起生活,共享美好的生活。 1919年,在教育部任职七年多的鲁迅,靠着“铁饭碗”工资终于攒下一笔积蓄,足以置办房产。于是他买下了八道湾11号的一处罗姓住宅,带着名义上的妻子朱安以及弟弟、弟媳一同搬入,还从绍兴接来了母亲。 鲁迅的收入虽高,却有不少支出,致使积蓄不多。作为知名作家与教育部官员,他收入不菲,但因需负担许广平及其家人的衣食住行,还要给母亲和朱安提供生活费,开销甚巨。此外,鲁迅对书籍的渴求使他时常购书,而他自身虚弱的身体状况也让医药支出成为不可忽视的负担。 尽管薪酬丰厚,但在种种责任和爱好之下,鲁迅积蓄有限,经常需要借钱周转。不过,尽管偶尔需要借款,他却从未拖欠,总是会按时归还。 鲁迅的学生孙伏园曾回忆道,鲁迅先生生活简朴,素来不追求奢华,更不沾染恶习。他的一条单裤和一床棉被,几十年如一日,从未更换,哪怕是在寒冷的冬天,也只穿着旧衣薄裤。身边人对此不解,他却淡然解释道:“独身的生活,绝不能总往安逸方向去考虑。生活太安逸了,反而会被生活本身所累,工作也就难以推进了。”

1919年,鲁迅在北京八道湾胡同买下了一套宽敞的四合院。当时许广平也出资购买了这处房产。鲁迅让许广平全权打理家务。许广平是东京女子大学的高材生,知书达理,把家里收拾得井井有条。 本来一家人在新居里过着安宁祥和的日子。可好景不长,鲁迅渐渐发现钱总是不够花。一个月下来,鲁迅和周作人两份薪水有600大洋,可不知怎的,到月底竟然入不敷出。鲁迅觉得蹊跷,便悄悄做了调查。 原来是周作人的妻子铃儿在背地里挥霍无度,甚至把钱拿去接济娘家。对于弟媳的行为,鲁迅几次旁敲侧击,让她不要太过分。可铃儿非但不知收敛,反而变本加厉,在周作人面前胡言乱语,挑拨离间。 周作人生性懦弱,又是个十足的"妻管严",对铃儿言听计从。于是兄弟俩的关系日益恶化。铃儿还诬陷鲁迅趁她洗澡时偷看,周作人听了也深信不疑。 眼看两家的矛盾越来越深,各种是非越传越多。鲁迅无奈,只好主动避嫌,带着母亲和许广平搬离了四合院,在外另寻住处。鲁迅本不想计较房子的事,打算就这么算了。可万万没想到,周作人竟然上门大闹,争抢房产,甚至对鲁迅拳脚相加,撕破了脸。 从此,兄弟俩反目成仇,形同陌路。鲁迅虽对弟弟恨铁不成钢,却也无可奈何。周作人在妻子的唆使下,做出了许多丧尽天良的事,最终落得声名狼藉的下场。 鲁迅一生中曾在北京购置过两处房产,分别是在1919年和1924年购入的八道湾和西三条的四合院。彼时,北京的物价相对低廉。1919年和1924年间,北京的米价每百斤分别为5.35元和7.94元,按照这一价格推算,八道湾的房产相当于7万斤米,大致折合今天的14万元;西三条的四合院则约值12500斤米,相当于如今的2.5万元。以鲁迅在教育部每月300元的工资加上稿费和讲课费来看,八道湾的房产大约相当于鲁迅一年的收入,而西三条的四合院只需他两到三个月的工资即可负担。 相比之下,上海的房价则高出北京十几倍。根据一位老中医的回忆录,在1927年上海购买一栋两层小楼,售价约为两万五千银元。他自掏五千银元,又借了一万银元,剩余一万则通过房契抵押贷款才勉强筹足。当时的上海房价确实堪称高昂。 鲁迅这样的“金领”阶层,在上海也深感购房压力。在《病后杂谈》中,他写道:“‘采菊东篱下,悠然见南山’是陶渊明的好句,但我们在上海学起来可就难了……要租一所院子里有点竹篱,可以种菊的房子,租钱每月总得一百两,水电在外,巡捕捐按房租百分之十四,每月十四两。”其中的“一两”按当时海关税银折算,相当于1.4元。如此计算下来,鲁迅即便拿着当时的高薪,每月仍要用一半收入支付房租,购房则完全无从谈起。

复仇者

周作人是鲁迅的哥哥