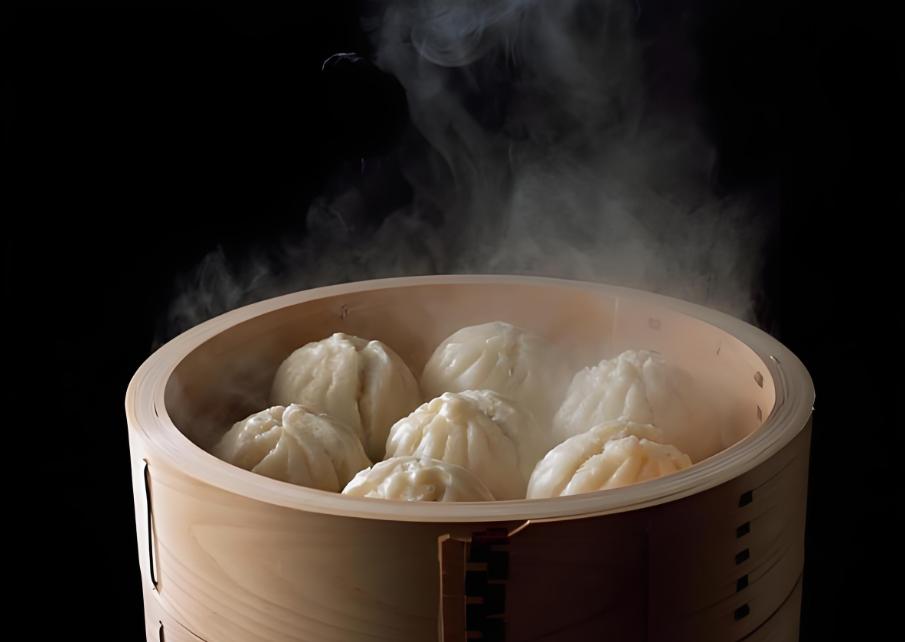

积食“冒”热汗,气虚“漏”冷汗,阴虚“出”黏汗!一碗“清火汤”,赶走内热,让娃身体更强壮,鼻炎、腺样体肥大少复发 “孩子刚睡着没半小时,后脑勺的汗就能把枕头洇出个大圈,连头发根都在滴水,夜里翻个身,后背的睡衣都是湿透黏在身上的……” 不少家长总以为,孩子出现这种情况,是因为天气太热或是孩子“火力太壮”,最多也就是缺钙了,吃个钙片就行了。 却不知道,娃一睡觉就满头汗,是身体发出的“求救信号”,尤其当娃还伴有睡不踏实、翻来覆去、磨牙打鼾,甚至鼻炎反复、动不动就感冒、生长发育缓慢的,家长千万别大意。 热汗——积食化热,“蒸腾”津液 很多家长总怕孩子缺营养,顿顿肉、蛋、海鲜不重样,结果孩子脾胃消化不了,食物积在肚子里变成“内热”。这股热往上窜,孩子就像坐在火上的蒸笼,把体内的津液往外“蒸发”,孩子出汗像“冒烟”。 这类孩子往往:睡前爱吃东西,睡觉磨牙,还喜欢来回翻滚,不停的踢被子,醒来口臭、舌苔厚腻,大便干硬或黏马桶,甚至鼻子里总堵着黄鼻涕(内热熏到鼻窍)。 解决方案:化积是重点 调整孩子饮食习惯,睡前 2 小时别吃东西,晚餐少肉多素,吃容易消化的食物,另外可以喝几天“化积水”,消消积食、清清内火。 化积水做法:炒麦芽 、炒莱菔子 煮水,放温后加少许冰糖,每天喝 1 次(连喝 3 天)。麦芽消米面积食,莱菔子化肉积,帮脾胃“减负”,火气消了,汗就少了。 凉汗——气虚不固,津液“漏”了 中医认为“肺主皮毛”,肺气足才能锁住津液。如果孩子长期挑食、反复生病,脾胃虚了、肺气弱了,这层“防护网”就会变松,汗液就会从稀疏的网眼中“漏”出去。 这类孩子往往:汗是凉的,平时说话声音很小,手脚一年四季都是冰的,体弱多病,即畏风又怕冷,穿衣服要比别的孩子厚,即便如此还是稍微吹风就感冒、鼻炎发作。 解决方案:补气是重点 这类娃身体比较虚,所以要以补为主。家长可以每天10:00-11:00让孩子晒 20 分钟后背(晒后颈和肩胛骨中间),借阳光补阳气,增强气虚体质。另外还可以给娃喝“补气粥”,帮娃补“气”锁汗,还能防感冒。 补气粥做法:黄芪 (煮 15 分钟后捞出),加山药 、小米煮粥。黄芪补肺气,山药健脾胃,小米养气血,帮身体把“防护网”补牢织密,汗自然兜得住。 黏汗——阴虚内热,津液“沸”了 有些孩子先天体质弱,或生病后耗伤了体内津液,身体就像“锅里的水被小火慢熬”,一点点把体内仅剩的那点儿津液给“煮沸”了,导致孩子全身都潮乎乎的。 这类孩子往往:汗摸起来有种黏腻感(水分少,都是浓缩的津液),手足心发热,两颧潮红,睡着后翻来覆去,舌尖红、嘴唇干、脾气大,甚至鼻炎流黄涕、嗓子总像有痰。 解决方案:滋阴是重点 这类娃是因为体内阴津不足导致的阴阳失衡,所以不能清热,只能滋阴进补。家长睡前可以给娃用热水(什么都不加)泡泡脚,搓搓脚心的涌泉穴,刺激孩子身体“涌出更多的泉水”自救,同时坚持喝“滋阴汤”。 滋阴汤做法:银耳 1 小朵(泡发)、百合 、莲子 (去芯),煮至软烂,少放糖。银耳滋阴,百合润肺,莲子清心,帮身体“补水”,虚火降了,盗汗就会减轻。 孩子睡觉出汗,从来不是“小问题”—— 它像一面镜子,能照出孩子身体是否健康。 与其盲目补钙,不如先看看孩子是积食了,还是气虚了,再对症调理,汗少了,睡得香了,体质自然越来越强,鼻炎、感冒也会少找上门。如果调理一段时间效果不佳,一定要及时找医生求助,别耽误了调理时机!