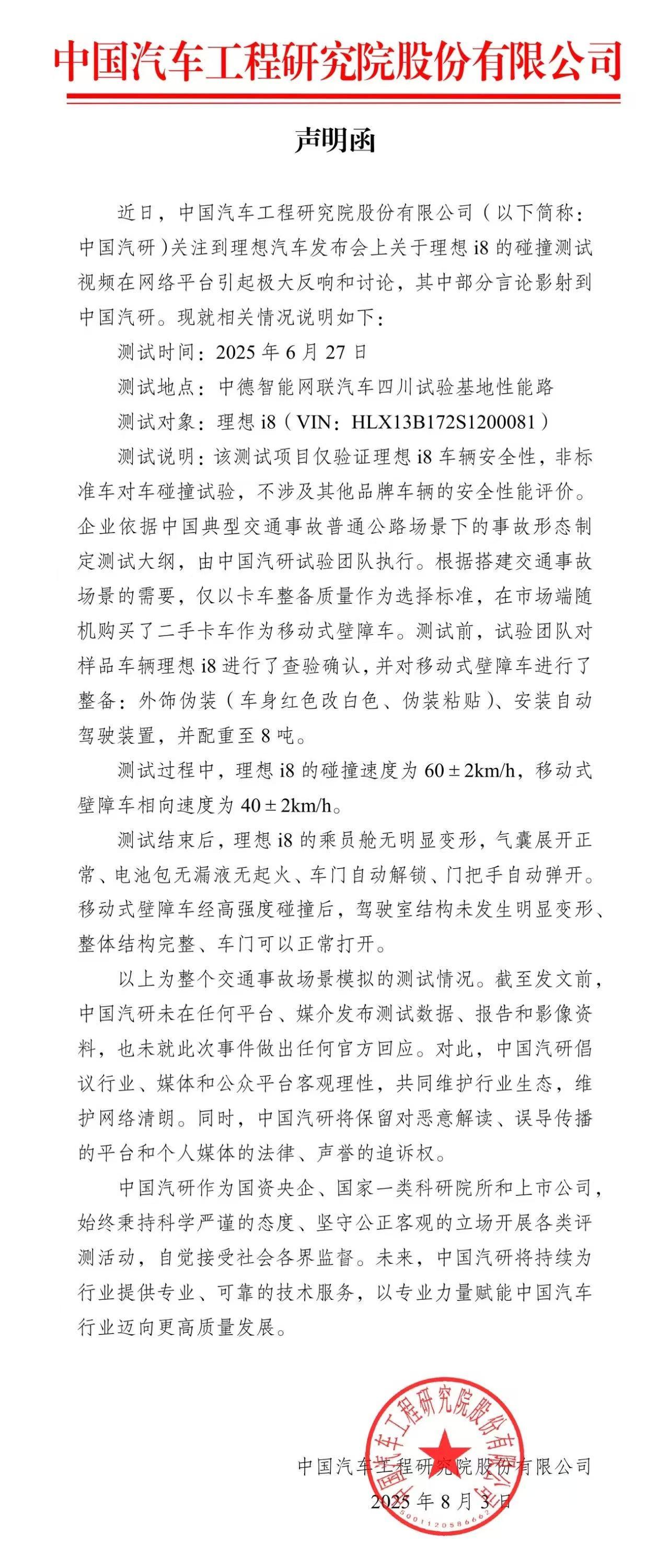

站在风口浪尖上的中汽研此时发布这样一份声明,表明了什么? 1. 澄清测试性质,回应舆论争议 非标准碰撞测试:中汽研明确此次测试为“场景模拟”而非行业通用的标准车对车碰撞试验(如C-NCAP或Euro NCAP),强调其目的是验证理想i8在特定交通事故场景下的安全性,而非横向对比其他品牌车辆。这一回应意在平息舆论对测试公正性的质疑,尤其是针对“移动壁障车选择”的争议(如卡车改装、速度设定等)。 测试独立性:声明提到测试大纲由企业(理想汽车)制定,中汽研仅负责执行,那么测试结果是否会受企业需求影响?中汽研未直接背书数据结论。我们不禁要追问:测试场景的设定是否科学合理?是否可能存在针对性优化? 2. 技术细节的透明度与争议点 碰撞参数:理想i8以60km/h对向撞击40km/h的8吨卡车,实际相对速度达100km/h,远超常规侧面碰撞测试标准(如C-NCAP侧面碰撞速度为50km/h)。这一高难度场景虽体现车辆安全性,但也可能被质疑“过度设计”,需结合具体测试标准(如卡车刚性、碰撞角度)进一步分析。 结果呈现:声明仅描述理想i8和卡车结构的完整性,但未公开具体数据(如假人伤害值、电池安全指标等),缺乏量化依据。呼吁中汽研或理想汽车公开完整报告,以增强公信力。 3. 中汽研的立场与行业角色 中立性声明:中汽研强调自身作为“国家科研院所”的公正立场,但未直接否认与理想汽车的合作关系。中汽研本次是否涉及付费测试?如何平衡企业需求与第三方独立性? 法律警告:声明末尾提及“保留追诉权”,针对的是“恶意解读”行为,但未明确界定范围。这可能对媒体和公众讨论形成一定压力,需谨慎区分合理质疑与误导传播。 4. 行业生态与公众沟通 呼吁理性讨论:中汽研倡议“维护行业生态”,反映当前新能源汽车竞争激烈背景下,碰撞测试易被舆论裹挟的现象。公众应关注技术细节而非情绪化站队。 信息不对称问题:测试影像和数据未公开,导致公众依赖企业单方面宣传。汽车行业应建立更透明的测试发布机制,例如要求第三方机构全程参与监督。 总结 中汽研的声明旨在划清责任边界,但未能完全消除公众对测试动机和结果的疑虑。中国品牌在安全技术上有了长足的进步,但各类测试是否都具备客观性和普适性呢?汽车行业应向更透明、规范的方向发展。