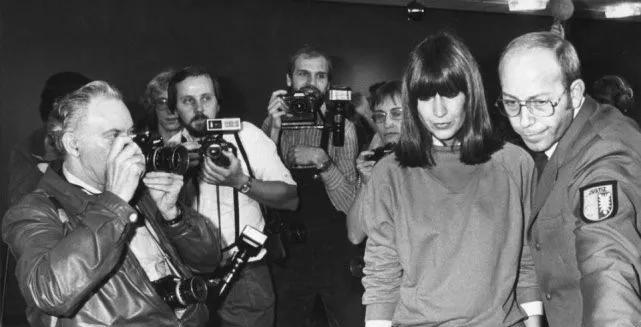

1981年的德国法庭上,当听到杀害自己女儿的凶手被判不用偿命后,玛丽安异常平静地从风衣口袋里,掏出私下弄来的手枪,将枪口对准凶手的背部,连续扣动八次扳机,以至35岁的被告(凶手)当场死亡! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1981年3月6日,德国吕贝克的地方法院正在审理一起轰动全国的案件,正当庭审进入第三天,法官准备宣读结果时,一阵枪响打破了整个法庭的寂静。 坐在旁听席上的玛丽安·巴赫迈尔缓缓站起身,从风衣口袋里掏出一把小口径手枪,对准坐在被告席上的男人背部,连续扣动八次扳机。 35岁的克劳斯·格拉博夫斯基当场倒地身亡,鲜血从他身下流出,渗进法庭的地砖缝里,周围的人惊呆了,玛丽安站在原地没有动,神情平静,没有挣扎,也没有喊叫,只是紧紧握着那把还在冒烟的枪。 玛丽安生于1950年,小时候的生活并不平静,她出生在德国下萨克森州的一个小镇,父亲曾是二战中的党卫军士兵,战后性情暴躁,酗酒成瘾。 母亲在她五岁时离家,家里再婚后,她与继父关系紧张,很早就被赶出了家门,十六岁时,她第一次怀孕,却因为没有能力抚养孩子,被迫把孩子送走。 后来第二次也同样失去了孩子,到了二十多岁,她在吕贝克开了一家小酒吧,辛苦打拼,终于在1972年迎来了她第三个孩子,也是她唯一亲手抚养大的女儿安娜。 安娜是她生活的全部,为了养育女儿,玛丽安每天早起进货,晚上守着吧台,生活再艰难,她也咬牙坚持,安娜活泼可爱,性格开朗,一笑眼睛就弯成月牙。 她常常在酒吧里蹦蹦跳跳,是那间昏暗酒馆里最亮的光,玛丽安把所有希望都寄托在她身上,想着哪怕再苦再累,只要女儿平安长大,生活就有盼头。 1980年5月5日清晨,玛丽安在吧台后整理账本,安娜背着小书包在屋里走来走去,两人因为小事起了争执,安娜赌气跑了出去,玛丽安一时没在意。 下午放学时间,学校打来电话,说安娜一整天都没有出现,她顿时慌了神,报了警,警察连夜搜寻,整整一个晚上没有任何消息。 第二天中午,一个邻居报警称未婚夫有异样举动,警方上门搜查,很快确认了凶手就是克劳斯·格拉博夫斯基。 克劳斯今年35岁,是个屠夫,曾因猥亵儿童被判刑,但因声称患有精神疾病而逃避了牢狱,只被判接受化学阉割,并由社区监督。 几年后,他又申请撤销阉割,法院批准了请求,他重新恢复了正常生理状态,玛丽安并不知道,那个每天坐在家门口抽烟的男人,曾是一个有案底的危险人物。 安娜失踪当天早晨,克劳斯的未婚妻外出上班,他在家门口遇见了独自走在街上的安娜,用“家里有小猫”引诱她进屋。 随后他将孩子囚禁数小时,并最终用丝袜勒死了她,尸体被他装进纸箱,扔在附近的河边,警方找到尸体时,安娜已经气绝,脸色发紫,脖子上还缠着残留的丝袜。 控方拿不出反驳他精神状况的有力证据,法院最终做出决定,让克劳斯接受精神治疗,而不是刑事处罚。 玛丽安听到这判决时,沉默地坐在座位上,没有哭喊,整个人异常平静,那一刻,她的心彻底死了,几个月以来,她一直寄希望于法律替女儿讨回公道,如今希望彻底破灭。 那天的枪不是一时冲动,警方事后调查发现,玛丽安曾悄悄跟邻居学过射击,还在酒窖里练过几次,子弹是她通过私人渠道买的,她知道这一天会来,也准备好了要付出的代价。 案件迅速引起全国关注,有人将她称为“为女儿复仇的母亲”,也有人说她是践踏法庭尊严的罪犯。 媒体上关于她的讨论持续数月,有人为她请律师,有人写信给法院表达支持,也有人警告不能让法庭变成私人报复的舞台。 出狱后,玛丽安离开了德国,她辗转前往尼日利亚,过起平静生活,多年之后,她因胰腺癌去世,年仅46岁。 她最后的愿望,是和安娜合葬,她的墓碑紧挨着安娜的那一座,上面刻着一行小字:“终于能好好陪你了。” 这段母女的故事,终结在同一块墓地,也深深刻在无数德国人心里,法庭上的那八声枪响,不只是个人的愤怒,也成为那个时代社会对司法信任危机的一次集体震动。 玛丽安并未挑战法律,她只是在绝望中,用自己的方式完成了一个母亲的承诺。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:哈尔滨师范大学法学院——故事会|巴赫迈尔案——没时间哭泣