1937年一名爱国特工刺杀蒋介石失败后,辗转来到延安要投靠共产党,毛主席得知情况却对他说道:你不能待在这里,得抓紧时间离开延安。 华克之的故事像一部跌宕起伏的谍战大片,却比虚构更震撼人心,这个扬州少年原本可以成为蒋介石麾下的红人,却选择了一条布满荆棘的反蒋之路,甚至差点改写民国历史。

1927年那个血雨腥风的春天,当蒋介石的屠刀砍向共产党人和国民党左派时,刚满25岁的华克之正在金陵大学校园里组织学生运动。

他亲眼目睹蒋介石背叛孙中山遗训的暴行,拒绝高官厚禄的诱惑,被关进监狱的经历反而让他的反蒋意志淬炼得更加锋利。

上海法租界那栋被称为"危楼"的小洋房,成了华克之策划惊天刺杀的大本营了,他与共产党员陈惘子的彻夜长谈充满理想主义色彩,却始终无法认同共产党反对暗杀的立场。

在晨光通讯社的伪装下,华克之化身华侨富商胡云卿,用新闻采访的名义踩点国民党高层活动轨迹。

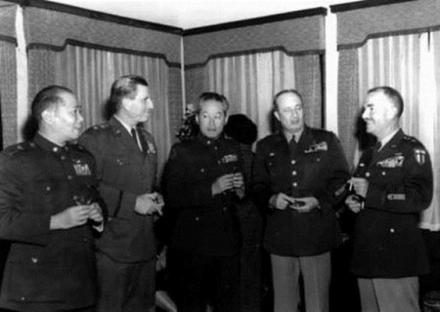

1935年深秋的南京,历史在国民党四届六中全会的合影环节出现戏剧性转折,本该出现的蒋介石神秘缺席,替身汪精卫成了孙凤鸣枪下的意外目标。

三声枪响不仅让汪精卫落下终身残疾,更在民国政坛投下重磅炸弹吗,蒋介石被普遍怀疑是幕后黑手,汪精卫妻子陈璧君当众揪着蒋介石衣领哭骂的场景,成为当年最轰动的政治花边新闻。

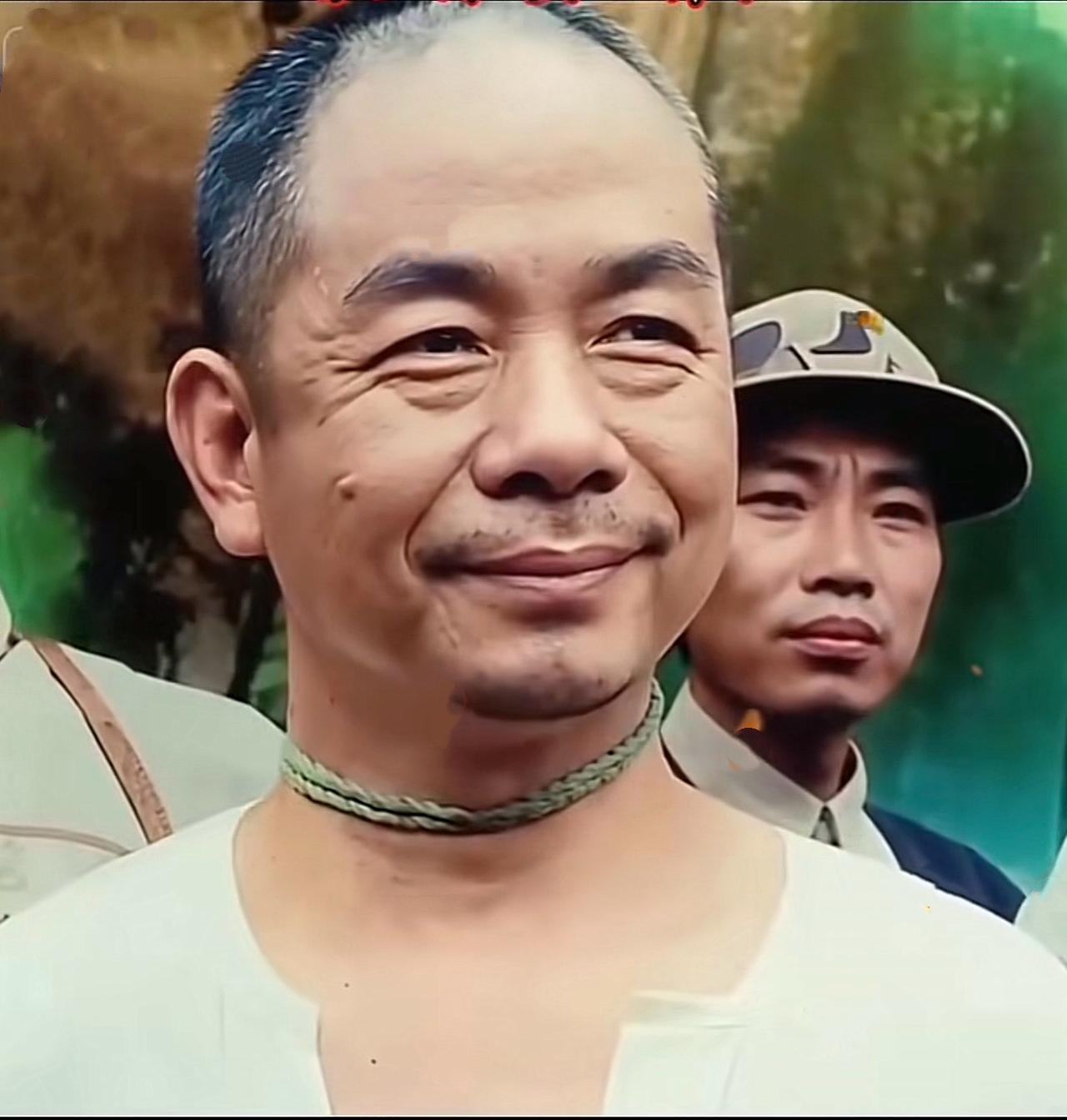

延安窑洞里的煤油灯照亮了华克之人生的转折点,1937年春天,这个被蒋介石悬赏十万大洋的通缉犯历经九死一生来到革命圣地,毛泽东却给了他一个出乎意料的答复。

不是拒绝,而是更高明的安排,以华南联络人的身份继续战斗。

毛主席的深谋远虑在后来得到印证,当华克之化身特工张建良,从日本少将手里骗走540箱炸药时;当他假扮国民党中将,不费一枪一弹缴获194挺机枪时;当他周旋于周佛海公馆获取日蒋勾结的铁证时,那个曾经执着于个人英雄主义的刺客,终于成长为共产党隐蔽战线的战略大师。

这位百变特工的人生比小说更传奇,他能在香港闹市与戴笠的特务擦肩而过,靠的不仅是假牙眼镜的伪装,更是对人性弱点的精准把握。

新中国成立后,当他在文革中含冤入狱,竟用筷子自残双目以证清白,这种极致刚烈的性格底色,或许正是当年那个在"危楼"里发誓"流血五步"的热血青年的延续。

1998年华克之以96岁高龄辞世时,他铜像基座上镌刻的"七不承诺"依然铮铮作响,不怕死、不怠工、不撒谎、不贪财、不想出头、不埋怨组织、不讨价还价,这七个"不"字,写尽了一个理想主义者向革命战士蜕变的全部奥义。

历史总是充满耐人寻味的假设,如果1935年11月1日蒋介石按时出现在合影现场,如果华克之坚持留在延安引发国共摩擦,如果他没有遇见潘汉年这位情报伯乐……

但真实的历史没有如果,只有华克之用生命书写的答案,从孤胆刺客到无名英雄,从三民主义信徒到共产主义战士,这条救赎之路的尽头,站着千千万万个在黑暗中守护光明的背影。