印度有骨气,真的跟美帝干起来了,连飞机都停飞了

印度最近宣布暂停从德里直飞华盛顿的航班,这一消息迅速在国际舆论场引发了极大的关注,人们纷纷猜测,这次停飞究竟意在何处。表面上看,它似乎只是一次航空运营的常规调整。

毕竟印度航空解释说机队要进行改装,巴基斯坦领空的关闭也延长了航线,加之公司运营状况不佳等因素都影响到了正常的航班安排。

然而,仔细思量便会发现,这次行动的时间节点同美国对印度不断加征关税、两国围绕贸易与外交博弈的背景紧紧相扣,很难不让人联想到更深层次的政治含义。

事实上,印度与美国在贸易方面的分歧并非一日之寒,美国频繁挥舞关税大棒,给多国经济带来压力。

印度企业和公众在农业、纺织、医药、IT 外包等领域都深受其影响,眼看着美国对印度商品开出的关税税率越来越离谱,印度国内的不满情绪逐渐升温。

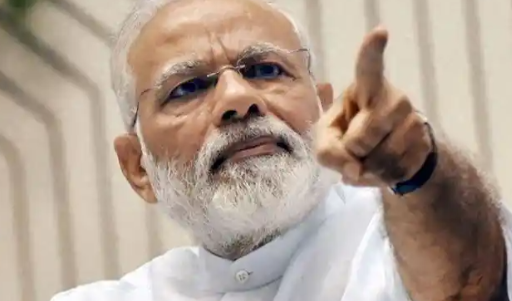

再加之印度内部对于如何在国际舞台上保持自尊与地位的讨论日益热烈,政府也需要在此时拿出一系列“强硬”姿态来回应选民要求。

因此,当外界看到印度航空突然减少甚至取消飞往美国政治中心的航线,自然会将这一举动视作某种“表态”,以经济和交通的方式回应美国的关税压迫,为国内民众争回一口气。

纵观过往,印度在面对美国压力时通常相当谨慎。无论是军事合作还是贸易协定,印度曾倾向于保持对美国的友善与配合。

可今时不同往日,印度不再只是一味示好,先是取消波音飞机订单,如今又突然停飞德里—华盛顿航班,种种动作表明它正尝试向世界展示自身的“硬气”。

这一转变背后,不仅是为了给国内各界一个交代,也是因为印度的国际合作伙伴网络正在扩张。

与我国、俄罗斯、巴西等国的互动力度增强,在上合组织和金砖国家平台上也占据了一席之地,这些都为印度提供了新的立足点。

美国方面显然也感受到来自印度的冲击,作为华盛顿多年来拉拢的重要区域盟友,印度的重要性不仅体现在“印太战略”对抗其他大国的需要上。

还表现在印度庞大的消费市场对美国企业的吸引力,例如,苹果、波音等公司都视印度为潜力巨大的新兴市场。

如果印度在政治与经济领域对美国频频出招,美国企业便会进退两难,其在印度的商业布局就有蒙受损失的风险。

特朗普政府虽然一开始对印度停飞的决定不以为意,但随着更多美国公司叫苦不迭,华盛顿也不可能对印度的反制坐视不理。

印度国内的年轻群体与民族主义情绪在此过程中起到了推波助澜的作用,他们普遍认为,印度应该拥有与其人口规模和快速发展的经济相称的地位。

不该再对美国低声下气,莫迪政府深谙这一点,需要顺势而为,展现出国家“强硬”的一面,否则就有可能遭到国内社交媒体上汹涌的舆论批评。

但另一方面,印度在军事实力、技术水平、基建能力等关乎“超级大国”地位的领域还存在明显短板。

一旦升级与美国的冲突,印度可能也会在更尖端的领域遭受掣肘,在“硬气”的外表下,印度依旧要直面现实的弱项。

这次停飞引发更广泛的国际效应,一方面可能促使南亚地区和更广大范围内的国家重新评估与印度及美国的合作关系。

印度若在贸易和外交层面上被美国“逼得太狠”,就会更加倾向于加强与欧亚大陆其他大国的联系,进而改变区域格局中多国协调与博弈的走向。

另一方面,各国航空公司、跨国企业同美国和印度之间的利益关联也会重新洗牌,部分国际航线或供应链的布局将对应调整。

针对美国市场的依赖度问题,印度的医药、IT 乃至零售业都可能在寻找替代发展途径,这会进一步推动印度与其他国家的经贸合作进程。

这场看似由航班停飞引起的龃龉,实则昭示了印度与美国在经济与外交层面上存在的结构性分歧。

短期内,两国或许会各自留出一点余地,实现某种程度上的妥协:美国有可能在关税上做出小幅让步,为印度留出回旋空间,而印度则可能在复航或采购等事务上重新打开对话大门。

可如果双方要想在紧张氛围中重塑长期信任,还需要进一步沟通磋商,这绝非一时就能解决。

再加上全球多极化趋势加快,新兴大国之间的联合与协作正形成新动能,印度在美国之外的外交空间也在不断扩大。

因此,对于印度的这次“硬杠”行动,外界或许可以视之为一个标志,印度不愿再屈从于同美国之间的单向度关系,它正努力在国际舞台上打响本国“说不”的权利。

但同时也应看到,这一回仅仅是过招的开始,能否在后续博弈中兼顾民族情绪与实际需求,还要看印度的政治智慧与经济实力能否支撑这一轮“硬碰硬”的过程。

对印度来说,成为真正意义上的大国仍有漫漫长路,还需要更多扎实的经营和建设。

停飞航班是一个象征性动作,而印度要想兑现它一直以来的“超级大国”梦想,就必须拿出更多内功,以保证“硬气”不会仅停留在口号层面。