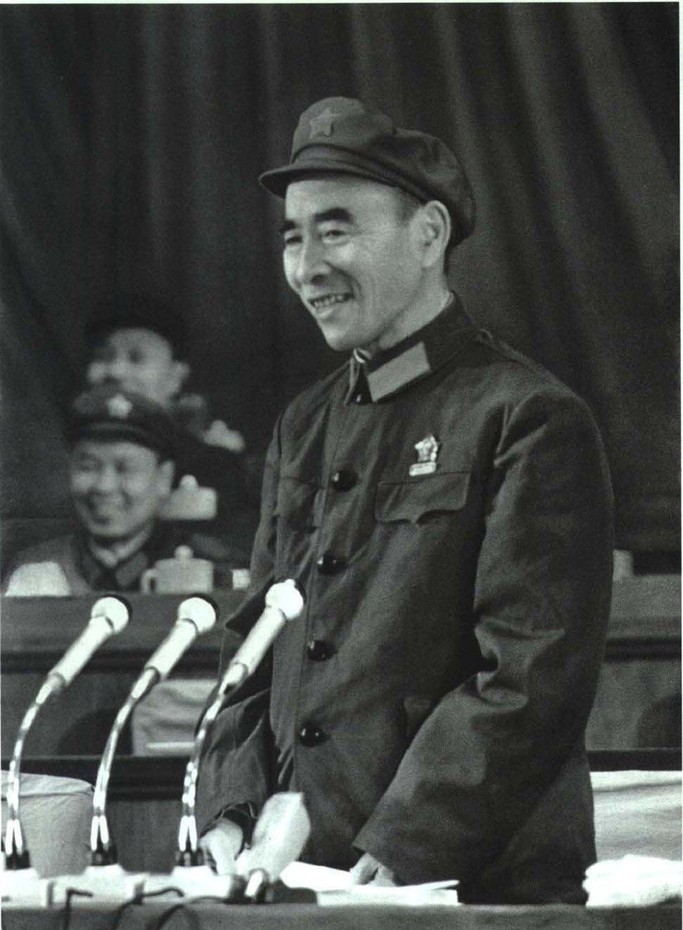

1950年,林彪的父亲林明卿,在北京留下了这一张照片,当时的他已经七十多岁了,留着花白的胡须,看起来精神矍铄。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年的初春,北京的风还有几分寒意,四合院的门口,一位七十多岁的老人坐在竹椅上,身上罩着深色长袍,头戴棉帽,两手缩进袖管里取暖,花白的胡须随风轻轻摆动,眼神清亮而安定。 这一刻被相机定格下来,成了他晚年生活的见证,照片里的他神情平和,看不出几十年间曾经历过多少风雨与波折。 林明卿出生在湖北黄冈的一个小村子,家境清贫,父母都是面朝黄土的农人,他年纪不大时就懂得,靠几亩薄田很难让一家人过上好日子。 年轻时外出谋生,先在店里当伙计,帮人跑腿送货,又在账房里学会了算账记账,这些经历让他懂得了生意的门道,也练出一双细致的手,他回到家乡时,带回的不只是见识,还有一股子不愿安于现状的劲头。 他攒下的钱买了几台旧织布机,把院子的一角腾出来支起机架,起初乡里人不看好,觉得农家子学织布没什么前途,他不理闲言碎语,亲自上机操作,把布织得密实平整,渐渐地,县里的布庄找上门来要货。 织布机从几台变成了十几台,院子里堆着成捆的棉纱,家里成了村里数得上的富户,他把挣来的钱大部分用在子女身上,不管家里多忙多累,都让他们读书识字,他相信读书才能改变命运。 林彪是他的几个孩子之一,性格沉静,爱看书,也常帮家里干活,等到林彪有了从军的想法,父亲心中充满担忧,在他看来,当兵要面对刀枪,风险极大,远不如做先生来得稳妥。 父亲不愿放行,劝了很久也没能改变儿子的心意,从此,他开始在心里惦记着在外闯荡的二儿子,时常托人打听消息,那几年,家里收到了从远方寄回的信,才知道儿子在部队里一路晋升,还在战场上立下战功。 1937年秋天,林彪在平型关带领部队击败了日军的一个旅团,消息传到家乡,乡亲们提着礼物上门道喜,林明卿心里没有丝毫轻松,他知道这样的胜仗往往伴随着敌人的报复。 为了避开战火,他做了决定,把织布机装上两条木船,带着家人顺水南下,从湖北到湖南,再到广西、贵州,一路转移,只在安全的地方支起机架织布,用换来的布匹和粮食维持生计。 长途辗转的日子里,寒冷和疾病无处不在,妻子林陈氏在路上染了病,没能熬过去,几个亲人也在逃亡中相继离世,对他来说,这不仅是亲情的割裂,更是精神上的重击。 一次偶然的机会,他们遇到冯玉祥将军的夫人李德全,被带到重庆,又辗转去到延安,多年未见的父子在那里团聚,彼此的神情都多了风霜的痕迹。 新中国成立后,林彪已经是军中重要将领,把父亲接到北京居住,四合院的生活安稳平静,他每天在院中晒太阳,偶尔摆弄那台陪伴自己多年的老织布机。 那张摄于1950年的照片,就是在这样的日子里拍下的,花白的胡须、清亮的目光,不仅记录了一个老人安享晚年的状态,也映照出他从风雨中走过的坚韧。 尽管父子之间曾有隔阂,但随着岁月流转,心里的隔膜渐渐淡了,八十寿辰那年,他在亲友的簇拥中,看着热闹的家宴,心里有了宽慰。 生活的安定让他渐渐放下了那些未曾化解的执念,他已不再操心儿子在前线的安危,只想珍惜眼前的日子。 变故在平静中到来,长子林庆佛在老家病逝,这个消息被家人瞒了两年,怕他承受不了,真相揭开时,他的神情沉默而凝重,失去亲人的打击让他一病不起,没多久便在北京离开了人世,享年八十多岁。 回望林明卿的一生,从黄冈的乡村走到北京的四合院,跨越了清末、民国到新中国的数十年。 他靠双手和智慧织出一家人的生计,在战乱中辗转漂泊,守护着家人和那几台救命的织布机,他的身影,也像那张老照片一样,安静而坚定,见证了一个普通人在时代洪流中的沉浮与坚守。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民网——林彪家族抗战时的悲欢离合