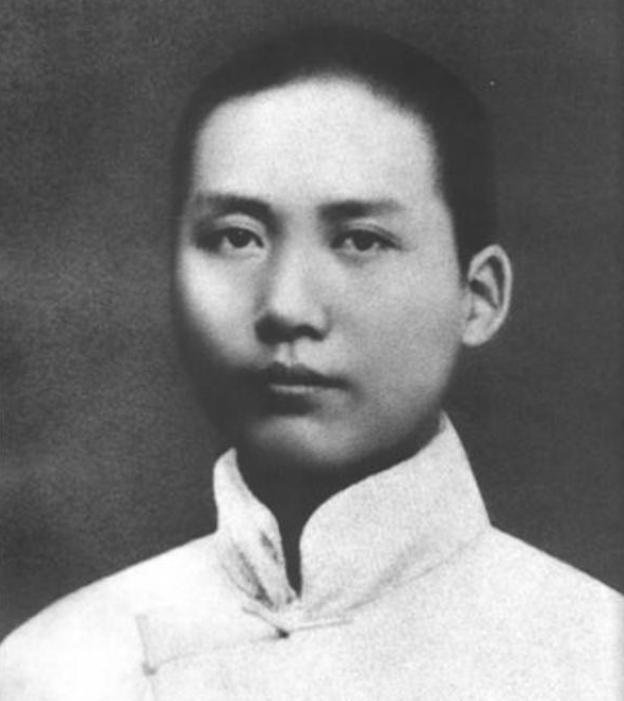

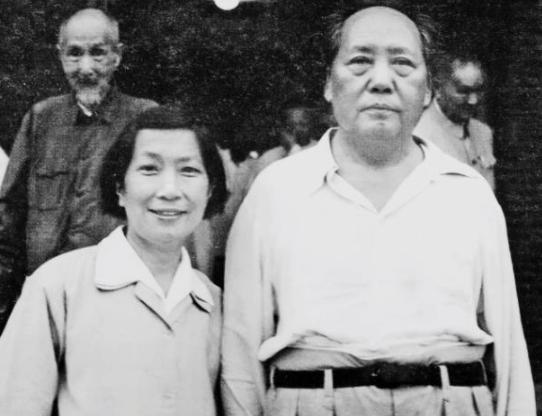

杨瑛回忆杨开慧母亲:晚年她喜欢看毛主席的照片,一边看一边微笑 1914年,长沙学堂里传来消息,一位性情倔强、志向高远的青年从湘潭赶来投奔新学,这时,向振熙正忙着为学生们准备伙食。 那天,她第一次见到毛泽东,是在一阵嘈杂中:几名学生因筹款与旧派发生争执,局面一度混乱,毛泽东却站在人群中央,沉声劝止。 场面很快平息,但他的眼神里有一种从不退让的坚决,这一幕令向振熙记下了这个年轻人,从那以后,她常留意他的生活,毛泽东家境清贫,常为学费和生活费发愁。 她虽无多余财富,却总想法子在伙食上多添一份,让他有力气继续读书,遇到换季或雨天,她会为他准备干净的衣物和鞋子,确保他不因生活困顿而中断学业。 不久,向振熙的丈夫杨昌济察觉毛泽东的潜力,开始将更多的事务交给他处理,一次大病后,杨昌济留下了遗嘱,要妻子在自己去世后,尽力帮助毛泽东完成学业和事业。 遗嘱传到她手里时,丈夫已奄奄一息,没有留下更多话语,但这一纸交代成了她此后多年不改的信念。 毛泽东的理想很快变得清晰——不仅是求学,更是要改造社会,推动民族觉醒,向振熙看得出,这个青年不满足于安稳的读书人生,而是要走上更为艰险的道路。 她开始变卖家中积蓄,甚至典当首饰,为毛泽东和他的同伴筹集办刊、办学的经费,每一次交钱,她都明白这可能换来的不是立刻的回报,而是一次次新的行动与冒险。 她的女儿杨开慧与毛泽东在思想和追求上有着天然的共鸣,他们共同参加集会、组织活动,在动荡的时代中坚定选择了革命道路。 这段感情伴随着战火和逃亡,却从未被现实磨灭,可局势的残酷远超预料,一次围剿中,杨开慧被捕,消息传到向振熙耳中时,她正在为避难的亲属安排住所。 她立刻托人设法探视,又四处筹钱,想换取女儿的自由,努力终究无果,枪声结束了女儿年轻的生命,面对丧女之痛,她没有在毛泽东面前表现出退缩。 她明白这不是他一人的战斗,而是整个民族的考验,她依旧照看着几个外孙,辗转于各地,避开敌人的搜捕,给毛泽东送去前线所需的消息与物资。 战争的年代里,二人几乎无法见面,只能靠信件维系联系,毛泽东在信中关切岳母的健康与生活,常提到外孙的成长,也不忘交代一些安全上的注意事项。 解放后,通信终于稳定下来,他在信里详细汇报自己的工作与家人近况,并一再嘱咐她保重身体,五十年代,毛泽东按月寄来生活费,虽不奢侈,却足以维持安稳的日子。 向振熙从不铺张,把省下的钱接济乡邻或支持公益,她明白,这些钱不仅是物质上的帮助,更是晚辈对长辈的一份心意。 闲暇时,她会从柜中取出毛泽东寄来的照片,坐在屋中反复端详,对她而言,那不只是影像,而是几十年扶持与守望的见证。 每一次翻看,都让她想起那个在学堂争执中挺身而出的青年,以及自己在无数困境中作出的抉择,这种感情已经超越了普通的亲缘和礼节。 它是多年共同经历生死与离散后沉淀下来的信任和依托,直到生命的最后几年,她仍旧关心毛泽东的工作与安危,即使无法再为他做太多,也要在心中默默守望。 向振熙的一生始于对一个年轻学生的善意关照,延续于一纸遗嘱的托付,贯穿在一次次冒险与牺牲中。 她把全部的力量倾注在支持这个人和他的事业上,而毛泽东也用实际行动回应了这种深情,两人在历史的洪流中各自承担着不同的使命,却始终保持着那条未曾断裂的纽带。 多年以后,当亲属整理她的遗物时,发现那一叠厚厚的信件与收据都被妥善保存,没有一张缺失,这些纸页承载的,不仅是两个家庭的故事,也是那个时代信念与担当的缩影。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!