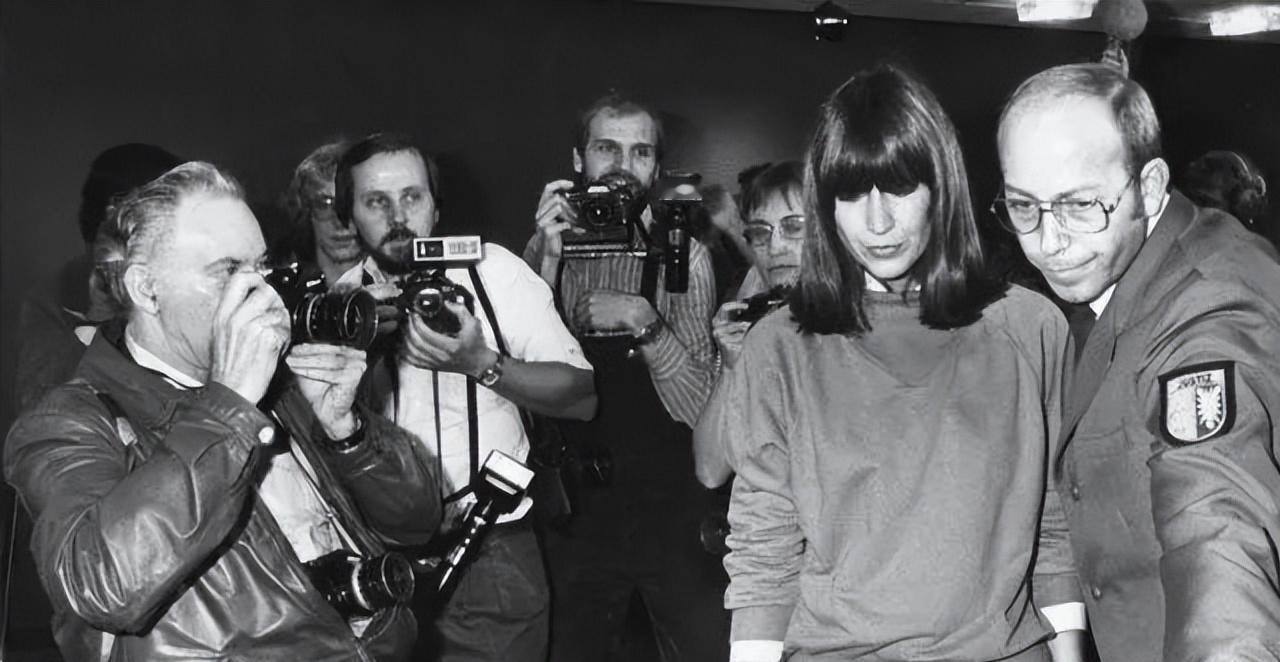

1981年的德国法庭上,当听到杀害自己女儿的凶手被判不用偿命后,玛丽安异常平静地从风衣口袋里,掏出私下弄来的手枪,将枪口对准凶手的背部,连续扣动八次扳机,以至35岁的被告(凶手)当场死亡![凝视] 1981年3月6日,德国吕贝克法院旁听席响起四声枪响,35岁的克劳斯倒在血泊中,开枪的是死者安娜的母亲玛丽安。这个单身妈妈把手枪藏在大衣里,听到凶手仅被判过失杀人后,亲手执行了自己的审判。 玛丽安16岁未婚生子,社会福利机构以“无力抚养”为由带走了她前两个孩子。她睡过车站,在洗衣房打零工,直到1973年咬牙买下小酒馆才勉强安定下来。 酒馆里挂着铜制风铃,7岁的安娜每天放学后都会跑进来写作业。小姑娘最爱趴在吧台上,偶尔偷喝调酒剩下的樱桃汁。1980年5月5日清晨,安娜因为不想上学赌气冲出门,红色书包在巷口一闪而过,这成了母女俩最后的告别。 邻居克劳斯有猥亵儿童前科,此前接受过化学阉割治疗,但他在医生建议下注射睾酮后情绪失控,将安娜诱骗到家中。警方在运河边发现装着安娜尸体的纸箱时,孩子指甲缝里还有克劳斯家的墙灰。 尸检报告显示,安娜在窒息死亡前遭受了长达三小时的侵害。法庭上,辩护律师声称“激素治疗导致行为失控”,而克劳斯本人竟声称是孩子“试图敲诈”他。 当时西德已废除死刑,法官最终认定克劳斯属于“临时起意”而非蓄意谋杀。宣判当天,玛丽安穿着女儿最爱的米色风衣,那件衣服内衬还有安娜上次摔破膝盖时她连夜缝好的补丁。 枪响后,弹道专家发现四发子弹中两发命中心脏,这个从未摸过枪的女人显然做过功课,她要确保克劳斯没有活下来的机会。法警冲上前时,玛丽安已经放下了武器,静静等待被逮捕。 案件引发全德国关于司法公正的激烈讨论,超过十万民众联署要求宽大处理这位母亲,认为法律未能保护无辜的孩子,也未能给予罪犯应有的惩罚。最终玛丽安被判入狱六年。 服刑期间她收到来自全国各地的捐款,出狱后用这笔钱建立了专门保护儿童免受性侵的基金会。而当年为克劳斯辩护的那位律师,后来专门为家暴受害者提供法律援助,他在多年后写道:“那天法庭里所有人都感受到了正义与法律之间的撕裂。” 这起事件直接推动了德国司法改革,此后涉及未成年人性侵案件必须配备专业心理专家参与审判,受害者家属也获得了更多法律权益保障。德国联邦议会还修订了相关条款,对儿童性侵犯罪的量刑标准大幅提高。 如今吕贝克司法博物馆里陈列着那件带有弹孔的风衣,展柜旁的留言板上,参观者写下了各自的思考。有人写道:“法律应该保护善良的人,而不是纵容恶魔。”也有人留言:“暴力永远不是解决问题的方式,但我理解一个母亲的绝望。” 安娜的墓碑前总是摆着玩具熊,那是小姑娘生前最想要的生日礼物,每年她的生日和忌日,都有陌生人为这个素不相识的孩子送来鲜花和玩具。玛丽安现在已经77岁,每个月都会去墓地看女儿,跟她说说基金会又帮助了哪些孩子。 这个案例至今仍被法学院作为经典案例讨论,它揭示了一个残酷的现实:当法律无法为受害者伸张正义时,复仇往往成为最后的选择。但问题是,我们究竟应该相信制度的力量,还是理解人性的冲动? 德国著名犯罪学家在分析此案时说:“每个社会都会遇到法理与情理冲突的时刻,关键在于我们如何在维护法律权威的同时,不让善良的人彻底绝望。”这句话或许道出了所有类似案件的核心矛盾。 时间过去了42年,这个故事依然能触动人心,它提醒我们思考一个永恒的问题:当你最爱的人受到伤害,而法律又无法给出满意答案时,你会选择隐忍还是反击?如果你是那个母亲,会做出同样的选择吗? 信源: 故事会|巴赫迈尔案——没时间哭泣——哈尔滨师范大学法学院