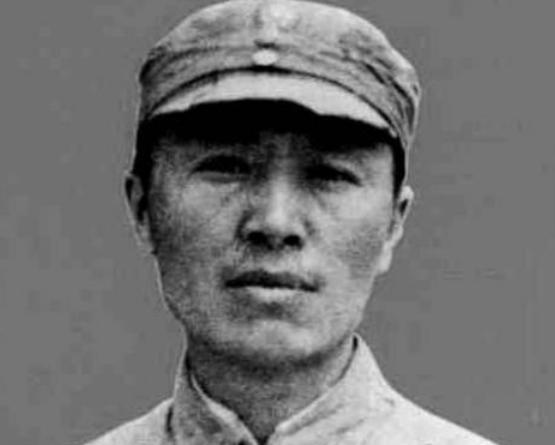

陈龙将军三次婚姻:原配怕吃苦,继室被捕,与第三任妻子白头偕老 “老陈,新疆那边又没信儿?”1941年11月的延安窑洞里,警卫员低声问。陈龙合上公文,摇了摇头。他的眼神透出几分疲惫,却依旧镇定。没人想到,这位作风干练的公安干将,私底下正被婚姻的波折反复折磨。 陈龙生于1910年,祖籍抚顺,少年丧母,和多数东北贫寒子弟一样,早年最大愿望只是填饱肚子。父亲要他学算盘,盼着日后开个小铺糊口,谁知儿子转身就跑去报了东北护路军。1929年夏,他在军营里第一次拿到粮饷,兴冲冲寄回家,却迎来父亲的一记“闷棍”——催婚。老人信奉“妻子能拴住浪子”,便找上一户张姓地主撮合。陈龙也想让父亲安心,一口答应。大红花轿抬到门口那天,他才发现“偷梁换柱”:本想娶娇小的小姐,结果来的是个高挑的二女儿。礼定了,亲友到齐,他只得认账。 婚后矛盾很快显现。陈龙习惯粗茶淡饭,妻子离不开绣花鞋、细瓷碗。1933年冬,旅部被迫转移到宁安深山。自给自足、缺盐断粮,伙食一天比一天差,战士家属轮流捡柴烧水,可她连端铁锅都嫌烫。时间久了,怨气一点点积累。柴世荣是旅里资格最老的排长,他看在眼里,劝陈龙:“女人怕吃苦,拴不住,你得想想长远。”陈龙当时还抱着幻想,耐心规劝,可对方态度更坚决——要回娘家。第二天,柴世荣帮忙备了骡车,原配走了,一走不回。 陈龙心里有刺,却顾不上发作。抗战正吃紧,他被抽调到苏联学习炮兵技术。1937年7月卢沟桥事变爆发,他连夜递交请战书,却卡在审批环节。书桌上,他写下署名文章《故土在火中呼救》,呼吁华侨青年速返前线。文章在莫斯科留学生圈子里掀起波澜,也让一位吉林姑娘注意到他。姑娘名叫蔡芬,比陈龙小两岁,俄语流利,性格爽快。她先开口:“听说你单身?我不怕苦。”陈龙笑了笑,没有推辞,二人在红场附近的小教堂登记。短暂的新婚期不到一年,1938年秋,陈龙学成急赴延安,蔡芬选择留校完成课程。 隔着万里,他们靠鸿雁传书。1941年春,蔡芬启程回国。途经迪化时,国民党特务以“苏籍嫌疑”逮捕所有红色留学生。组织获悉后,通知陈龙与蔡芬“划清界线”,理由只有两个字:安全。那晚,陈龙咬着钢笔,写下七个字——“自此,断绝夫妻关系”。纸墨尚湿,他的手在抖。之后的几十年,蔡芬下落再无确切消息。 抗战胜利后,内战骤起。1943年延安棉布极缺,毛主席提出“自己动手”,机关干部纷纷种地纺线。陈龙常年在外,针线活没人管,补丁越打越大。战友们觉得他不能再拖,于是把一位叫海宇的女同志调到他身边。海宇出生山东渔村,山风海浪练就不服输的性子。初见他,她只问了一句话:“工作第一,你认同么?”陈龙点头。几周后,海宇提出先去后沟学校进修半年,算是“考察期”。半年后,她回到延安,见面第一句就是:“我考虑好了,咱们结婚,不过要立字据:忠于党,忠于人民,若有二心,当自请处分。”陈龙答:“照办。” 1944年春,他们在南泥湾的油菜花旁合影。没有戒指,没有铺张,有的是战友们用旧军被剪出的“红心”。此后几十年,陈龙历任华北军区保卫部副部长、公安部副部长,整日行走在暗线前沿。海宇像影子一样跟随,既是妻子又是联络员。部里流传一句话:“陈副部长办事沉稳,因为屋里那盏灯从不熄。” 新中国成立后,陈龙将军曾调研全国公安院校,归来总爱提一个细节:培训里要加入“家属课堂”,因为“信念要从枕边延伸到战位”。他说这话时,海宇就在旁边,用眼神示意他别太严肃。她清楚丈夫走过怎样的坎坷,也知道他比谁都珍惜如今的安稳。 1966年,一场风暴席卷全国。机关里风向突变,陈龙数次被点名“特嫌家属问题不清”。造反派搜出那张1941年的断绝书,质问他为何“冷血无情”。陈龙没辩解,只说:“那是组织决定。”海宇坐在台下,脸色苍白。后来,老首长出面作证,事情才算平息。海宇回家后第一次流泪,她低头擦眼角:“跟你这么多年,终于见识什么叫钢铁。”陈龙只叹:“那不是钢铁,是愧疚。” 改革开放的风吹来,陈龙早已年过七旬。有人邀他写回忆录,他只写战争与侦察,对私人感情几乎一笔带过。编辑不解,他笑答:“人活一世,有些故事留在心里就好。”不过,他单独留下了一封信,是写给蔡芬却未曾寄出的:如果你还活着,望你平安。 1987年春,海宇病重。病榻旁,她拉着陈龙的手:“任务完成了,该歇歇。”陈龙的回答仍是那个承诺:“革命到底。”这一句,陪着她走完最后时刻。此后十余年,陈龙每晚整理资料到子夜,然后把台灯关掉,轻轻说一句:“海宇,熄灯了。” 1999年冬,陈龙因突发心梗离世,遗物简单:一块补痕累累的军毯、两本翻烂的俄文教材、一封未寄出的信。档案室干部打开信封,只看首句——“亲爱的蔡芬,我终未能护你周全”——便不再往下读,把它原封存档。 三段婚姻,一段误会,一段生离,一段与子偕老。陈龙常说:“战争教会我指挥,婚姻教会我敬畏。”或许,这就是他一生最真实的注脚。