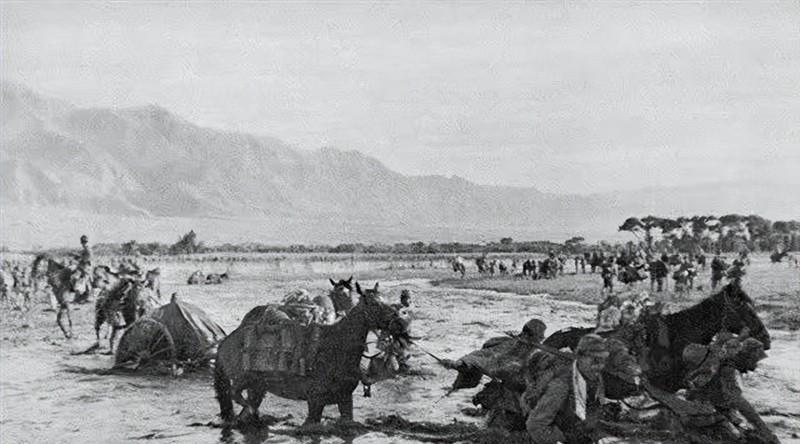

抗战胜利后,七万多匹日本军马成了烫手山芋!这些东洋马可不是普通牲口,当年小鬼子为了养它们可下了血本。从阿拉伯引进种马,在北海道搞专业马场,硬是把日本土马改良成能拖大炮、跑山路的战争机器。最绝的是1941年,鬼子一个联队光军马就配了一千多匹,比人还金贵。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持! 抗战胜利后的南京黄埔路,日军投降清单上一个数字格外醒目,军马74159匹。这个数字超过了日军在华东投入的所有坦克,却在战后的混乱中悄然消失,成为被历史遗忘的角落。 这些东洋马绝非寻常牲口,1900年八国联军阅兵时,欧美军官嘲笑日本骑兵是“骑驴队”,因为当时日本本土马肩高不足1.4米。受此刺激,日本陆军省启动了长达三十年的军马改良计划。 他们从中东引进阿拉伯种马,从欧洲购入盎格鲁诺曼大马,在北海道十胜建立专业种马场。到抗战爆发时,日本已培育出三类专用军马:骑乘马冲刺时速可达60公里,挽马能拖动两吨重炮,驮马可日行40公里山路而不倒。 日军对军马的依赖程度惊人,一个甲种师团的步兵联队,军马配备从526匹激增至1242匹,增幅远超人员扩编。每门山炮需要6匹驮马运输,每匹马背负12发炮弹。重机枪小队配备5匹驮马,分工精确到每个细节。 常德会战中,日军第116师团带着5800匹军马闯进湘北山区。战报记录显示,陷入泥坑的野炮全靠军马拖拽脱困。这些训练有素的战马,成为日军机动作战的重要支撑。 然而到了国军手中,这些精心培育的战争机器却遭遇灭顶之灾。日军原有严格的饲养制度:士兵晨起必先洗马清蹄,每日三次喂食干草拌大麦,战时还要加喂燕麦黄豆。 但在南京孝陵卫马厩里,饿得皮包骨的东洋马只能咀嚼劣质草料。曾留学日本的兽医赵金声痛心地说:“东洋马最忌霉变饲料,但我们连基本的洁净干草都供应不足。” 短短半年内,接收的军马就锐减3万匹。整编55师按规定应有2585匹军马,到1948年只剩169匹马和256头骡子。苏州军马收容所甚至将300匹马赶到太湖畔自生自灭。 更荒诞的是,徐州军马场8000亩草场被改为步兵靶场后,剩余马匹竟被宰杀充作军粮。联勤总部马政司曾提议向日本索赔军马,方案却被束之高阁。 当时的军事理念也在发生转变,美械部队迷信机械化装备,后勤署长公开宣称“骡马运输等同原始武装”。然而全国柏油路不足800公里,首批进口的道奇卡车因燃油供应问题在昆明闲置。 整编74师的12门105毫米榴弹炮被困山区,其实只需72匹重挽马就能拉上前线,但张灵甫连运输75毫米山炮的马匹都凑不齐。 日军强征中国民间马匹的恶果在战时就已显现,安徽某村村民目睹壮丁被迫饲养东洋马,某夜他们给马喂足粮食后牵到江边狂饮,结果三天后300多匹军马腹胀暴毙。 这些曾经叱咤战场的东洋马,最终以各种方式回归大地。农民在山东麦田发现倒毙的战马,肋骨凸起,胃中塞满劣质饲料。贵州清镇种马场最后几匹阿拉伯种马因病死亡时,身旁散落着被雨水浸泡的育种手册。 1950年朝鲜战场上,志愿军战士从雪堆中挖出枣红战马,左臀部还留着模糊的日文烙印。这些沉默的战争参与者,见证了历史的残酷与荒诞。 回望这段历史,74159匹军马的命运折射出一个时代的混乱与无奈。从精心培育到草率接收,从战场利器到废料处理,这些东洋马的遭遇,或许正是那个动荡年代的一个缩影。 信息来源:《日本投降后留下的大批军马这一重要战略资源,为何“人间蒸发”?》 《战争与日本马》 《卓立:九江受降及接收闹剧》

伯爵

可乘骑不可拉套