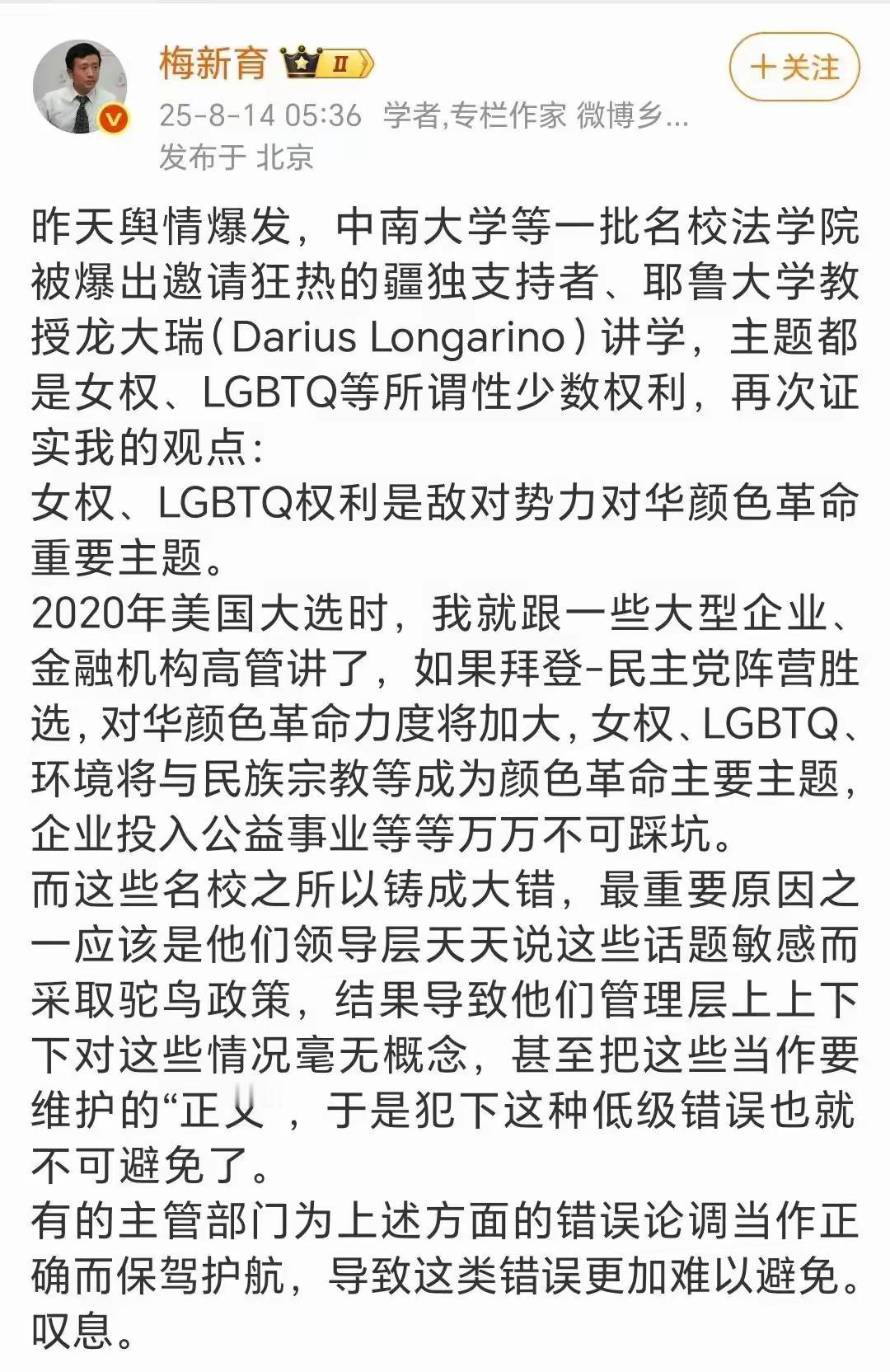

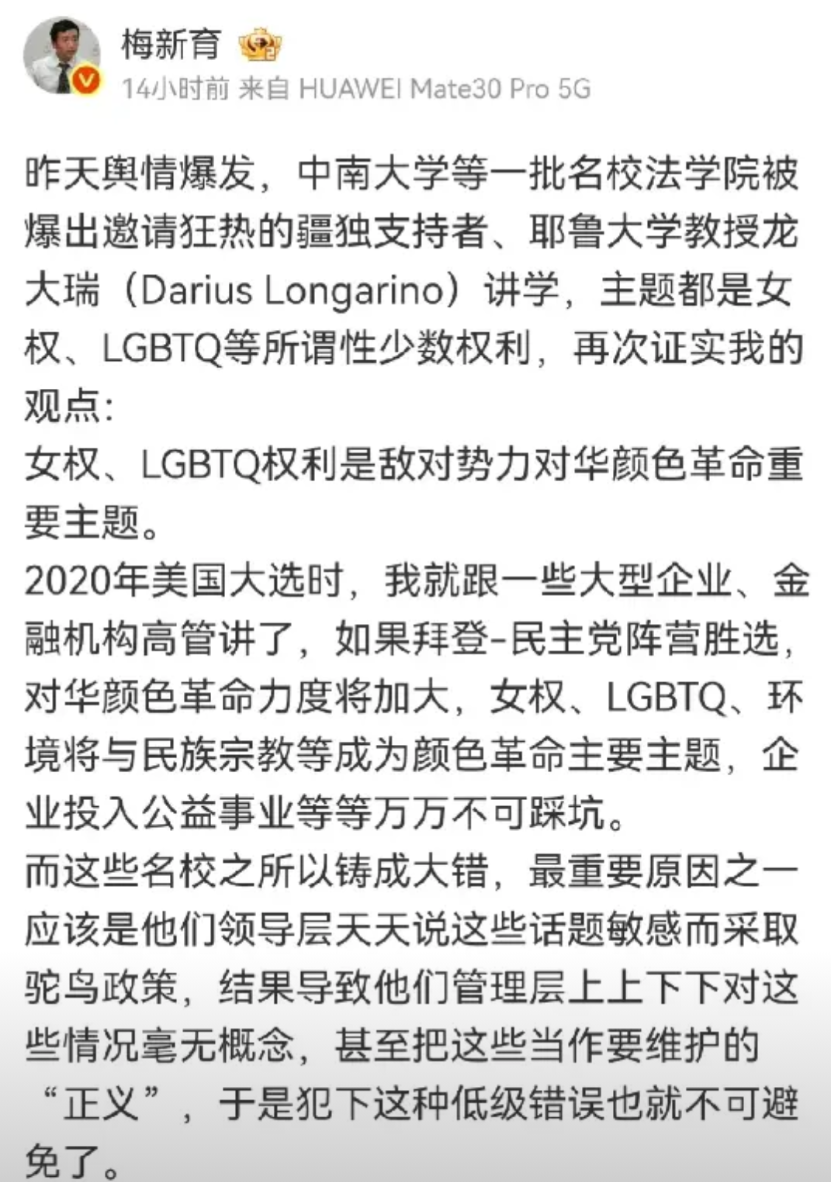

中南大学讲座引爆骂战:梅新育怒撕龙大瑞,当女权议题撞上 “本土立场”,教授们为何撕破脸? 近期,中南大学法学院的那场讲座视频在网上传开时,谁都没料到会吵得这么凶。龙大瑞教授站在讲台上讲"性别权益",台下学生记笔记的沙沙声里,藏着后来被梅新育教授盯上的"争议点"。 她随口提了句某欧洲国家的"第三性别登记制度",说值得研究,这话被剪辑成15秒短视频,配上"高校鼓吹西方怪论"的标题,一下子就炸了锅。 梅新育教授这次是真动了气。他在社交账号上敲字的时候,据说键盘都敲得邦邦响,连写五条帖子,核心就一个意思:"大学讲台不是什么话都能说的,尤其不能拿着西方的尺子量中国的事儿。" 他举了个例子,龙大瑞提到的那个欧洲国家,人口才几百万,咱们光农民工群体就几亿,拿他们的"性别政策"来套,不是瞎扯吗? 这话戳中了不少人的心思,有人在评论区说:"现在有些教授,讲起外国理论头头是道,问他村里的彩礼问题,立马没声了。" 其实这场讲座的完整版视频里,龙大瑞花了一个小时讲《妇女权益保障法》修订,还聊了农村妇女土地承包权的案子。 有学生拍了全场视频发在学院官网,只是没多少人耐着性子看完。网络世界就这点怪,大家总盯着最扎眼的那几句,好比桌上摆着一桌子菜,偏要挑里面一粒沙子吵半天。 中南大学法学院的老师私下也挺无奈,说本来想搞个"接地气"的讨论,没想到被断章取义成这样,"早知道就全程直播了"。 梅新育的较真不是没道理。这几年学界确实有些怪现象,比如写论文必引洋文献,搞调研先看西方框架。 前阵子有个关于"家庭主妇权益"的研究,硬把中国的"家务劳动"往美国的"市场估值模型"里套,算出个"每月值8000块"的结论,可农村留守妇女的劳动怎么算?压根没提。 梅新育批的就是这个,"学术不是赶时髦,得解决自己的问题"。他年轻时跑过不少外贸企业,深知脱离实际的理论有多害人,"跟企业老板说'比较优势理论',不如告诉他哪里能拿到出口补贴实在"。 但话说回来,龙大瑞讲的那些议题也不是凭空来的。 现在年轻人对"性别平等"的理解早就不一样了,有人在网上问"男人能不能休产假",有人关心"职场中的性别歧视",这些都需要有人正经讨论。 去年某互联网公司搞"女士优先晋升",结果引发大讨论,最后还是法学专家出来解释"平等不是特殊照顾"才平息。 高校不开这样的讲座,难道让大家去短视频里听那些半吊子"情感导师"瞎掰? 争议闹大后,有媒体翻出前几年的旧账。2023年某师范大学开"性别研究课",被家长投诉"教坏孩子",最后课程改成了选修课。 2024年某政法大学搞"多元包容论坛",因为邀请了几位持不同观点的学者,差点被举报"传播不良思想"。 这些事串起来看,就知道这次吵的不只是一场讲座,而是"大学里能说什么、该怎么说"的老问题。 就像小区里聊天,张大妈觉得该管管年轻人的穿着,李大爷说"只要不裸奔就行",吵归吵,总得有个能好好说话的地方。 有意思的是,这场争论里最清醒的反而是些普通网友。有人说:"梅教授提醒别崇洋媚外,没错;大学讨论性别议题,也没错。错的是总想把对方往死里骂的人。" 还有人翻出梅新育十年前的文章,那时候他就呼吁"学术要开放但不能盲从",而龙大瑞早年研究的"农村妇女维权案例",其实跟梅新育强调的"接地气"不谋而合。 说白了,两边的目标未必对立,只是说话的方式太冲,好比俩人为了"该喝热水还是凉水"吵到脸红,忘了都是为了解渴。 现在中南大学的校园里,这场风波慢慢淡了。法学院把那场讲座的文字实录整理出来,放在图书馆的"学术争议档案"里,旁边还放了梅新育的评论文章,供学生自己琢磨。 有学生说,这事儿最大的收获,是学会了"听全别人的话再发言","以前刷到个标题就敢骂,现在知道得看看完整视频"。 这种变化挺难得,就像一场雨过后,大家不再只盯着地上的水洼,而是抬头看看天到底蓝不蓝。 说到底,学术讨论就像家里聊天,嗓门大的未必有道理,声音小的也未必没想法。 梅新育的"火力全开",龙大瑞的"坚持开讲",其实都在守护同一个东西:让不同的声音能好好说出来。 至于哪些话有道理,哪些得再琢磨,时间长了自然能分清。毕竟,真东西不怕吵,吵不散的才是真学问。