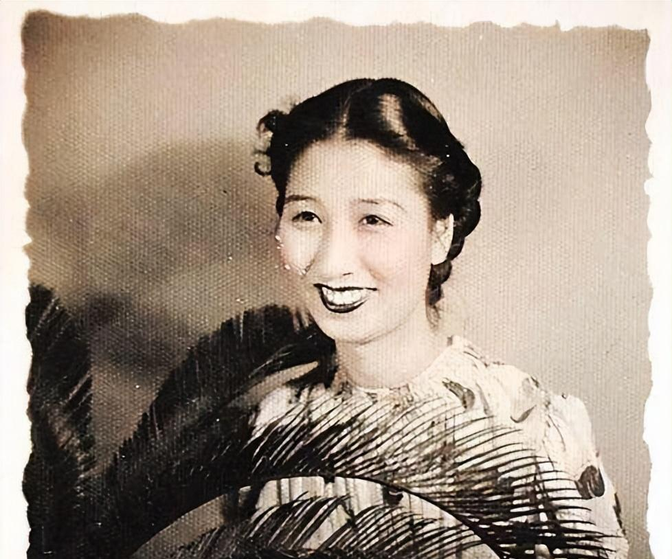

“李源潮”的母亲吕继英简介:18岁入党,江苏妇女解放运动的先驱。中国革命之路,千难万难,但无数革命志士,勇敢投入其中,才终于有了新中国,有了现在的繁荣景象。这条路上,不仅仅有勇敢的革命军人,在一线斗争,在他们身后,更有支持他们,为他们默默贡献的家属。 1911年的江苏沭阳,她家是书香门第,父亲是个教书先生。在那个年代,一个女孩能读书是件稀罕事。邻里都说“养女读书是浪费”,她爹吕秉衡愣是一声不吭,晚上自己多点一盏煤油灯,抄书卖字给闺女凑学费。就是这个决定,让吕继英的人生,从一开始就拐了个不一样的弯。 17岁,她考进海州东海中学,那地方新思想很活跃。教室窗外是游行的口号,讲台上老师念的是鲁迅、李大钊。她第一次听到了“革命”这两个字,就像心里被投进一颗石子,涟漪一圈圈散开。她开始明白,那些所谓的“三从四德”、“女子无才便是德”,根本不是什么美德,而是捆在无数女性身上的枷锁。 很快,她就不是那个只在学堂里听讲的姑娘了。1928年,济南惨案爆发,她跟着同学们上街游行,写传单,搞宣传。结果,学校待不下去了。回家路上,她做的第一件事,就是剪掉长辫,改名“张维霞”,一个人跑去了徐州。 在徐州女中,她写在答卷上的几个字是:“生为自由人,不做顺民。”就凭这股劲,她进了校门,也很快成了学校党支部书记。18岁,她正式入党,负责妇女工作。送信、联络、开会……听着简单,但每次都是在刀尖上走路。有一次为了送一份情报,她一个人黑灯瞎火地走了上百里路,夜里就睡在破庙里。有人问她怕不怕,她说:“死是随时的,信送不到才是耻辱。” 这股硬气,在她后来的牢狱之灾里,体现得淋漓尽致。 1931年,她和第一任丈夫李超时因为叛徒出卖,双双被捕。李超时很快就牺牲了,而当时怀着三个月身孕的吕继英,被判了15年。 监狱是什么地方?潮湿、阴暗、绝望。但对吕继英来说,这里是另一个战场。狱卒让她干活,她就干,一声不吭。最磨人的是,她肚子里的孩子一天天长大。1932年春天的一个夜里,她要生了。没有医生,没有接生婆,狱卒也根本不管。 就在那个墙皮剥落的角落,她靠着自己,在另一位女囚的帮助下,把孩子生了下来。最让人头皮发麻的细节是,她是用一块事先藏好的砖头,生生砸断了脐带。孩子生下来,连块像样的布都没有,只能用破衣服包着,没奶水,就跟着她喝冷粥。 她给这个在血泊里出生的儿子取名叫李铁城,寓意就是希望他能像铁一样坚强地活下去,并且记住父亲是怎么死的。这是一种什么样的母亲?她心里装的,早就不只是自己的悲欢了。 1936年,组织上把她营救了出来。她把四岁的儿子托付给一户工友,自己再次隐姓埋名,像一滴水汇入大海,继续寻找组织。直到1940年,她才终于归队,担任淮海区妇女救国筹委会主任。 这时候的她,好像已经没有了个人的情绪。她的脑子里只有一件事:前线需要什么,我们就做什么。战士们缺粮食,她就发动妇女开荒种地;冬天没棉衣,她就带着妇女们没日没夜地赶制,手指头磨破了,用针挑掉血泡继续缝。1948年淮海战役,她已经是华中支前司令部的副政委,负责整个后勤。押送物资的车在路上坏了,她二话不说,自己蹲下去带着民夫一起修。在她这,没有“不可能”,只有“怎么办”。 她的第二任丈夫李干成后来说,他们的婚礼就一碗面,因为吕继英告诉他:“革命没有时间谈情说爱。”她就是这么一个把所有力气都用在“干事”上的人。 新中国成立后,战场上的硝烟散了,但吕继英的战斗还没完。她去推广《新婚姻法》,鼓励自由恋爱。遇到冥顽不灵的家庭搞包办婚姻、买卖婚姻,她直接带人上门“抢人”,连续几天登门做工作,硬是把一个个女孩从旧礼教的泥潭里拽了出来,送她们去上学。她那套“铁腕”手段,在当时救了很多姑娘的一生。 后来,她调到上海,担任普陀区教育局局长。她始终觉得,教育,才是让女性真正站起来的根本。她不爱坐办公室,天天往学校跑,挨家挨户去劝家长送女儿上学。有家长说女孩读书没用,她就把自己的经历掏出来讲:“我坐过牢,缝过衣,就是因为识字,才没被关一辈子。” 她对自己的子女也一样,从不讲大道理,就一条:不做事,不谈理。行动永远比语言重要。 2000年,90岁的吕继英静静地走了。她没留下什么自传,遗愿也简单:不立碑,不发讣告,骨灰撒回苏北老家的河里。她好像就是想把自己活过的痕迹,抹得干干净净。