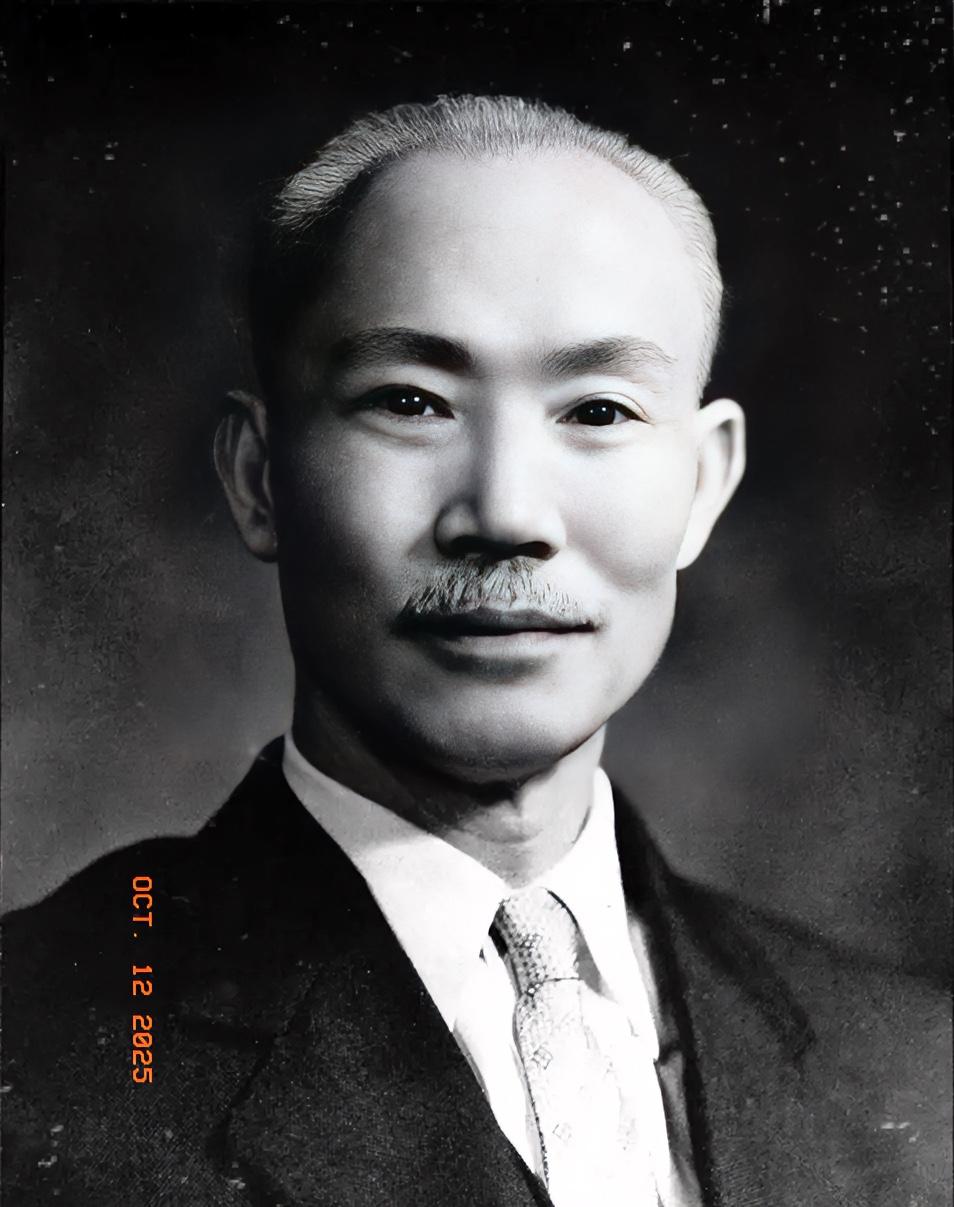

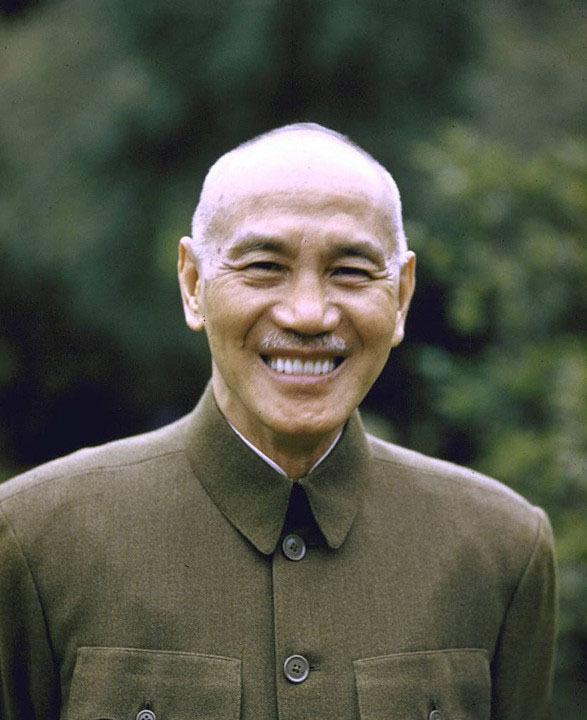

抗战女记者黄君珏:遭遇日军围剿被迫跳崖殉国 在中国的抗战史里,我们经常会看到“八路军”“根据地”“扫荡”这些字眼,但很少有人真正把视线投向那些在枪炮声中拿笔、写稿的人。报纸、情报、新闻,这些在战火中看似“不起眼”的东西,实际上决定了敌我之间信息的传递、舆论的方向。黄君珏,就是这样一个“写字的人”。 她1912年出生在湖南湘潭的一个旧官僚家庭。按理说,以她的出身,可能走的路应该是安稳、循规蹈矩的。但她15岁就走出了家门,投身到长沙的学生运动里。那可是上世纪二十年代,一个女孩敢在街头喊口号、参加游行,已经不是一般的勇气了。后来,她考进复旦大学经济系,1930年正式加入中国共产党。说白了,她的成长轨迹,已经完全和“安稳”没有关系了。 如果没有抗战,她可能会是一个写文章、做社会运动的知识女性;但抗战让她变成了战地记者。1939年,她和丈夫王默馨一起到太行山根据地,进入了华北《新华日报》社。她不是那种“纸上谈兵”的人,既懂新闻,又能处理复杂事务,做了秘书主任。说句实在话,在那样的环境里,既要有政治判断,又要有生活智慧,能当上这个位置,说明她的能力得到了组织和同事的完全认可。 1942年5月,是太行根据地最危险的时刻。日军发起所谓“铁壁合围”,三万多兵力,加上飞机轰炸,想一口气把八路军总部、党报社、机关干部全都消灭。你可以想象那种压迫感:一昼夜75公里的行军速度,直接把包围圈缩到25公里。别说当时的通讯条件了,就算放在今天,这样的围剿规模也足够让人窒息。 在这样的环境下,《新华日报》社社长何云决定让各部门分散突围。黄君珏把自己3岁的儿子托付给老乡,然后带着几位女同志上路。这个细节特别让我动容。一个母亲在那种情况下把孩子交出去,心里该有多清楚地意识到“自己可能回不来了”。她当时才三十岁,孩子才刚刚学会说话。 突围过程中,何云社长牺牲,王默馨重伤,整个报社几乎是用生命在支撑。6月2日,黄君珏和十几位女同志被困在黎城的道士帽山。山势险峻,顶上有个石洞,能藏身,但也容易被围。果然,100多个日伪军很快追了上来。 从这里开始,故事进入了最残酷的部分。黄君珏带领大家坚守,从早到晚,整整一天。她开枪打退敌人,把他们拖住,甚至在敌人放火的时候,她再次冲出洞口,用身体去吸引火力。其实,战争中的很多“英雄壮举”往往都是极端环境下的最后抉择——不是她不知道可能会死,而是她更清楚,自己必须把敌人拖住,给别人留一线生机。 天黑了,子弹没了,火越来越旺。这个时候,她做出了最后的决定。她告诉同志们,不能当俘虏,唯一的出路就是跳崖。然后,她理了理短发,整了整军装,把手枪砸断扔掉,纵身跳下了悬崖。 我很难用简单的语言去形容这种场景。没有煽情,没有悲壮的“背景音乐”,就是一个人,在火光、在枪声、在血流不止的身体里,完成了对自己的最后要求。她说的是“宁死也绝不能当俘虏”,但在我看来,那不仅仅是抗争的姿态,更是一种自我选择——我不能把尊严留给敌人。 1942年“九一八”纪念日,八路军总部和边区政府为她修建了陵墓。她的名字,和另外五十多位烈士一起,刻在纪念碑上。重庆的《新华日报》还专门刊登悼念文章,称她是“新中国的女性”。 很多人可能会问:她只是一个报社的秘书主任,为什么日军要花那么大力气围剿?其实答案很简单——新闻和舆论,在那个年代就是武器。《新华日报》不仅仅是报道,更是动员,更是根据地的声音。一个有经验、有威望的新闻干部,比一支部队损失几个班的战斗力,意义还要重大。敌人想消灭的,不只是人,而是“话语权”。 她的丈夫王默馨后来带着儿子活了下来,把孩子改名为“黄继佑”,意思是要继承母亲的志向。这个细节让我想起很多抗战遗孤,他们的人生被战争彻底改变。对于一个孩子来说,他的记忆里可能只剩下“母亲走了”,而没有办法亲眼见证她是怎么死的。但等他长大,知道母亲是这样一个人时,心里那份重量,应该会伴随一生。