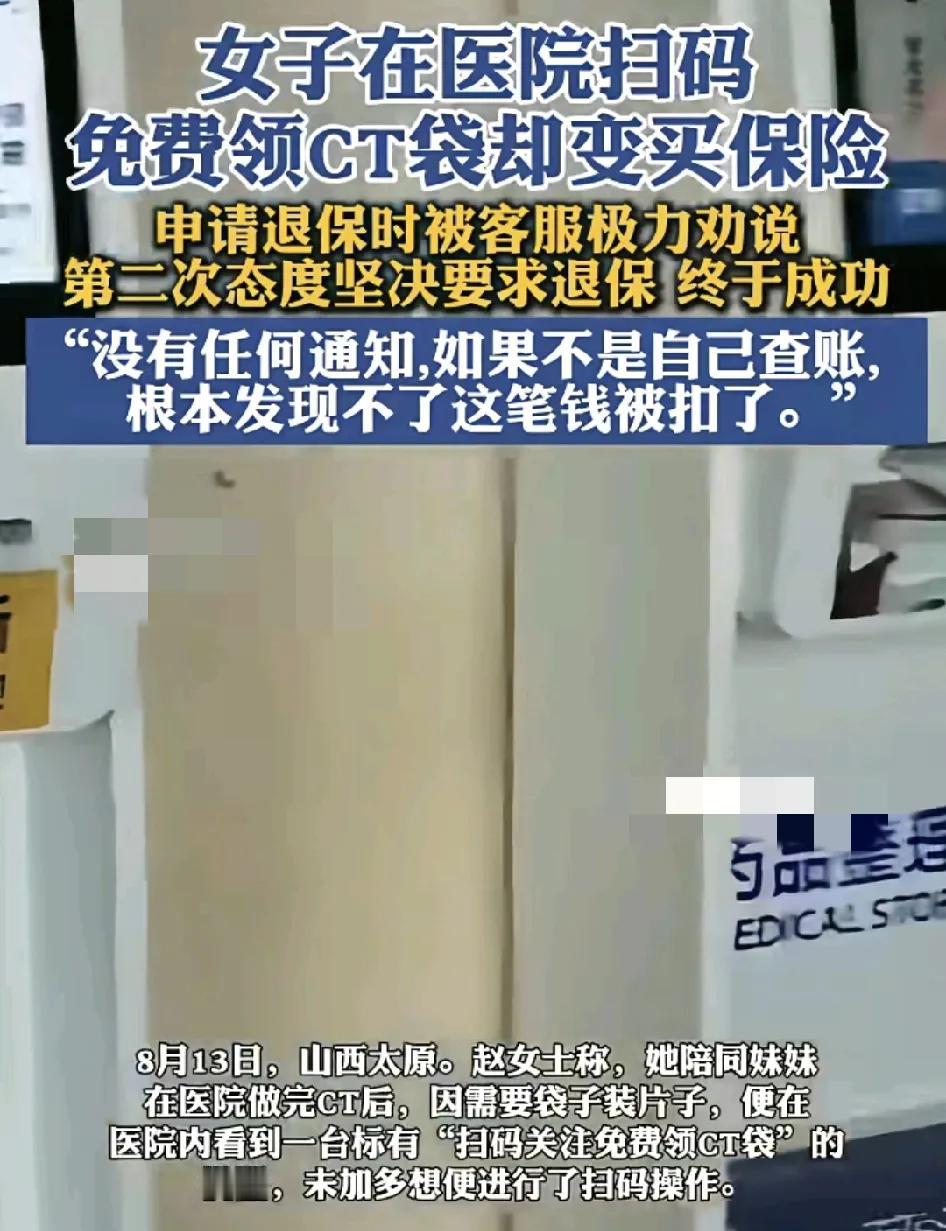

[月亮]“脸都不要了!”山西太原,一女子陪同妹妹到医院做CT检查,做完CT检查,因为需要袋子来装片子,用旁边扫码免费领取袋子的机器,领取了一张,可万万没想到,女子回家查账时发现自己购买了一份保险,这是在在自己不知情的情况下购买了的,且这份保险只是首月优惠!于是立刻找客服,客服却极力劝说不要退保,最后还是女子连续两次坚决要求才成功! 信源:南昌晚报——女子在医院扫码免费领CT袋却变成买保险,医院回应:保险广告会植入,不小心点错会扣费 一笔29.5元的扣款,收款方是一家保险公司。当事人翻遍记忆也想不起何时买过这份保险。直到几天后,才猛然将这笔账与医院里那台“免费领袋子”的机器联系起来。 这种“意外开通”并非是危言耸听,反而是山西太原赵女士的真实经历。她在陪妹妹去医院做CT检查时,为了方便拿片子,扫了机器上的码。三天后,她的支付宝账单里就多了一笔来自“众安保险”的29.5元支出。 这并非意外,而是一场精心设计的局,这些遍布全国2000多家医院的取袋机,精准拿捏了人们在医院焦急、警惕性低下的心理状态。它们用“免费”作为诱饵,将真正的目的隐藏在操作流程的细节里。 当人站在机器前,理所当然地会被写着“免费取袋体验保障”的黄色按钮吸引走全部的注意力,而真正可以“舍弃保障”的免费领取袋子的选项,却被设计成一行毫不起眼的蓝色小字,藏在角落里。 在匆忙和焦虑中,绝大多数人会下意识地点击那个最显眼的按钮。接下来就是扫码、关注公众号、点击一连串看似无害的选项。等你拿到那个印着保险公司标志的袋子时,一份按月自动续费的保险合同已经悄然生效。 更隐蔽的是,首月往往是“免费”的,而真正的扣款会在下个月突然发生,没有任何短信或应用通知。很多人直到几个月后偶然查账,才发现自己一直在为这个当初免费的袋子付费。 这种专坑人的生意能如此张扬离不开医院的默许。医院本是提供医疗服务的公共场所,却为这些商业机器敞开了大门。一些医院以“便民”为名引进设备,却对上面的广告内容和商业陷阱疏于监管。 问题被曝光后,有的医院工作人员承认广告“有点干扰”,有的则开始“甩锅”,声称早已要求下架投保页面,但机器运营商执行有延迟。这种管理上的缺位,让本该纯粹的救死扶伤之地,沦为了商业逐利的灰色地带。 一旦掉入陷阱,想脱身也绝非易事。商家采用的是“进易退难”的策略。就在赵女士联系客服要求退款,他们会先极力劝说保留这份“优质”的保险。即便你态度坚决,取消自动续费的流程也被设计得极其繁琐,需要在层层叠叠的菜单里费力寻找。 许多消费者为了追回区区几十块钱,需要耗费大量的时间和精力,其隐性成本远超金钱本身。或许这种高昂的维权成本,恰恰是商家有恃无恐的底气所在。 当然,在受害者中,那些信息辨识能力较弱的中老年人首当其冲。上海第四人民医院2023年收到的误投保反馈里,六成是50岁以上的中老年人。放眼全国,因各类“免费陷阱”引发的消费纠纷中,老年人占比也高达40%。 这一个普遍的社会问题,从扫码领鸡蛋被诱导下载恶意应用,到使用共享充电宝被植入木马,利用“免费”作为幌子的消费陷阱层出不穷。仅2024年,全国因此类问题引发的消费纠纷就超过10万起,金额超过5亿元。 要解决这个问题,需要多方合力。医院必须承担起“守门人”的责任,严格审核入院的商业合作。监管部门则需要对“默认勾选”、“自动续费”这类侵权行为亮出利齿,加大处罚力度。而我们每个人也都该对所谓的“免费午餐”多一份警惕。 毕竟,守护每一个29.5元背后的知情权和选择权,就是在守护我们社会公共空间最基本的信任与安宁。