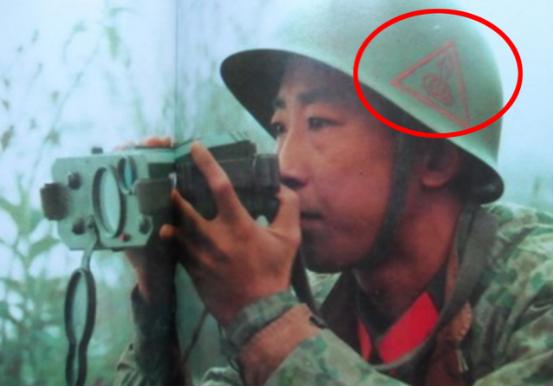

1984年,刚上战场的徐小丹,仅凭一条不起眼的线索,竟直接分析出越军炮兵阵地所藏的位置,不久,我军炮兵便轰炸这个地方。 “地形限制了他们,但也欺骗了他们。越军不会按教科书布阵。”徐小丹推了推眼镜,信誓旦旦地说道。指尖重重落在军用地图上一处毫不起眼的谷地,继续说道“他们的炮阵地,就在七公里外,班南河南岸。” 作战帐篷内骤然寂静。几名经验丰富的老侦察兵皱起眉头。有人忍不住反驳:“这不符合炮兵部署原则,105榴的最大射程虽然够,但这个距离精度会大幅下降,而且那里地形复杂,补给非常困难。” 徐小丹转过身,目光扫过众人,语气平静却带着不容置疑的力量:“正因为在众人眼中那处绝无可能,它反而成了最大的可能所在。毕竟战争,本质上也是一场心理的博弈。” 这是1984年6月,老山前线那拉口域。我军阵地连日遭受越军炮火精准袭击,伤亡不断增加。上级命令必须尽快拔掉这根毒刺。然而,越军炮兵十分狡诈,他们运用“打一枪换一个地方”的游击策略,让常规的侦察方法一次次无功而返。 徐小丹,一位从炮兵学院毕业没多久的年轻参谋,手头上线索寥寥。仅有的那一丝线索,还是战友拼着性命才换来的,而且还相当模糊。敌人所使用的火炮,大概率是美制榴弹炮。 这一判断背后,是一场极其冷静的逻辑演绎与军事地理学的精准应用。他整个人几乎贴在了地图上,在细致分析时,他把美制105榴弹炮在各种理论设定下的射程数据调取出来,又综合考虑了不同装药情况下炮弹所呈现出的独特弹道轨迹。 与此同时,他也没忽略老山当地那别具一格的喀斯特地貌特点,将这些因素一一整合进自己的思考当中。他发现,常规预设阵地区域山高坡陡,根本不适合展开一个炮兵连。反而是在更纵深的班南河河谷一带,存在几片难得的平坦河滩,且周边有密林遮蔽,便于伪装和水源获取。 尽管距离远,但通过加大射角,炮弹依然能够覆盖我军前沿阵地。这是一个典型的反常规、反思维惯性的部署选择。 “敌人比我们更熟悉这里的一草一木。他们不会放弃地形带来的天然优势,更会利用我们认为的‘劣势’来设下陷阱。”徐小丹在向指挥所汇报时这样分析。 徐小丹的自信并非空穴来风,而是源于对大量战场信息的交叉比对和严谨的军事工程计算。每一个坐标的推定,都伴随着射表、等高线和方位角的反复核算。 夜幕降临,徐小丹带领侦察小组潜入前沿潜伏点。他们一动不动,所有感官都聚焦于那片漆黑的河谷。时间一分一秒过去,就在黎明前最黑暗的时刻,一道转瞬即逝的橘红色闪光撕裂了夜幕,紧接着是沉闷的轰响。 “找到了”徐小丹心脏猛地一抽,但他立刻压制住激动,用炮队镜死死锁定了闪光位置,冷静地报出参数。 几分钟后,我军早已严阵以待的炮兵群发出了怒吼。成群的火箭弹和榴弹划破天际,如同精准的手术刀,对目标区域进行了毁灭性的覆盖射击。战后证实,此次反击彻底摧毁越军一个105榴弹炮连,歼敌数十人,一举扭转了该方向的被动局面。 徐小丹的故事告诉我们,真正的强大,源于在混乱中寻找秩序的智慧,在逆境中依然坚守的专业精神,以及敢于打破常规的非凡勇气。 文|何夕 编辑|南风意史