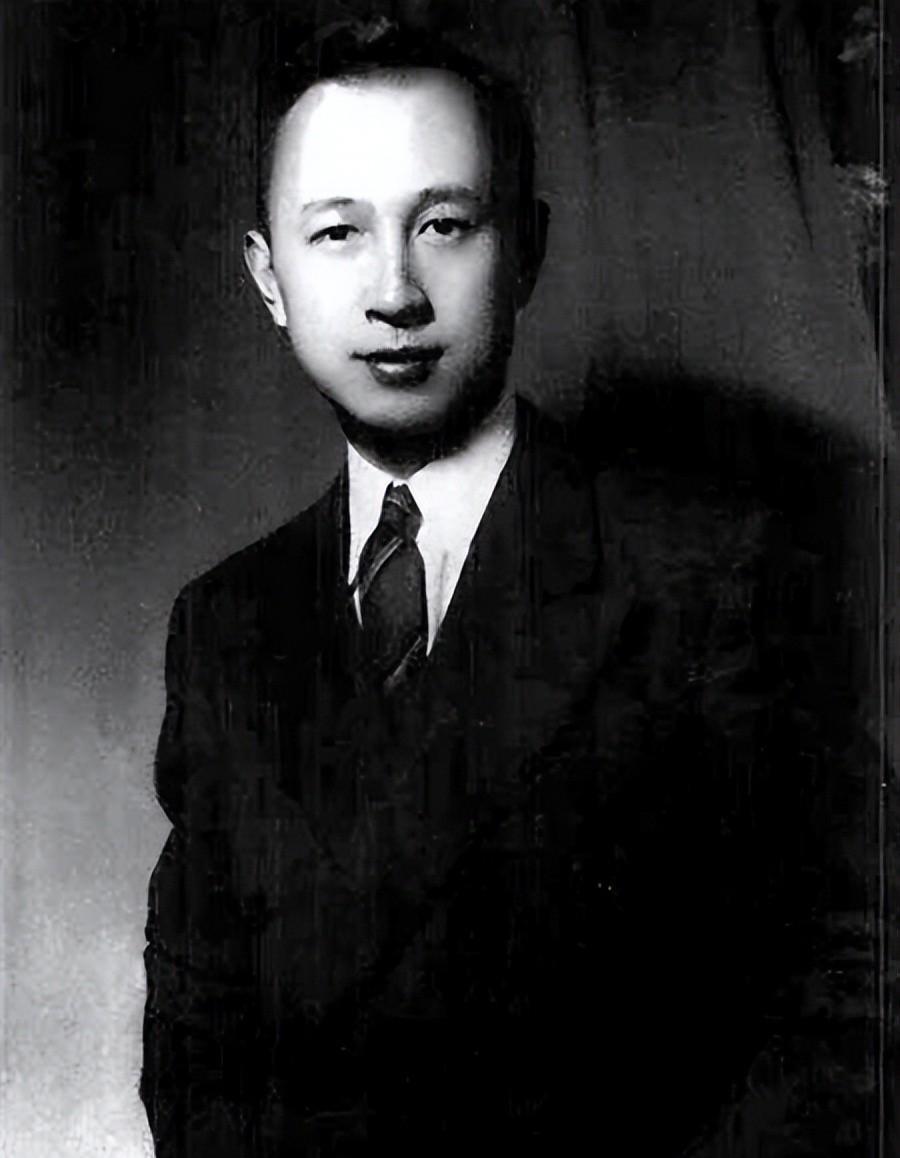

钱学森的妻子蒋英,外成就学生李双江,内成就丈夫,活成一代传奇 1958年10月8日的北京机场秋风劲烈,欢迎队伍里却不见半点寒意。机舱门打开,钱学森走下舷梯,身旁那位神情淡定的女高音,正是39岁的蒋英。人们把鲜花递给这位“导弹之父”的妻子,她却把目光投向远处的新中国天空,仿佛那才是她真正的舞台。 蒋英出生于1919年3月,是蒋百里与郑毓秀的第三个女儿。父亲常年在外讲学,难得的相聚时光里,他总爱听女儿哼唱民谣。看出孩子的天赋,他狠心卖掉一只心爱的名表,换回一架黑色立式钢琴。琴声成了小院里最亮的灯,八岁的蒋英在琴凳上一坐就是整晚,邻居打趣道:“这丫头嗓子比钟表还准。” 1935年春,钱学森赴美前夕,蒋家到上海码头送行。临别时,16岁的蒋英弹奏莫扎特《小夜曲》,清亮的高音穿过江面。钱学森默默记住了这一刻。“英子,等我学成回来。”一句轻轻的承诺,只有两人听见。 同年秋,蒋英随父母辗转柏林。欧洲的歌剧院让她如鱼得水,德语咬字、意大利花腔,她都学得飞快。可战争阴影快速逼近,空袭警报一响,师生们抱着谱子往地下室跑。最紧张的夜,她靠着琴凳睡着,醒来继续练声。有人问她怕不怕,她回答:“声音是带不走的行李,炸弹抢不走。” 1943年,瑞士蒙特勒国际音乐节。评委把女高音组第一名交到那位东方姑娘手中,全场鼓掌足足持续三分钟。那一年,她的名字首次出现在欧美主流音乐报纸的头版。只是掌声尚未散尽,她便接到父亲病危的电报。回国奔丧途中,船被迫在印度洋绕行,她在甲板上独唱悼歌,海风把声音吹散,也把悲痛吹远。 1947年,她结束欧洲巡演到上海探亲,刚下船便见到久别十年的钱学森。他不再是当初的理工科少年,而是麻省理工学院的年轻教授。寒暄不过几句,钱学森压低声音:“英子,跟我去美国吧。”短短一句话,埋藏多年的牵挂呼之欲出。一个月后,两人在上海虹桥教堂登记,钢琴与火箭就此结盟。 婚后的生活并非浪漫乐章。1950年,美方以“国家安全”为由限制钱学森离境,软禁令像枷锁扣在两口子身上。蒋英奔走在律师、议员和学术界之间,口袋里揣着那张中国外交部来电,她对美方官员只说一句:“他属于科学,不属于囚笼。”事后统计,两年里她写了近百封信、跑了二十多趟听证会。1955年9月17日,“卡尔玛克斯号”客轮驶向香港,甲板上,夫妻俩并肩站立,灯塔远去,太平洋开始显得宽阔。 归国后,钱学森进入国防科研核心岗位,日夜与数学模型较劲;蒋英则谢绝了国内多家歌剧院的邀约,选择留在中央音乐学院教授声乐。她说服校方拆掉一面储物墙,改成“小剧场”,学生们戏称那是“蒋英实验室”。排练时,她不允许随意涂改民族旋律,也不允许盲目模仿西洋唱腔。“拿来主义可以,但要消化。”一句话点醒不少青年。 1960年代的李双江正因嗓音缺乏穿透力犯愁。一次课堂上,他被蒋英叫到钢琴旁。“腹腔不给力,高音就像漏气。”短短十个字,让这位青年豁然开朗。蒋英继续示范气息控制,前后不过三分钟,却成了李双江日后名扬歌坛的转折点。十年后,这位学生凭《我爱五指山,我爱万泉河》红遍大江南北,但提起恩师只说三个字:“她懂我。” 蒋英的教学可不止课堂。外地来京的学生住不起宿舍,她腾出自家半间书房;女生排练晚归,她亲自送到校门口;男生冬天打练声太冷,她拿出家里仅有的一台火炉。有人劝她悠着点,她回答:“音乐是贵,但不能贵在门票,更不能贵在学费。” 在家里,她又是另一番模样。夜深人静,钱学森推敲推力计算,蒋英悄悄递上一杯温水;有时公式难解,她拿出学生时代的德语教材,把德文论文一句句译成中文递到丈夫手里。钱学森调侃:“你是我的第一台翻译机。”同僚们常说,钱学森的思想可以上天,但离不开屋里那盏不灭的台灯,而那盏灯的守护者就是蒋英。 1990年代后,蒋英声音渐渐沙哑,她把最后一届研究生送上舞台,便默默退居二线。学生常来探望,她总把自己埋在一堆旧唱片里,讲起德国老师如何用一枚硬币训练气息,讲起延安时期的秧歌队如何把民歌唱进山谷。房间不大,历史却在空气里回旋。 2012年11月4日,93岁的蒋英走完传奇一生。按照遗愿,没有追悼会,只放一张她年轻时的演出海报:女高音昂首,黑衣裙简单却挺拔。海报下方写着一行小字:“此生不负音符。” 在很多人口中,她是“钱学森夫人”“李双江恩师”,甚至是“军事家蒋百里的女儿”。事实上,她更看重自己的名字。音乐家、教育家、救夫者,这些标签叠加起来,拼凑出一条少有人走的路——外成就学生,内成就丈夫,同时也成就了独立而坚韧的蒋英。