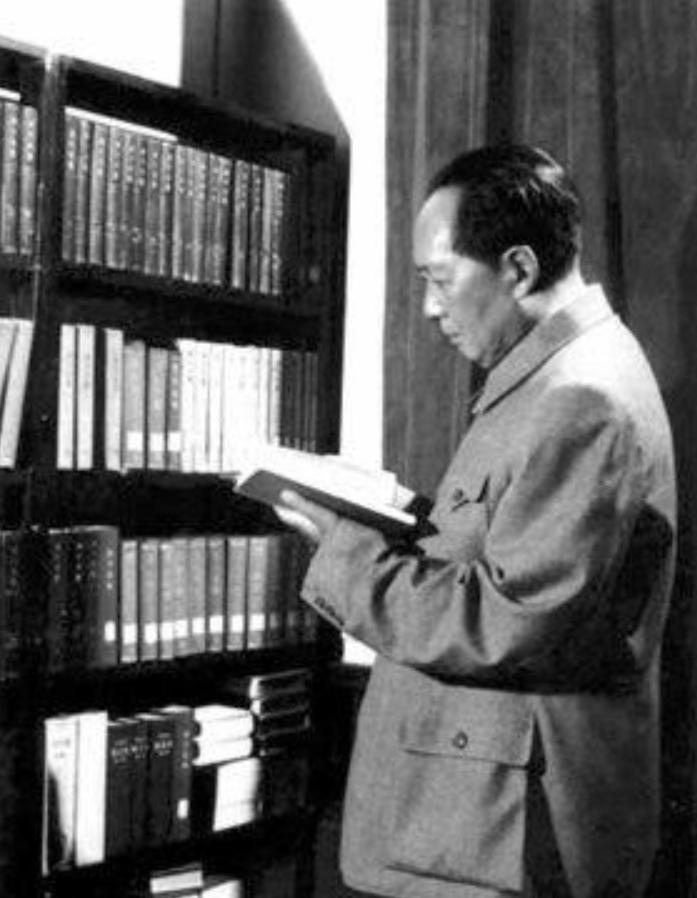

毛主席是如何点评李隆基的? 毛主席曾指出,“唐明皇不会做皇帝,前半辈会做,后半辈不会做。”这一简洁而犀利的评价,精准地概括了李隆基跌宕起伏的帝王生涯。 李隆基即位初期,大唐刚刚经历了一系列动荡,武则天称帝、韦后乱政,朝堂上下乌烟瘴气,社会矛盾也在暗中滋生。但年轻的李隆基展现出了非凡的政治才能与果敢的决断力。他联合太平公主发动“唐隆政变”,一举诛杀韦后集团,而后又通过“先天政变”赐死太平公主,彻底将朝政大权收归己有,为施展自己的政治抱负扫清了障碍。 在治国理政上,即位前期的李隆基堪称明君典范。他深知人才对于国家治理的重要性,眼光独到地选拔了姚崇、宋璟等一批贤能之士担任宰相。姚崇提出“十事要说”,内容涵盖了勿贪边功、广开言路、奖励正直大臣、勿使皇族专权、勿使宦官专权等关键要点,李隆基一一应允并积极践行。 在姚崇的辅佐下,朝廷贬逐功臣、杜绝斜封官、整治外戚,大唐的政治生态逐渐清朗。宋璟继任后,延续了姚崇时期的良好制度,他为人耿直、讲原则,直言上谏,对自己亲属要求严格,绝不徇私枉法。在他们的共同努力下,社会安定,生产蓬勃发展,经济呈现出一片繁荣景象,大唐迈入了全盛时期——开元盛世。 毛主席虽未明确赞扬李隆基这一时期的作为,但从其对历史发展脉络的关注与理解来看,这样的盛世局面必然是得到了他的认可。在毛主席的历史观中,国家的繁荣昌盛、百姓的安居乐业是评判帝王政绩的重要标准,李隆基前期做到了这一点,自然当得起“会做皇帝”的评价。 在文化艺术领域,李隆基也有着浓厚的兴趣与卓越的贡献。他大力支持文学艺术创作,推动诗歌、绘画、音乐等艺术形式蓬勃发展。他本人通音律,创作了《霓裳羽衣曲》等经典作品。 毛主席在与音乐工作者的谈话中提到,“他是懂艺术的,他是导演,也会打鼓,但是没有把东西传下来。”这既肯定了李隆基在艺术方面的造诣,也流露出一丝遗憾。在那个时代,艺术传承或许受到诸多条件限制,未能将李隆基的艺术精髓完整留存,这不得不说是文化史上的损失。 然而,盛极必衰似乎是历史的铁律,李隆基也未能幸免。进入统治后期,他逐渐迷失自我,开始怠慢朝政。毛主席所说的“后半辈不会做”,便是对这一时期李隆基的批判。他宠爱杨贵妃,为博美人欢心,不惜耗费大量人力物力。“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,便是他沉溺于个人享乐的真实写照。 与此同时,他重用李林甫、杨国忠等奸臣。李林甫口蜜腹剑,为巩固自身权势,排斥异己,打压朝中正直之士,使得朝堂之上乌烟瘴气,政治愈发腐败;杨国忠与安禄山争权夺利,进一步激化了统治集团内部矛盾。更致命的是,李隆基对安禄山等塞外民族过度信任,赋予其重权,试图以此稳定边疆,却没想到养虎为患,最终导致长达八年的安史之乱爆发。这场叛乱如同一把重锤,狠狠砸向繁荣的大唐,使农业生产遭受极大破坏,百姓流离失所,曾经辉煌无比的大唐盛世急转直下,从此走向衰落。 在毛主席看来,一个统治者若不能始终保持清醒,被个人私欲蒙蔽双眼,任由政治腐败、社会矛盾激化,就是严重的失职。李隆基后期的所作所为,无疑是亲手将自己缔造的盛世推向了深渊,辜负了百姓的期望,也背离了一个优秀统治者应有的责任与担当。 毛主席对李隆基的评价,为我们全面认识这位帝王提供了深刻视角。李隆基的一生,有过辉煌的开篇,却以悲剧结尾,让人唏嘘不已。他的经历也警示着后人,无论是治国理政还是个人发展,都应始终保持清醒,坚守初心,切不可被一时的成功与享乐冲昏头脑,唯有如此,才能避免重蹈历史的覆辙。 参考:毛泽东读《新唐书·韩休传》批语(见《毛泽东读文史古籍批语集》)