1953年,志愿军师长王扶之负伤回国探亲,偶遇一赶车老丈,便搭车回家,两人一路相

浅笑对风吟

2025-08-25 01:43:09

1953年,志愿军师长王扶之负伤回国探亲,偶遇一赶车老丈,便搭车回家,两人一路相谈甚欢,可谁料分别时,老丈询问道:“我儿王硕,12岁就参了军,你能帮我打听一下吗?”王扶之听完浑身一颤,哭喊道:“爹,我就是王硕呀!

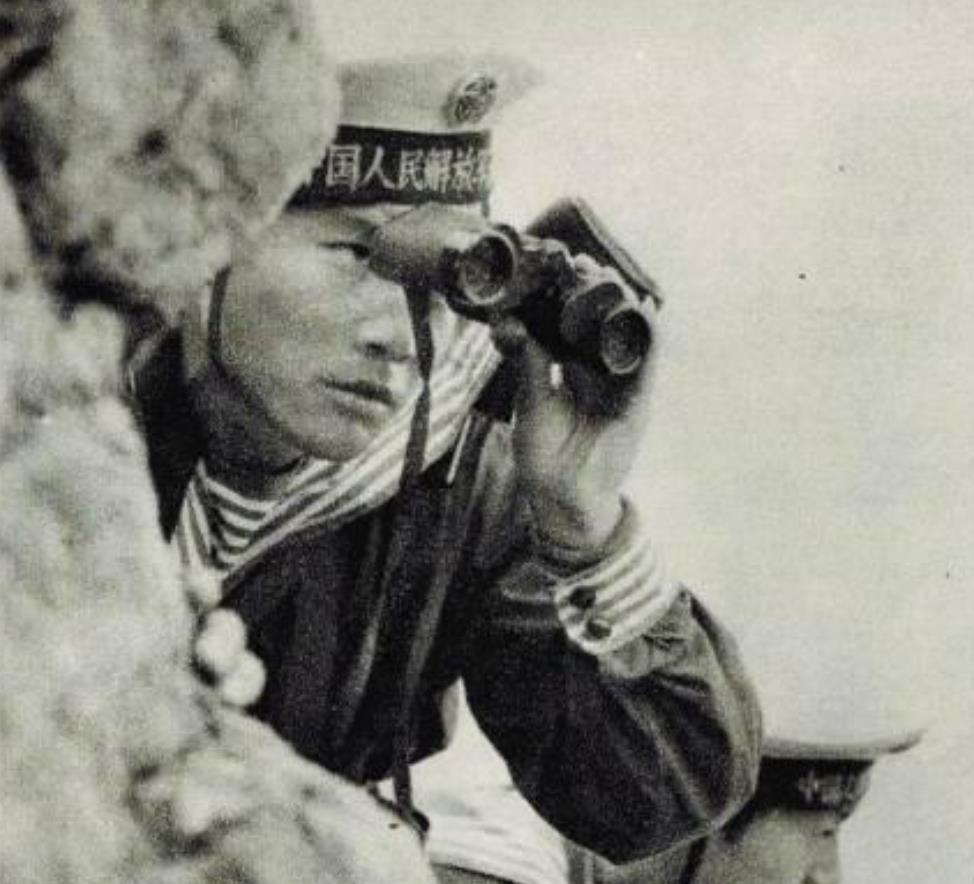

王扶之,1923年9月24日出生在陕西子洲县一个贫农家里。家里穷得叮当响,五岁那年母亲就去世了,留下他和父亲相依为命。为了糊口,父亲带着他迁到延安一带,靠给地主放牛过日子。1935年7月,12岁的王扶之被红军的英勇事迹打动,撒了个谎报大年龄,加入了红26军少共青年营。从此,他紧握红缨枪,唱着革命歌曲,踏上了军旅路。

刚入伍,他被编入75师223团当通信员。那时候条件苦,装备差,但他干劲十足。1935年10月,劳山战斗中,他跟着部队埋伏在山林里,趁夜色摸向敌人阵地。第一次缴枪,他就用梭镖逼降了一个敌兵,拿到了人生第一把步枪。1936年,他进了军团部测绘训练班,学得不错,还入了党。抗日战争一打响,他被调到八路军115师344旅687团当测绘股长,后来又去了新四军第三师,参加过平型关、两淮等不少硬仗,跑遍了七个省。

到了解放战争,王扶之跟着东北民主联军打四平、锦州、平津这些大仗。1948年辽沈战役,他带队突袭敌人据点,顶着炮火指挥部队挖战壕,一步步往前推进,最后帮着拿下锦州,立了大功。到1949年,他已经15年没回过家了。投身革命,忙得连封家信都没写过,家乡和亲人早成了心里模糊的影子。

1953年5月,王扶之从抗美援朝战场回来。那之前,他在39军115师343团当团长,带着队伍在前线拼命。1952年8月2日,他指挥攻打一个无名高地时,碰上美军轰炸,防空洞塌了,他和两个战友被埋在地下38小时。救援的工兵发现洞口飞出两只苍蝇,顺着痕迹挖,终于把他们救出来。他醒来时满身土,耳朵嗡嗡响,后被送去医院养了几个月。伤没好透,他就又上了战场,一直打到胜利回国。

回国探亲,王扶之先坐火车到延安,又换卡车到县城。乡间路烂得没法走,卡车陷进泥里,他干脆背上行囊步行回家。走到半路,碰上一辆牛车,赶车的老丈看他穿军装,招呼他上来搭一段。两人聊着聊着,老丈叹口气说,儿子王硕12岁当兵,18年没音讯了,想托他打听。王扶之一听,手里的水壶差点掉地上,仔细一看老丈的脸,才认出那是自己爹。他一把抓住父亲,眼泪哗哗往下掉,喊了那声撕心裂肺的“爹,我就是王硕呀!”父子俩抱在一起,哭得牛车上的木板都湿了。

探亲后,王扶之继续在部队干。先是当了39军参谋长,后来升副军长。1955年,他被授了大校军衔,1964年又晋升少将。他跑遍山西、新疆这些地方搞国防建设,1980年当上乌鲁木齐军区副司令员。1988年,他拿了一级红星功勋荣誉章,算是对他一辈子打拼的肯定。晚年他住在东北大连,身体还硬朗,常跟老战友聚聚,聊聊过去战场上的事。1985年,他因病去世,活了66岁。

王扶之这辈子不容易,从陕北的放牛娃熬成开国少将,吃了多少苦,受了多少伤,外人看着光鲜,其实背后全是血汗。12岁参军,18年没回家,爹都认不出他了,可他从没后悔过。那个年代,像他这样的人多得是,扔下一切去打仗,为的就是让后人过上好日子。他跟父亲的重逢,成了他革命路上最暖心的一段回忆,也让人看到战争背后那些普通人的牵挂和眼泪。

0

阅读:8