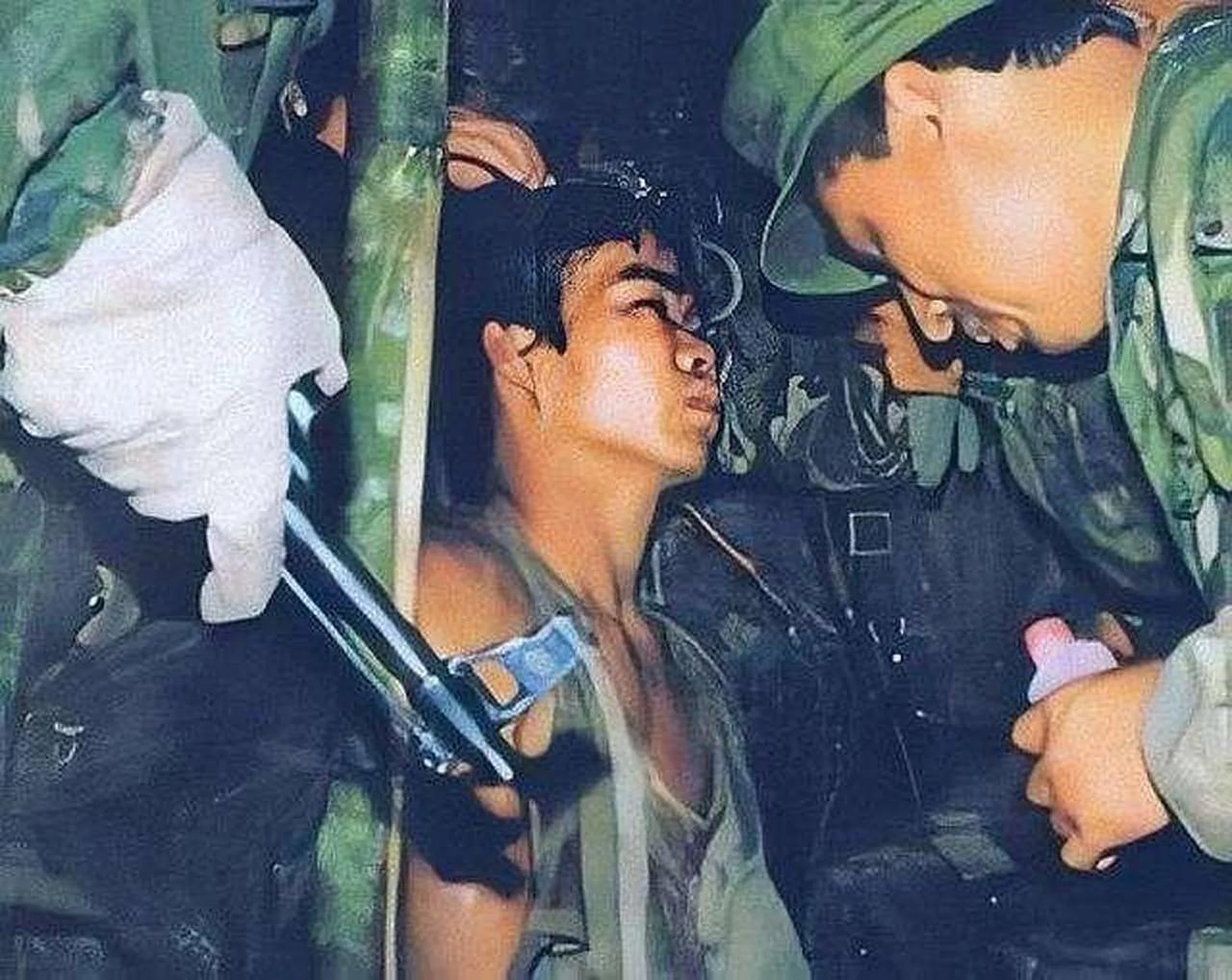

他在执行捕俘任务时,被敌人用一把匕首刺入后背,穿透胸膛。他带着贯穿身体的这把匕首,奔波十几公里,返回驻地。经过治疗,大难不死,并荣立一等战功,他就是老山侦察英雄孟宪伟。 信源:(手机凤凰网——被钢刀穿胸咬牙完成捕俘 中国侦察兵创造战场奇迹) 孟宪伟的胸前,一道伤疤横亘,似无情的利刃曾划破他的身体。这道伤疤不只是一段记忆,它讲述着一个非凡的故事。它首先记录了南疆战火中,钢铁意志如何与死亡拼搏的场景。 这不只是一道旧伤,它见证了绝境中的求生奇迹。多年之后,同样的伤疤又在齐鲁大地,诠释着平凡中的伟大,默默指引着他的人生。 那年上世纪八十年代,南疆老山前线,战事正酣。孟宪伟接受了捕俘任务,需要活捉一名敌军士兵获取情报,俗称“抓舌头”。 敌军阵地地形异常险恶,如同倒扣的铁锅,三面高地都设有火力点。孟宪伟和战友们潜伏在敌阵地小路旁的低洼草丛中。 时机出现,孟宪伟主动出击,冲上前抱住一名敌兵的双腿。就在他紧紧箍住敌兵的那一瞬间,一把匕首猛地刺入他的后背。 刀刃划破肋骨,发出的脆响清晰可闻。匕首刹那间贯穿他的胸膛,剧痛如潮水般汹涌袭来。他没有放手,反而死死控制住俘虏。 他和战友们合力,最终制服了那名体型高大的敌兵。此时,敌军已经察觉了异动,情况变得万分危急。 孟宪伟当即命令战友,带着俘虏迅速撤离。他选择留下,独自面对可能追来的敌人,掩护战友和俘虏的安全。 他投掷石块,成功引开了追兵的注意力,为战友争取了撤退的宝贵时间。当战友们回望时,他已经因失血过多倒地。 但他即便已然倒下,却依旧死死锁住俘虏的双腿。在那个生死关头,孟宪伟拒绝使用“光荣弹”结束生命。 那把匕首仍然插在他的胸口,锋利的刀尖距离心脏仅有一厘米。他拖着这具重伤的身体,开始奔袭归途。 十几公里的崎岖山路,他一路坚持。鲜血顺着匕首的血槽缓缓滴落,于地上留下一道长长的血印。 凭借着超乎常人想象的意志,他终得返回己方阵地。战友和军医看到他浑身是血,胸口插着匕首,无不震惊。 医生们认为他能活下来是个奇迹,这全凭他钢铁般的意志。那道伤疤,记录下了军人忠诚使命的绝对抉择。 经过近三个月的悉心治疗,孟宪伟奇迹般地康复。他因这次英勇事迹荣立一等功,部队决定破格提干。 组织也为他提供了优厚的安置条件,可以在大城市机关工作,拥有光明前途。那道伤疤为他换来了至高无上的荣誉。 然而,孟宪伟的选择出乎许多人的意料。他婉言谢绝了提干和所有的优厚待遇,决定退役,回到山东老家的小山村。 有人说他“傻”,放弃了大好机会。然而,在他看来,相较于那些英勇牺牲的战友,自己尚在人世已然是莫大的幸运。 他不认为荣誉只属于自己。他将那张一等功证书锁在抽屉里,任凭红绸渐渐褪色,从不拿战功说事。 孟宪伟心中始终系念着年迈的老父,盼望着能够归家尽孝。他说:“我是农民的儿子,该回去帮家里干点活了。” 他的选择并非一时冲动,而是源于对自身根源的深刻认知。那道伤疤,如同压舱石,让他看清了人生的真正航向。 他选择回归生命的本源,对家庭的责任和对土地的归属感。这份决定,让他避免了荣誉带来的浮华,守住了初心。 回到老家的孟宪伟,过上了面朝黄土背朝天的农民生活。这份平静,有时比部队训练更苦。 他每天在田地里种麦子,浇灌果树,双手长满了厚厚的老茧,取代了昔日战场上留下的伤痕。 他成了一名黝黑的庄稼汉,从不主动提及自己的赫赫战功。那道曾经血腥的伤疤,已经内化为一种无言的力量。 这种力量驱动着他在平凡岗位上,继续践行着军人的本色。它不再是疼痛记忆,而是一种坚守。 他在村里办起了“红色讲堂”,给孩子们讲述革命故事。他希望告诉孩子们:“要知道,哪些人才是真正该追的星。” 让那段历史和精神,通过新一代的眼睛,得以延续传承。这并不是炫耀,而是无私的奉献。 即使后来腿部受伤,他依然坚持去光荣院看望那些更老一辈的军人。在村里修水渠时,他带头跳入冰水,奋力挖淤泥。 这些行动,与他在战场上的奋不顾身一脉相承。他的英雄主义并未因脱下军装而褪色,只是转化了形态。 它扎根于乡土,影响着身边每一个人。孟宪伟的故事,向我们展示了英雄主义的两种面貌。 一种是在极限环境下迸发出的璀璨光芒,另一种则是在平凡生活中持之以恒的默默坚守。 他胸前那道伤疤,连接了这两种伟大。它定义了一种超越时代、回归本真的价值典范。 孟宪伟曾说:“当兵不后悔,回家不后悔,为国为家做点事,值了。”这道伤疤,永不褪色。