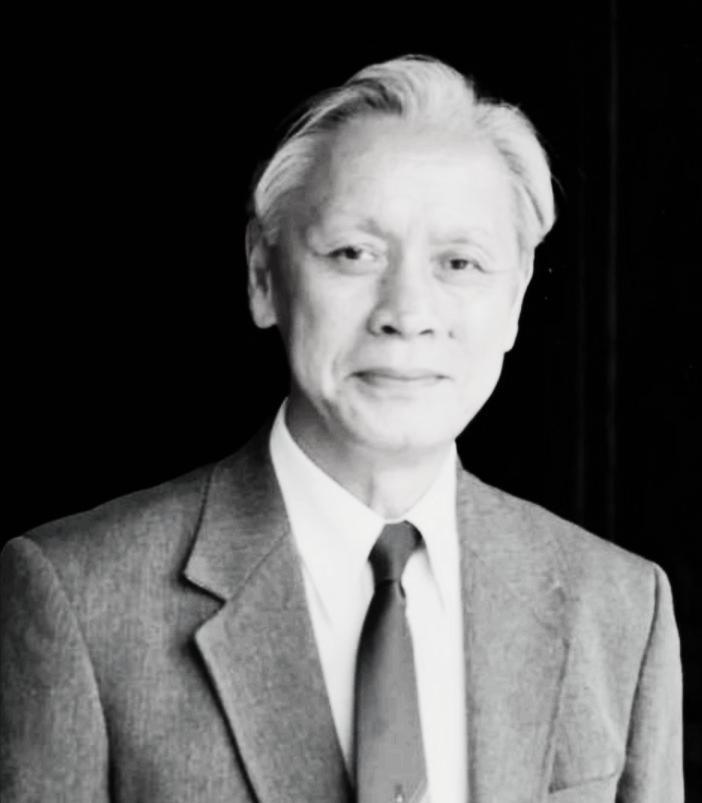

1959年,他瞒着妻子,偷偷把一管不明液体,灌进不满一岁的儿子嘴里,看着儿子对他笑。他却流着泪抱着儿子,心里默默的想,为了亿万婴儿的生命,爸只好对不起你了! 1950年代的夏天,南通的空气是压抑的。 闷热的夜晚,巷子里常能听见孩子的哭声。一个孩子昨天还跑得飞快,今天却突然跌倒,再也爬不起来。医生摇着头,父母抱着孩子哭得撕心裂肺。 小儿麻痹,就是这么来的,没有预兆,也不给人缓冲。 那一段时间,家家都像被抽走了骨头,街道空荡荡,孩子们被关在屋里,母亲一遍遍洗手,父亲守着门口,心里都清楚:防不住。 就是那几年,顾方舟回国了。 二十九岁,刚从苏联学成归来,戴着一副眼镜,看上去斯文斯文的。 可偏偏是他,撞上了这场传染病。 病房里,一个个孩子瘫软着躺着,他看得心里发酸,父母哀求着,医生也只能摇头。 那种眼神,落在顾方舟心上,一直压着。他自己说过,那一刻决定了他的一生。 美国有疫苗,可太贵了,一针就是普通工人几个月工资,要连打三针,别说老百姓,国家也负担不起。苏联也有,但只愿意给点皮毛,真正的关键资料一概不提。 说白了,这病中国只能自己扛。 顾方舟心里有数,唯一能走的,是活疫苗这条路。风险不小,可是成本低,能救成千上万的孩子。 1957年,他带着三十来个人南下云南,在昆明郊外找了个叫“花红洞”的地方。 那里是个山洞,冷飕飕的风从里头灌出来。 他们就在洞口搭了实验室,煤油灯点起来,光亮忽明忽暗,瓶瓶罐罐摆在木架上,猴子关在笼子里,尖叫声此起彼伏。 有人晚上饿得慌,偷偷摸摸去偷猴子的食物。 那时候,科研人员不是穿着白大褂在高档实验室里做实验,而是踩着黄土,眼睛盯着显微镜,身边摆着煤油灯,心里却只有一个念头:让孩子们再不要倒下。 1959年,第一批疫苗试制出来。 猴子实验成功了,可接下来,得有人吃。谁吃?所有人都沉默着,空气里能听见心跳。 顾方舟没多说,把瓶子拿起来,一口喝下去。 溶液苦得发涩,他皱了一下眉,然后安静坐下,让同事们开始做记录。 七天,大家紧张得连觉都睡不好,盯着他吃饭、走路、咳嗽。等到检查结果出来,一切正常,实验室里一片喊叫声,很多人掉眼泪。 可事情还没完。 脊灰主要折磨孩子,大人吃了没事,不代表孩子也能扛过去。 真正的难题来了——谁家的孩子来试?所有人低下头,不愿开口。 那是拿命去赌。 顾方舟转身,看了看自己家里刚满一岁的孩子。 这个小家伙正咿咿呀呀地玩布娃娃,什么都不知道。 他妻子在外头忙事,顾方舟心里翻江倒海,手却稳得出奇。他把孩子抱起来,拿出一管粉红色的溶液,灌进了小嘴里。 孩子愣了愣,咽下去,还对着他笑,顾方舟眼泪刷地掉下来,把孩子紧紧抱住。 那一个月,他几乎没合眼。 孩子一咳嗽,他就吓得魂飞魄散,连夜测体温,反复写记录。 后来有人回忆说,那是他最煎熬的日子。他也偷偷写过信,锁在抽屉里,交代妻子万一孩子出事,就带着孩子的照片远走。 可孩子最终没事,依旧活蹦乱跳,他才真正松一口气。 同事们知道后都沉默了。 他们被他的选择压住了心口,也被震住了。 慢慢地,有人带着自家孩子来试药,一个又一个小生命吞下了那颗苦涩的药水,没有意外发生。 大家哭着笑着,像是在见证一个奇迹。 可疫苗苦,孩子们不爱吃。 再加上保存麻烦,必须低温运输,在那个年代几乎是不可能的任务。 顾方舟脑子转得快,他想起把药裹上糖衣。药水变成了小小的糖丸,孩子们争着吃。糖衣一裹,不光味道好,保存期也延长了。 简简单单的一颗糖丸,把难题解决了。 1960年之后,糖丸大规模推广。 几百万、几千万的孩子排队吞下那一粒小小的糖。发病率很快下降,医院里少了哭声。1994年,中国出现最后一例本土病例。2000年,世界卫生组织宣布中国消灭了脊髓灰质炎。 七十四岁的顾方舟签下名字,手抖得厉害。 他用一辈子,等到了这一天。 人们喊他“糖丸爷爷”。在北京的纪念馆里,有一排排糖丸模型,孩子们盯着看,父母说,这是老科学家用命换来的。 2019年,他去世了,享年九十二岁。 很多老人拄着拐杖赶来,他们当年就是那批吃下糖丸的孩子。有人拿出泛黄的笔记本,上面还记着当年的体温数据。 这一生,他不是冷冰冰的科学家。他是会在深夜做噩梦的父亲,是会偷偷躲起来哭的丈夫,是在煤油灯下弯腰的研究者。 小儿麻痹从中国消失了,可那一个场景还留在很多人心里:顾方舟把粉红色的溶液灌进孩子嘴里,孩子咧嘴笑,他却抱着孩子哭。