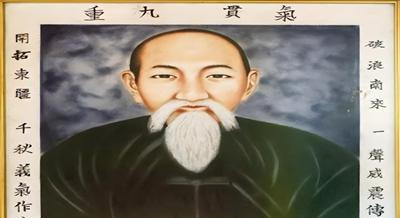

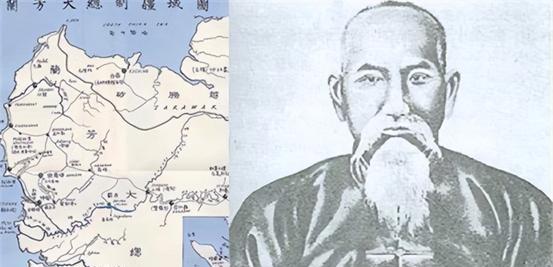

天地会逃亡海外建立亚洲首个共和国,比2个日本还大,至今说汉语 “1783年六月,山心矿场旁,一位汉人悄声说:‘罗大哥,荷兰人又来收税。’”简短的一句抱怨,道出了彼时婆罗洲西北角的紧张空气,也牵出了兰芳共和国那段被尘封多年的往事。 乾隆三十八年,罗芳伯离开梅县。科举无望,地方官府又频频盘剥,他和数十名同乡搭上一艘旧帆船,顺潮汐穿越南海。婆罗洲在当时的华人眼中是“金银之岛”,可他们上岸后才发现,这里瘴疠横行、红泥没膝,真正动手掘金的人寥寥。荷兰殖民者忙着算账,不愿亲入丛林,于是把苦差事甩给华工;土著首领要保护部族,又缺少火器,一旦与殖民者起冲突常常吃亏。三方势力在矿坑与雨林中犬牙交错,冲突随时可能爆发。 罗芳伯先靠教书糊口。识字、会武、胆子大,这三张牌让他在混乱的坤甸站稳脚跟。村里人缺粮,他带队开荒;矿区匪患严重,他借天地会“结义”方式,把散兵游勇拉进“兰芳会”。有人说,早期兰芳会的暗号、入会仪式,与粤东天地会别无二致,称呼“大哥”更是一脉相承。只不过目标已从“反清复明”变成了“保命谋生”。 矿砂真能生黄金。山心矿开出第一批砂金后,新来的华工越来越多,居然自发给罗芳伯送去一面绣着“采金公司”的旗子。旗面虽土,却是民心所向。两年后,荷兰人提高矿税,罗芳伯干脆联合邻近苏丹发动反击,一举端掉盘踞多年的匪寨万诸居。声势起来,华、土两族二十余万人推选罗芳伯为“总长”,这就给兰芳共和国奠定了雏形。 1777年,兰芳元年纪元启用,首都定在东万律。形式上是共和国:议事厅用闽南围屋改建,九席民选长老轮流主持政务;军队称“义勇”,内部仍按天地会“堂口”编制,但受议事厅节制;财政上抽矿税,折合银元存入公库;教育方面推广私塾,读《三字经》也学马来语。不少学者后来评价,这是“中国式宗族自治”与欧洲市民共和的混搭体,颇具实验色彩。 面积呢?今日印尼加里曼丹西省加上中省的部分地区,合计十几万平方公里,换算下来确实顶得上两个日本。疆域虽大,却并非处处可控,雨林深处仍有独立部落。然而荷兰人不敢轻易越过东万律河口,原因就在于罗芳伯不断制造“清廷支持”的假象——他至少三次派快船北上广州,转递陈情。乾隆的态度冷淡:“海外蛮荒,不入版图”,一句话就将兰芳拒之门外。罗芳伯求藩不成,只好高价购得“龙飞凤舞”的关防图样,刻印公文自行盖章,以吓退荷兰军官。 归属得不到承认,威胁却步步紧逼。十九世纪中后期,东印度公司被荷兰政府接手,殖民机器升级。面对洋枪洋炮,兰芳义勇纵有血性也难续命。1884年中法战争,南洋舆论盛传“大清自顾不暇”,荷兰趁机包围东万律。那一年,罗芳伯的继任者陈兰成写信回广东,字里行间只有四个字:“火药将尽”。援军没有等来,1886年东万律失守,共和国正式覆灭。至此,南洋华人第一次大规模政权尝试终结。 兰芳消亡快,遗产却留得久。华人聚居区保留汉姓族谱,廖、温、张、丘四姓至今自称“兰芳营后裔”。街市里常能听见客家话和福佬语夹杂,茶馆门口摆的供桌还贴着当年“兰芳议事厅”的墨拓匾额。印尼学者做过统计,西加里曼丹约有三成成年人能说基础汉语,渊源就在于此。 值得一提的是,晚清革命党人对兰芳的兴趣并不比殖民史学家少。1907年,《苏报》记者印印生抵达坤甸,写下一段评论:“若当日清廷收之为藩,南海或无今日之祸。”观点虽带情绪,却反映出一种迟来的反思:海外华社主动寻求祖国庇护乃自然情理,若一味排斥,只会让西方列强坐收渔利。 回看罗芳伯个人,他既是天地会义士,又具商人算计,更有政治家的远见。一次驱鳄事件常被当作奇谈:他先暗投药,再祭河神,土著信了神力,华工信了枪杆,鳄鱼则信了剧毒,三方都得安宁。这种因地制宜的手腕,帮助他在文化、族群、利益多重夹缝里维系了十余年的共和局面。 遗憾的是,后续治理缺乏体系化接班。议事长老会人浮于事,矿沙渐贫,荷兰封锁外贸通道,再加上中原巨变导致海运断裂,兰芳很快陷入恶性循环。它的覆亡不能简单归咎“外强内弱”,制度幼稚、资源单一、外交孤立缺一不可。 不过,兰芳精神仍被东南亚华社奉为图腾:自治互助、重义轻财、抱团对外。二十世纪初,新加坡华商公会借鉴议事厅模式;马来西亚山口洋市政管理层普遍认可“大哥”协调机制;甚至连越南堤岸的客属同乡会,也把罗芳伯画像挂在祠堂正中。印尼前总统瓦希德在一次演讲中说:“华盛顿之于北美,罗芳伯之于婆罗洲。”评价高调,却点出了他对地区历史脉络的尊重。 今天在坤甸老城区还能找到“芳伯公学”旧址,木质牌楼斑驳,校歌仍用汉语演唱。游客若听懂乡音,就会被邀请喝一杯加椰糖的咖啡,老人们乐于讲述祖辈“背着锄头闯雨林”的轶事。那一刻,兰芳共和国仿佛不是陈年档案,而是活在鼻息之间的现实。