在社交媒体时代,对一款车的“解释成本”大幅增加。

曾经至少需要半小时试驾才能获得的感知,如今在数秒内就能被一个评论,一个弹幕,一张梗图彻底定性。

因此很多车会做得非常“安全”,全家桶都上,所有你能想到的,全部加大量交给你,宣发也会异常“小心”,要么围绕“家庭”“空间”“智能”这几个几乎不可能出错的点,要么你压根就看不出来他的重点在哪儿,引得车迷们说——“现在的车真是越来越无聊了!”

在另一方面,一些车又会走得很极端,必定要在设计、数据或是价值观上立马吸住你,一个开屏广告,一个病毒视频,一张厂商自发的焦点图片,一个圈速成绩,先拿下社交媒体的“阵地”,黑红也是红,然后再想怎么卖车。

这样的做法,又大幅增加了一款车的“解释成本”。可以用一个“丑”字来形容,就没有人再愿意听你解析设计语言;可以用一个“抄”来定性,就没有人去管工程合理性。习惯则“抄”“像”,特殊则“丑”“完”,好坏和对错之分高于功能性和审美的求同存异,每次新车发布,仿佛成为了一种情绪宣泄。

有时,我也会被这种宣泄所引导。我是在开了SU7 Ultra之后,才意识到这车的电控做得很好,引发事故并不是因为车辆本身;我是在开了U9之后,才意识到这车并不是像他们说的那样只会跳舞;我是在开了理想L9之后,才意识到这车原厂并没有配备“一键违停”。

而当我尝试解释这些个人感知的时候,我的解释成本也相继增加了。对感知和喜好的表达,会被看做是一种价值观输出,要么是为了流量,要么是收钱、忘了初心…但回头想想,我最初做这个号,是为了聊车,现在我还是为了聊车,一切都没有变。

这种情况会在宝马iX3发布之后变得更为明显,对这个车我期待了3年,能讲能聊的内容我做了很多,开完后我对它赞不绝口。我毫不掩饰的认为,这是在我们这个时代,能看到传统车企走出的最为大胆的一步。

但这注定是要解释成本的,宝马已经解释了3年,今后它还会继续解释,只是希望在不久后大家能开到这台车的那一刹那,你会发现这些并不是解释,而是感知。

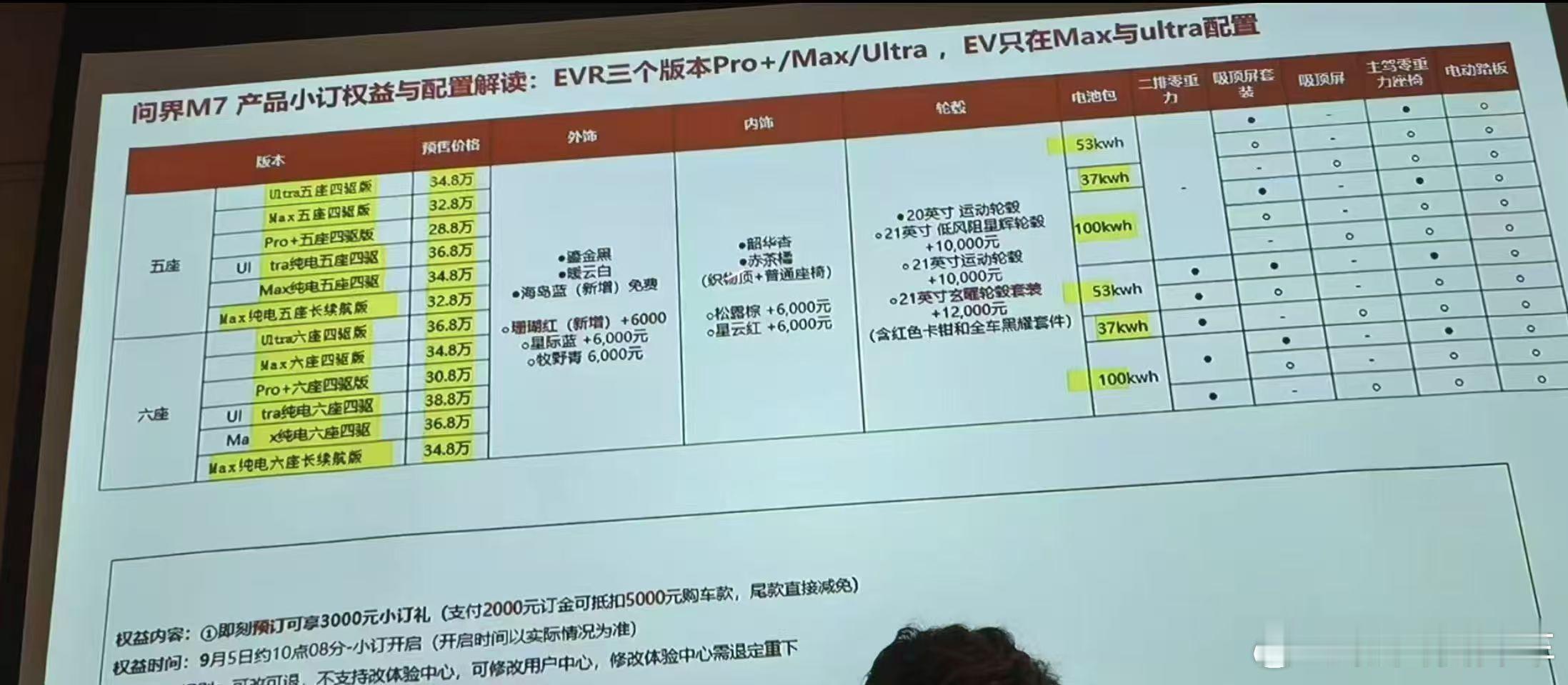

![孙少军:因为M7太火,已经有同行暂缓锁单,等M7开发布会[捂脸哭]根据今天晚上,](http://image.uczzd.cn/15861382310090696484.jpg?id=0)

![贡献一台问界M7我这手速什么时候才能提上车[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/16516899718964612276.jpg?id=0)