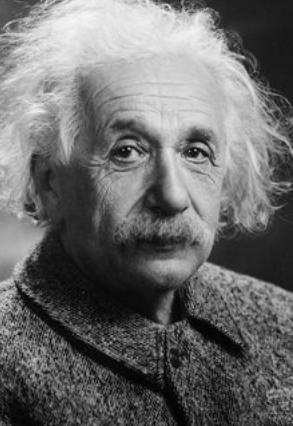

1955年,爱因斯坦在美国普林斯顿病逝,他的大脑被法医偷走,解剖成了240片,分别保存于火棉胶膜里,装进罐子里埋入自家的地下室,经过几十年的研究,美国科学家终于找到了爱因斯坦的大脑秘密。 1955年4月18日凌晨,普林斯顿医院里静悄悄的。这位撼动了整个物理学界的老人,因为腹主动脉瘤破裂,平静地走了。可就在他咽气后不到七个小时,负责尸检的病理科医生托马斯哈维,做了一件让全世界都炸开锅的事。他,把爱因斯坦的大脑,偷偷拿走了。 没经过家属同意,也没任何授权,就那么用一把锯子打开了世纪伟人的头骨。他小心翼翼地取出那颗重约1230克的大脑,泡进了福尔马林的罐子里。面对爱因斯坦家人的质问,哈维的理由听起来冠冕堂皇:“为了科学研究。”他承诺会把大脑切片分给全球顶尖的神经科学家,共同解开天才的秘密。 这颗大脑,就这样开始了一场长达半个世纪的“公路旅行”。 哈维医生因为这事儿丢了普林斯顿的饭碗,但他不在乎。他带着那几个装满大脑切片的玻璃罐子,从费城搬到堪萨斯,又从堪萨斯辗转到密苏里。他干过卡车司机,当过工厂夜班工人,生活潦倒,妻子也离他而去,可他始终守着后备箱里那个破旧的、装着“天才”的冷藏箱。 那么,这场看似荒诞的坚持,到底揭开了什么秘密? 最初的发现,让科学界兴奋了好一阵子。1985年,加州大学的神经解剖学家玛丽安戴蒙德拿到了哈维寄来的四块大脑切片。她发现,在爱因斯坦大脑的左顶叶区域,神经胶质细胞的数量远超常人,比例高出73%。这是什么概念?打个比方,如果说神经元是负责思考的“老板”,那胶质细胞就是给老板提供营养、清理垃圾、维持环境的“后勤团队”。后勤团队给力,“老板”的工作效率自然就高。这个发现似乎在说,爱因斯坦之所以聪明,是因为他的大脑后勤保障系统特别牛。 消息一出,全世界的报纸头条都在讲“找到了天才的密码!”可没过多久,质疑声就来了。有人说,戴蒙德用来做对比的,是11个平均年龄64岁的普通人大脑,而爱因斯坦去世时76岁,年龄差距本身就会影响细胞数量。更何况,样本量太小,这结论在统计学上根本站不住脚。 热度褪去,哈维和他的玻璃罐子又沉寂了。直到1999年,加拿大麦克马斯特大学的桑德拉维特尔森团队,通过研究哈维手里更完整的照片和切片,又提出了一个新观点。她们发现,爱因斯坦的顶叶比普通人宽了15%,而且几乎没有那道名叫“外侧沟”的脑裂。 这又意味着什么?顶叶这个区域,主要负责空间想象、逻辑推理和数学运算。一个完整、没有被沟壑切断的顶叶,就像一块未经分割的超大处理器,神经元之间的连接更紧密,信息跑起来自然更快。这似乎完美解释了爱因斯坦为何能构想出光速追逐、电梯升降这些颠覆性的思想实验。他的大脑硬件,似乎天生就适合跑“相对论”这个程序。 然而,故事到这里还是没完。近些年,随着科技进步,咱们中国的科学家也加入了这场跨世纪的研究。2014年,华东师范大学的团队通过对现有照片的精细分析,发现爱因斯坦连接左右脑的“胼胝体”比常人更厚实。这意味着他的左右脑“网速”更快,信息交互能力更强。 胶质细胞更多、顶叶更宽、胼胝体更厚……这些发现听起来都很有道理,但它们共同指向了一个核心困境:我们看到的,究竟是天才的原因,还是天才的结果? 这就像我们研究一个顶尖运动员,发现他肌肉纤维特别粗壮。可这到底是他天生如此,所以成了冠军?还是因为他日复一日的艰苦训练,才塑造了这样的肌肉?这个问题,靠解剖一具尸体是找不到答案的。 到了今天,神经科学早就告诉我们一个更重要的概念,神经可塑性。大脑不是一块出厂就设定好的硬件,它会因为我们的学习、思考和经历而不断重塑。你每天背单词,负责记忆的海马体就会发生变化;你苦练乐器,控制手指运动的脑区就会变得更发达。 所以,爱因斯坦大脑的那些“与众不同”,很可能是在他10岁那年问出“如果我以光速前进会看到什么”时,就已经开始塑造了。是在他16岁自学微积分,写出第一篇物理论文时,神经元之间建立起了独特的连接。他终其一生都在进行最高强度的智力体操,这才是他大脑最底层的秘密。 回过头来看哈维医生,他的人生才真是个悲剧。他偷走了“天才的硬件”,却完全没能理解其“软件”的精髓。他以为把大脑切成240片,就能用显微镜找到智慧的源代码。可他忘了,爱因斯坦本人最反对的就是这种刻板、僵化的思维。爱因斯坦曾说:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。” 2007年,89岁的哈维去世,他把手里仅存的大脑切片悉数归还给了普林斯顿大学。那颗漂泊了半个世纪的大脑,总算有了安息之所。而那场轰轰烈烈的科学寻宝,最终证明的,或许只有一个朴素的道理:天才的大脑里,并没有藏着什么可以复制粘贴的快捷方式。