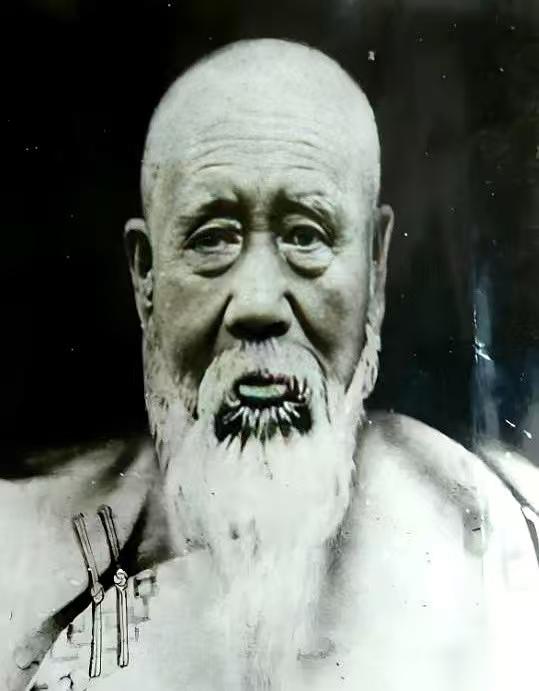

清朝末年,慈禧太后逃难回京,一路走来,沿途官民跪拜,整整齐齐的,让慈禧很是得意!突然,看到前方有一支军队不仅不跪,反而站着笔挺的军姿! 1900年,八国联军打进北京,清朝的脸面被踩得稀烂。慈禧太后带着光绪帝跑路,一路颠簸到了西安。这次逃亡可不是旅游,慈禧算是真切感受到国家弱到什么地步。1901年,《辛丑条约》签完,赔了洋人一大笔银子,慈禧觉得不能老躲着,第二年决定回北京收拾残局。一路上,地方官员和老百姓早早准备好,跪在路边迎接,场面搞得挺隆重。慈禧看着这阵势,心想:天下还是我说了算。 可到了京郊,事情就不对劲了。一支穿蓝色军服的队伍站在那儿,队列整齐,腰杆挺直,完全没跪的意思。这支队伍就是北洋新军,带头的叫段祺瑞。慈禧当时肯定不爽,毕竟她习惯了人人都得低头。可这回,她碰上了硬茬。北洋新军不跪,不是因为他们不懂规矩,而是压根不想跪。他们用的是西式军礼,跟传统那套跪拜完全不搭边。这事儿在1902年传开后,成了清朝末年一个标志性的事件。 北洋新军是袁世凯搞出来的,清廷花钱训练,想靠他们撑起军事现代化的门面。这支军队跟老式的八旗兵和绿营兵不一样,纪律严、战斗力强,受过洋式训练,连观念都变了。他们不跪,其实就是在说:我们不是伺候皇权的工具,我们是打仗的军队。这态度直接戳中了清朝的软肋——皇权再大,也管不住新式军队了。段祺瑞在这件事里崭露头角,他不是故意挑衅慈禧,而是用行动表明,时代变了,军队得有自己的尊严。 再看清朝这边,八旗兵早就烂透了。当年能打天下,后来却只会花钱摆样子,连洋人都敢跪,战斗力基本为零。慈禧逃到西安,不就是因为八旗兵挡不住八国联军吗?北洋新军不跪,还顺带讽刺了八旗的窝囊,这让慈禧没法发作。她心里清楚,新军是清廷最后的指望,打仗还得靠他们。只能咽下这口气,继续回京。 慈禧回北京后,没闲着。她知道国家不行了,开始搞新政,想救救清朝。1902年到1908年这几年,她推了不少改革,比如建新军、废科举、办学校。这些事儿听着挺像样,可惜晚了。清朝的根早就烂了,新政不过是给大厦刷层漆,挡不住垮塌。1908年,光绪和慈禧先后死了,留下个三岁的溥仪和没啥本事的载沣,清廷彻底成空壳。1911年,辛亥革命一闹,清朝就没了。 北洋新军不跪的事儿,其实是清朝完蛋的前兆。那时候,军队现代化已经开始,军人脑子里想的不是忠君,而是国家。这股风气,后来直接影响了辛亥革命。段祺瑞在这之后也混得风生水起,清朝倒台后,他在民国当过陆军总长、国务总理,号称“三造共和”——支持革命、反袁世凯称帝、压张勋复辟。不过,他也不是啥正面人物,1926年“三一八惨案”让他背了黑锅,下台后退到天津、上海,晚年不跟日本人合作,1936年死了。 回头看,北洋新军不跪,不光是段祺瑞的胆子大,更是大势所趋。清朝的皇权靠跪拜撑场面,可新军眼里,跪不跪不重要,打不打得赢才关键。这事儿反映了清末的乱象:旧的管不住新的,新的看不上旧的。慈禧得意了一路,最后却被现实扇了一耳光。她想靠新军保命,可新军压根不买她的账。清朝垮台,不是一天的事,但从这支不跪的军队开始,就已经埋下种子了。 再说说段祺瑞。他不是英雄,也不是坏蛋,就是个顺应时代的人。不跪慈禧,是他军事理念的体现,也让他在历史上有了一席之地。可他后来的路,也没多光彩。民国初年,他靠北洋系混得不错,但权力斗争太多,手底下还出了不少乱子。说他厉害吧,他确实有眼光;说他不行吧,他也没能救国救民。历史就是这么复杂,没谁是绝对的好人坏人。 清朝末年这段历史,挺值得琢磨。慈禧逃难回京,表面风光,实际心虚。北洋新军不跪,看似小事,其实敲响了丧钟。那时候的中国,内忧外患,旧的制度撑不住,新的力量又没长好。北洋新军是新力量的代表,可惜后来也成了军阀混战的一部分。清朝没了,民国来了,国家还是乱糟糟。这段往事告诉我们,变不是坏事,但变得不好,就白搭。

江渐月

变总比不变强啊。