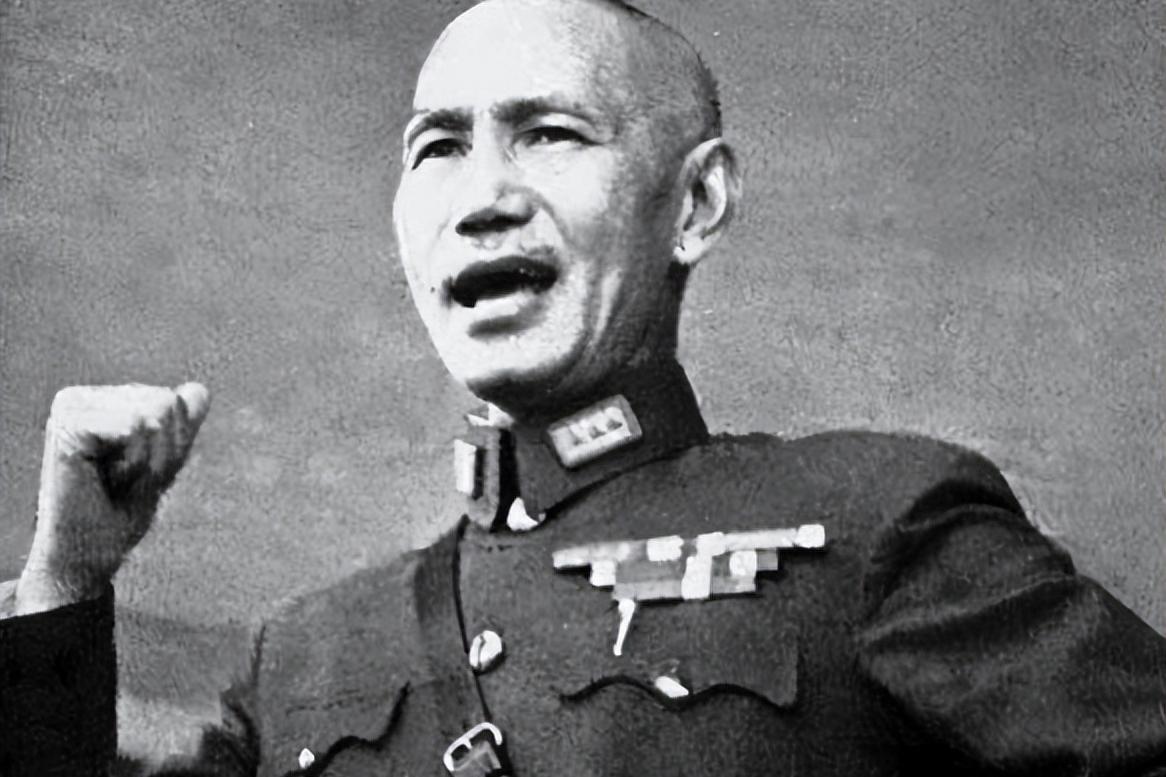

蒋介石的这句名言在中国近现代历史中广为流传,给许多人留下了深刻印象。在许多历史文献中,这句话被提及时,往往是在讨论战争中的牺牲和士气之间的关系。 它看似揭示了战场上死亡与士气之间的直接联系,暗示着更多的死伤可能促使士兵更为奋勇作战。然而,这样的观点,真的能够适用于所有战争情境吗? 它在历史的长河中,是否真的如同蒋介石所言,能带来正面的影响?这句话无疑值得深思。 首先,战场上死伤的增多往往意味着军队的整体损失加剧。士气的提升是否真能通过牺牲来实现,实则存在极大的疑问。战场上的死伤,特别是指挥官和士兵的牺牲,往往会对军队造成深远的影响。 牺牲让士兵意识到战争的残酷性和生死的无常,久而久之,这种恐惧和无力感会削弱士兵的斗志。死亡并非总是激励的源泉,反而常常成为士兵在面对更多死亡时的心理负担。 这种负担有时会造成极大的心理压力,导致士兵的战斗力下降,甚至产生战败情绪。 其次,蒋介石的观点似乎忽视了士兵心理的脆弱性。战争中的牺牲,尤其是当损失不断增加时,很容易让士兵产生“死无葬身之地”的恐惧感,甚至让他们感到对战争的信念逐渐消磨殆尽。 没有人能够在不断的死亡面前保持永久的奋勇精神。对于许多普通士兵来说,死伤增加并不等于士气的提升,反而会让他们产生逃避战争的心理。 士兵的情绪和士气,与他们的心理承受能力、对胜利的渴望、对领袖的信任和军队的团结程度有着更为紧密的关系。 不仅如此,历史上有不少案例表明,当牺牲达到一定程度时,士兵的士气并没有得到提升,反而会产生敌意和抗拒。在一些战争中,指挥官的牺牲往往成为士兵集体崩溃的催化剂,而不是激励士气的“引擎”。 例如,在某些长时间消耗战中,士兵经常发现战死的同袍并没有带来反击的机会,反而加深了对战争无望的认识。在这些情况下,增多的死亡带来的更多是绝望和无力,而非希望与勇气。 然而,也不能完全否定蒋介石观点中的某些现实。在一些特殊的情况下,当军队的斗志已经到达极限时,战争中的牺牲确实可能激发一种反应式的士气振奋。 例如,在一些决定性的战役中,失去亲近的战友可能激发出“为死者复仇”的心理,使得剩余的士兵产生了强烈的反击欲望。 历史上的许多战争,都曾见证过“最后的坚持”式的英雄主义,这种英雄主义的背后,往往是无法接受牺牲的战士们,心中燃起的对胜利的最终渴望。 尽管如此,将士气的提升寄托在死伤上显然是非常危险的。指挥官若过度依赖这种方式来调动军队的积极性,忽视了士兵的身心状态,最终可能会引发军队的崩溃。 战争的胜负不仅仅取决于战斗力,还与士兵的心理状态和战斗动机密切相关。若过度依赖死伤来振作士气,反而容易引发军队的内部分裂,甚至发生士气崩溃的情况。 从更长远的历史角度来看,蒋介石的这句话也显露出在极端情况下的军事战略局限性。战争是多维度的,其成败不仅关乎士兵的死伤,还涉及到战略、资源、后勤和国际支持等因素。 仅仅通过牺牲士兵的生命来“激励”士气,无疑是一种消耗战术,而不是一种有效的长期战略。战争中的成功,更需要依赖于持续的战斗力建设、兵员补充、士气激励以及合理的战略调整。 再看当前的军事冲突,死伤并不会自动带来士气的提升。现代战争早已不单纯依靠人员的牺牲来达到胜利,更多的是依赖科技、战术的革新和国际间的支持。 尤其是在面对不对称战争时,死伤的增加不仅无法提升士气,反而可能使局势更加复杂。现如今,战斗力的提升,更多来源于信息化作战、精确打击与战略调整,而非靠士兵一再为战友的死伤“复仇”。 在这种背景下,战争不再是通过“牺牲”来激发士气的过程,更多是通过各种有效手段来达到战略目标。 蒋介石的这句名言,无疑揭示了传统战争观念中的一种偏见。 或许在某些特定的历史时期,这种“牺牲越大,士气越振作”的观念曾经有效,但今天的战争不再是单纯依靠牺牲和死伤来推动士气的战斗。 现代战争的核心,已经转向了更加复杂和理性的战略层面。 战争的胜负不应仅由死伤来衡量,士气的高涨也不仅仅来源于伤亡的增加,真正的胜利,更多依赖于战术的创新、科技的优势、政治的智慧和全球合作的力量。