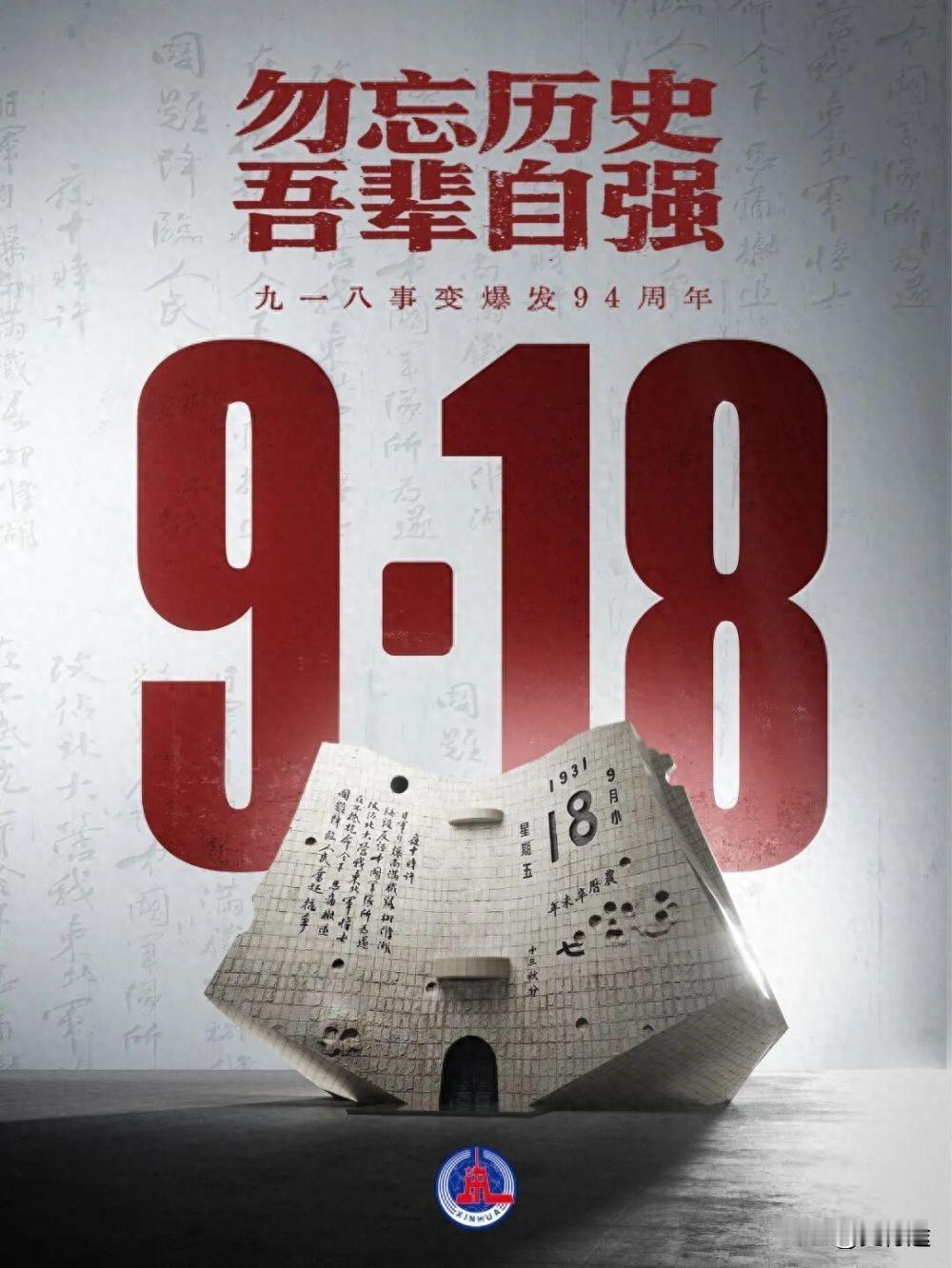

1931年的今天,“九一八”事变爆发,抗日战争拉开序幕。14年抗战期间,3500多万同胞伤亡、930余座城市被侵占……无数中华儿女为保卫河山浴血奋战。 一九三一年,东北的秋天来得早,天一凉,风里就带了股土腥味儿。 地里的高粱收了,沈阳城里头的日子,跟往常没什么不一样。 街上跑着洋车,铺子里伙计吆喝着,该干嘛干嘛。谁也不知道,一场能把天捅个窟窿的大祸,就候在城外。 九月十八号晚上,城北柳条湖。 南满铁路的铁轨上,关东军自己埋了炸药,轰的一声,响动其实不算大。 可这帮人早就把一切都算计好了,相机、记者、栽赃中国军队的“证据”,一应俱全。不等城里的人反应过来,早就瞄准好了的炮弹,就朝着北大营飞了过去。 北大营的中国兵,很多都睡了。 炮声一响,炸了窝,抓起枪就往外冲。可传下来的命令,是死命令,就三个字:不抵抗。 枪拿在手里,是烧红的铁,烫得心里发慌,可就是不能开火。眼睁睁地,看着日本人冲进了营房,占了军火库。里头崭新的枪炮,堆积如山,就这么送了人。 一夜之间,沈阳丢了。 接着,就像一场瘟疫,吉林、长春、哈尔滨……一座接一座的城,丢得不明不白。 几十万东北军,几乎没接到正经的抵抗命令,就这么一路退,退到了山海关南边。 火车上,闷罐车里,挤满了年轻的士兵,脸上全是迷茫和憋屈。铁路两边,是他们自己的家,自己的田,就这么留给了外人。 南京那边,把希望寄托在外国人身上,一封电报一封电报地发给国际联盟。 国联在日内瓦开了几次会,吵了半天,最后决定派个调查团来看看。一个叫李顿的英国人带队,坐着大轮船,慢悠悠地晃了几个月才到中国。 等他们到了东北,日本人已经把“满洲国”的牌子都挂起来了。 调查团在东北,全程都有日本人“陪同”。 日本人让他们看工厂,看学校,看歌舞升平,就是不让他们看屠杀,不让他们跟老百姓单独说话。他们回去,写了份报告,话说得四平八八,滴水不漏。 大概意思是,这事儿很复杂,日本有不对,中国也有责任,大家最好坐下来谈。这份报告,在日本人眼里就是一张废纸。 他们第二年直接退出了国联,等于告诉全世界,我就这么干了,你们能把我怎么样? 指望不上别人,就只能指望自己。 官军退了,可这片黑土地上,总有不甘心当亡国奴的人。 在深山老林里,在老百姓的炕头下,一支支队伍悄悄拉了起来。后来,他们有了一个共同的名字,叫东北抗日联军。 那真不是人过的日子。 东北的冬天,零下三四十度,雪没过膝盖,风刮在脸上跟刀子一样。 战士们没有冬装,脚上就裹着破布,冻得跟胡萝卜似的。没有吃的,是常事。杨靖宇被围在山里,饿得没办法,就把自己的棉衣拆了,掏出里面的棉花,混着雪往下咽。 牺牲之后,日本人剖开他的肚子,想看看这个汉子到底靠什么活,结果就发现了一肚子的树皮、草根和没消化的棉絮。 在那种地方打仗,你不知道敌人是谁,也不知道战友是谁。因为日本人搞“保甲连坐”,一家抗日,邻居都得遭殃。所以抗联的战士,很多人互相之间都不通报真名,就用代号。一个代号,可能就是一条命。今天还跟你一起啃着冻土豆的兄弟,明天出去,可能就再也回不来了。 这种看不到头的抵抗,在冰天雪地里,硬是坚持了十四年。 这十四年里,关内的火也烧起来了。 一九三七年,卢沟桥的枪声一响,整个国家就再也忍不下去了。 之前所有的犹豫、观望、侥幸,都没了。从沿海到内地,从城市到乡村,就一个字:打。 学生们扔下书本,工人们离开机器,农民们放下锄头,成群结队地去参军。 淞沪会战,几十万中国最精锐的军队,就在上海那片地方,用血肉跟日本人的飞机大炮硬扛了三个月,打到最后,整条街整条街都找不到一个活人。 工厂、学校,能拆的都拆了,装上火车、轮船,一路向西,迁到大后方。那是一场民族的“西迁”,无数人就在路上,被炸死,被饿死。 仗就这么打着,一天一天,一年一年。 无数人死了,名字都没留下,一座一座的城市被打成废墟,又在废墟上打。 就这么熬着,挺着。 终于,熬到了一九四五年。 八月十五号那天,日本天皇宣布投降。消息传来,很多人一开始是懵的,不相信。 等确认了,重庆的街头,延安的窑洞,所有地方的人都涌了出来,哭着,笑着,喊着。那是一种从嗓子眼里挤出来的狂喜,带着十四年的血和泪。 胜利了。 可回头看,整个国家,像被一场大火烧过的林子,满目疮痍。 到处是新坟,到处是孤儿。 那场胜利,是用三千五百万条人命换来的,这个代价,太重了。 从那片废墟里站起来,这个民族的骨子里,就多了一份谁也信不过的警惕。 后来勒紧裤腰带,也要把自己的国家建得结结实实,就是怕了。怕再回到那种,自己的家,自己的地,自己说了不算的日子。 如今,每年九月十八号,很多城市还会拉响防空警报。 警报响的时候,街上的人和车,都会停下来。 在那几分钟里,整个世界都好像静止了。等警报声过去,城市又恢复了嘈杂。但那声音,好像并没有消失,它留在了空气里,也留在了每个人的心里。