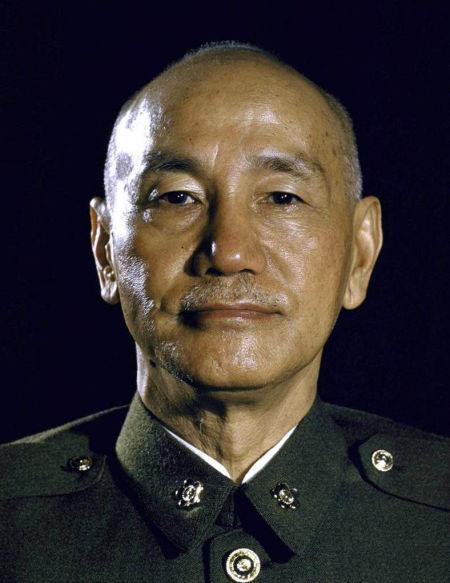

1953年,刘峙给蒋介石发电报 :我在印尼为党国做了件大事 “委员长,南洋偏僻,可弟子并未懈怠,又替党国立下新功!”1953年12月的一天傍晚,雅加达一间狭小电报局里,刘峙的手指在电报纸上颤动。字数精简,却句句是邀功。发完,他抬头看看暮色,心底却没底——那头的蒋介石究竟会不会理睬? 几分钟前,他还在为几百盾房租讨价还价。三年南洋漂泊,让昔日二级上将学会计算米价。解衣推食换来一顿饱饭,他觉得委屈,更觉得危险:同住的杂货商前晚被持刀匪徒捆走,一条命丢在门口排水沟。刘峙怕极了,每晚听见门外犬吠,都以为轮到自己。 回想1950年初登邮轮时,他可没想到日子会难到这种地步。离开香港,是因为手下旧部追债、勒索、干脆砸门抢钱。那段日子他形容为“亡命鸡笼”。有人鼓动他去印尼,说雅加达人敬黄埔将军、商机遍地,他便信了。结果一到新加坡就先尝苦头:三轮车夫与黑帮联手,洗劫他的皮包。他这才明白,当年徐州剿总的威风在南洋只值一张旧英镑。 抵达雅加达后没多久,积蓄被生意坑光,他靠三姨太黄佩芬的教师薪水过活。黄佩芬因奔丧请假,他临时顶班。没想到教书成了全家命脉。刘峙曾在黄埔讲过条令,口才还在,小学课堂里,他用皖浙口音讲唐宋,孩子们听得津津有味。可一遇到近代史,尴尬便挂在脸上。 那天讲到1948年徐蚌会战,一名男孩举手发问:“老师,杜聿明怎就被解放军抓了?”童声清脆,却像一记闷棍敲在刘峙头顶。他握粉笔的手僵在空中,脸色紫涨,良久挤出一句:“大陆课本张冠李戴,那叫徐蚌会战!”说罢重重合上书。第二天,他写信给印尼教育部,力陈应采用台湾版教材。几周后,教科书果真换了版本。刘峙这才扬眉吐气,自认“又护了正统”。 这件事成了他电报中的“党国大功”。他知道,只有凭这根稻草,才能与台北重新搭线。电报转到台北先落在顾祝同案头。顾祝同把内容念给蒋介石听。蒋介石沉吟片刻,淡淡来一句:“寄他路费,让他回来,一个二级上将在外讨生活,像什么话。” 蒋介石能够松口,固然有旧情成分,更担忧刘峙若无依无靠,难保不会向北京示好。于是,1954年1月,台湾空军一架运输机降落雅加达机场。刘峙提着一只旧皮箱,箱里装着几件替换衣物和一卷被虫蛀过的《孙子》。那天,他站在舷梯前,盯着橘红夕照,不敢相信自己真的能回到蒋介石身边。 飞机起飞时,他的思绪却倒回五年前。1948年秋,徐州作战会议上,蒋介石突然把80万大军塞给他。白崇禧临阵拒任,杜聿明虽能打,却无总帅名份。刘峙明知自己指挥不行,仍硬着头皮领命,“要我拼命,义不容辞”这句漂亮话,一出口就注定了后来的溃败。 淮海战役仅两个月,黄维、邱清泉、杜聿明全军覆没。刘峙才发现昔日“福将”光环已碎得不剩一片。旧日日记里他解释“福气”就是“九成血汗一成运气”,可淮海之后,无论血汗还是运气都离他而去。败退徐州那夜,他披一件军毯钻进汽车,身旁只带妻室。一路南逃,他没敢回头看那片火光映天的平原。 香港阶段,他混迹在战后混乱的九龙湾。手下带着旧情来也带着怨气。有人说他拥有两箱黄金,他自己也分不清还剩多少。终日提心吊胆,他干脆割肉离港。偏偏“逃亡”二字如影随形,到雅加达依旧如此。 三年穷困让刘峙学会低头。深夜里,他常摸着自己光秃脑门发呆。曾经的河南省主席、第一战区副司令、徐州剿总,如今靠讲课糊口,还惧怕小偷。外人不信,他自己却记得真切。有人问他为何还自称“刘将军”,他回了一句半玩笑:“阶级是军装缝上的,可刀口捅不烂。” 回到台北,他被安排在“总统府战略顾问室”。活儿轻松,薪水照发,每日晨昏写两页札记。他再没领到一支部队,也不曾对外讲过半句徐蚌会战。识趣的人看得出,蒋介石只是给了他一把老椅子和一口饭锅,分寸恰好。 1971年,79岁的刘峙病逝台北。讣告写得极短,只说“黄埔一期、忠勇笃实”,对淮海失利只字未提。老兵们私下议论:当年徐州城头炮声若换个人领军,会否改写战局?答案已无从求证。 刘峙一生三上高峰、两度跌落,少年丧父、北伐成名、河南造福、抗战失手、徐州覆灭、南洋流落。大时代推着小人物狂奔,不得不说,他既是将军,也是浪人。最终能落脚台湾,靠的不是枪法,而是蒋介石那份尚未彻底冷却的信任。一纸电报,一张机票,便把他从南洋暗巷拉回了台北官舍。战争结束多年,这位旧将军总算在晦暗中保全了性命,却再无机会证明自己。