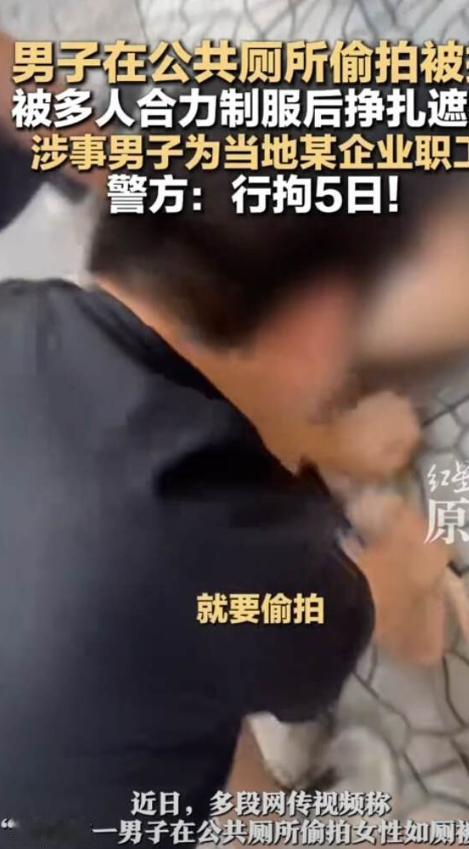

四川绵竹,一男子因长期沉迷不良视频,逐渐产生了违法念头。一次偶然的发现,让他学会了在女厕偷拍。在某次偷拍时,被女子发现,于是公厕上演了多人怒擒偷窥狂的戏码,男子被众人拿下后,羞愧到遮脸,然而无济于事。等待他的将是法律的制裁。 今年8月,张某在商场如厕时,意外发现男厕某隔间的马桶位置存在一个小洞。透过这个洞,他竟能清晰看到女厕一侧的蹲位。最初,张某仅仅是出于好奇,但随着时间推移,他的行为逐渐升级。在多次未被察觉的情况下,他开始频繁前往厕所“踩点”,并逐渐产生了偷拍的冲动。 在案发当天,张某再次来到该隔间,趁一名女子如厕时,用手机对准洞口进行拍摄。然而,由于手机闪光灯未关闭,光亮瞬间暴露了他的行为。女子随即大声呼喊“有色狼”,场面顿时混乱。周围群众迅速反应,合力将张某按倒在地。面对众人的怒斥,张某拼命用双手遮住脸,羞愧与恐惧一同袭来。 从法律角度看,张某的行为已明显触碰隐私权保护的法律底线。《民法典》第1032条明确规定:自然人享有隐私权,任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵犯他人隐私。女子如厕属于典型的个人私密活动,未经允许被偷窥、偷拍,均构成对隐私权的直接侵犯。受害人有权通过诉讼要求停止侵害、赔礼道歉,并主张精神损害赔偿。 不仅如此,张某的行为还触犯了《治安管理处罚法》。根据该法第42条:偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日至十日拘留,可以并处五百元以下罚款。本案中,张某并非一时冲动,而是多次实施偷窥,且最终付诸偷拍,违法行为具有持续性与恶劣性,显然属于情节较重的情形。最终,张某被处以五日拘留并罚款。 案件中还有一个不可忽视的方面:商场是否需要承担责任?根据《民法典》第1165条:行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。厕所隔间存在漏洞,属于管理方未能履行合理安全保障义务的表现。虽然直接侵权人是张某,但商场的管理疏漏与女子隐私受损之间存在一定因果关系。因此,商场或需在民事层面承担相应的补充责任。 这一案件折射出三层值得关注的社会问题。第一,个人层面上,部分人沉迷不良网络内容,逐渐产生了违法甚至犯罪冲动。张某正是典型案例,他无法通过正常渠道满足心理需求,最终走向偷窥偷拍的不归路。第二,公共管理层面,设施维护不到位容易为违法行为提供可乘之机。厕所漏洞并非张某制造,但正因其存在,才给了他窥探的条件。第三,法律执行层面,随着《民法典》对隐私权的强化,类似案件的处理已不再仅限于治安处罚,还可能涉及到民事赔偿甚至刑事责任。 如果张某偷拍内容外泄或传播,则可能触及刑法中的侵犯公民个人信息罪或传播淫秽物品罪,处罚力度会更加严厉。此案之所以停留在治安管理处罚层面,主要原因在于偷拍行为被及时制止,未造成进一步的传播后果。 值得一提的是,受害女子在本案中的反应极为关键。她在第一时间大声呼喊,有效阻止了偷拍行为的继续,也提醒了周围群众介入。这一细节说明,公众的法律意识正在逐步增强。对于类似突发情况,勇敢发声是保护自身权益的重要方式。 此案也为公共场所的管理者敲响警钟。厕所、试衣间等私密空间一旦存在安全漏洞,极易成为侵犯隐私的温床。加强设施巡查、完善监控布控、设置举报通道,都是必要的举措。同时,司法机关对类似案件应保持高压态势,才能起到震慑效果。 总结来看,张某因一时贪念与长期不良习惯,最终付出了法律代价。案件虽小,却揭示了隐私权保护的必要性与公共场所安全管理的漏洞。在信息化与社交媒体高度发达的当下,一旦偷拍影像流出,受害人将承受难以估量的精神压力。 因此,社会每一环都必须行动起来:个人要增强自律,管理方要加强责任,司法机关要严格执法。只有多方合力,才能筑牢隐私权这道防线。毕竟,任何看似“微不足道”的窥探,背后都是对人格尊严的严重侵害。而尊严,是每个人都必须被法律保护的底线。