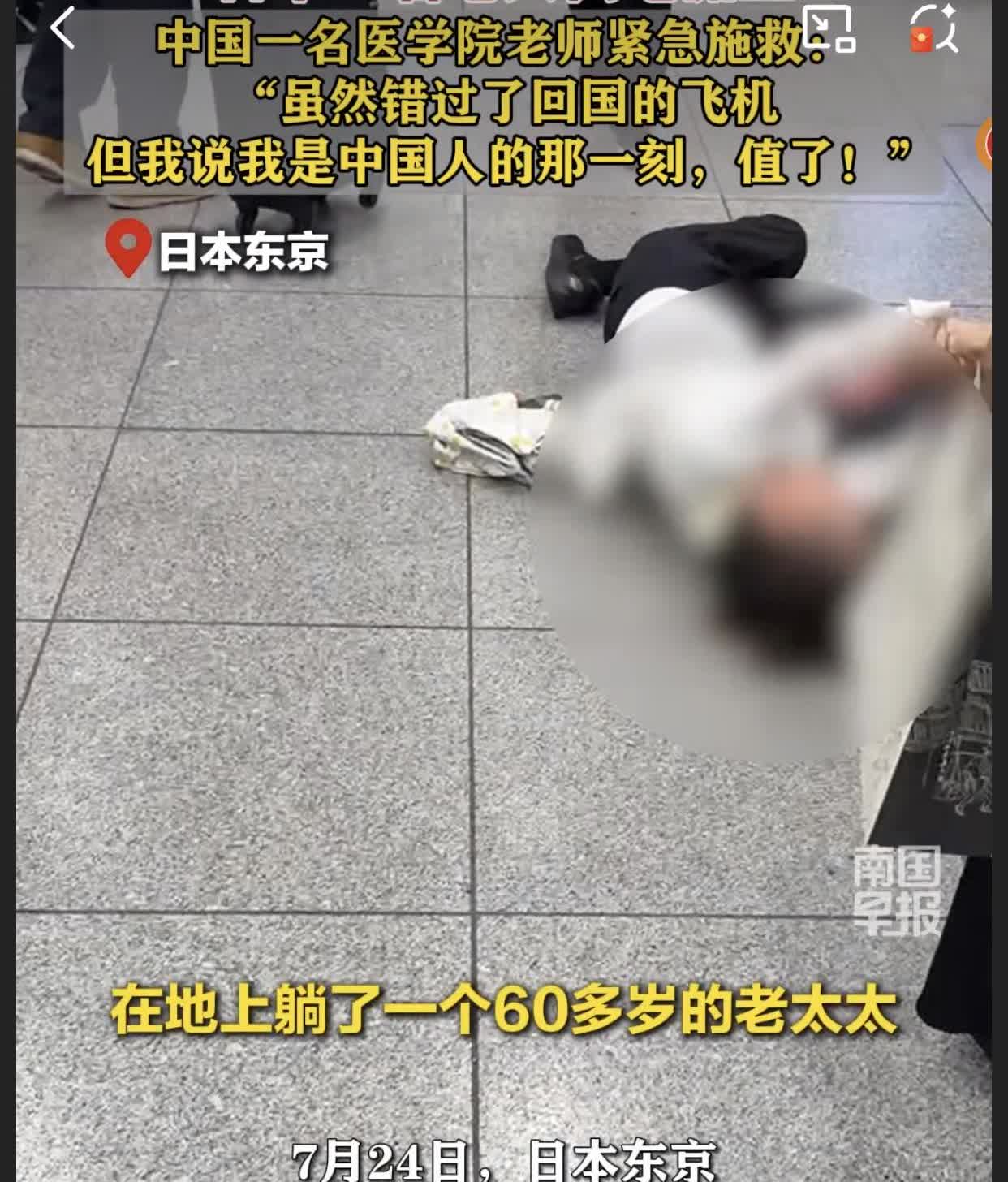

2025年9月22日,一名日本急救医生在社交媒体爆料:中国游客突发腹痛拨打日本119急救电话,因不会日语、未购买旅游保险、未携带日元现金,虽承诺事后付全款,仍遭医疗机构以“无中文翻译人员”为由拒绝救治。 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 一通急救电话,原本该是生命的保护伞,却在异国他乡成了无声的叹息。 9月22日那天是一个普通的旅行日,一位中国游客在日本街头突发剧烈腹痛,疼得直冒冷汗。 慌乱之中,他拨通了119,心里想着:救护车来了,医院总能接收吧? 可现实给了他当头一棒,医院接线员一连串的询问让他陷入更大的焦虑——会不会日语?有没有旅游保险?身上带日元现金了吗? 游客虽然不懂日语,但努力用翻译软件表达:可以付钱,可以全额支付。 但电话那头的声音依旧冷漠,最后的结果是——无法接收,理由是“没有中文翻译人员”。 病痛中被拒之门外,这种无助,大概比疼痛更让人窒息! 这样的遭遇,并非偶然的误会,而是日本医疗体系里的某种“潜规则”,在很多人的印象里,日本医疗水平世界领先,干净、井然有序、设备先进,医生彬彬有礼。 但当你是一位临时到访的外国人,特别是不会日语、没有买保险、手头还没准备现金时,这一切温情可能瞬间蒸发。 日本的医疗体系是高度分级的,很多医院有权决定是否接收病人,对本地人来说,这种制度是为了效率和专业分工,但对游客,尤其是突发疾病的人,这却成了看不见的门槛。 语言障碍更是最直接的阻力,调查显示,日本有超过六成的医生不具备英语沟通能力,更别提中文。 对医院来说,收一个无法沟通的病人,意味着解释风险、签署同意书、处理保险和账单都可能出问题。 如果患者最后没付钱,医院几乎没有办法追回费用,2017年的一项调查就提到,大阪地区将近两成医疗机构曾遭遇外国游客欠费。 这就让很多医院宁可提前拒绝,也不愿冒险。 而这种担忧在收费上也能感受到,对没有日本医保的外国患者,收费往往是本地人的几倍。 那些广告里“先治病后付费”的温情,实际上只适用于本地居民或者有保险的外国人,游客如果没有提前准备,可能连进门都难。 有趣的是,在制度冷冰冰的另一面,个体的温度却能让人动容。 就在这起事件发生不久前,一位名叫谭先生的中国医学硕士在东京车站遇到一位摔倒受伤的日本老人。 那时他正准备去机场赶飞机,手里拖着行李,航班时间紧张,可当他看到那位老人头部出血,周围人却踌躇不前时,他几乎没有犹豫,立刻冲上去查看伤口。 他发现只是头皮被假发发卡划伤,但血流不少,他用随身的医疗知识帮忙止血清创,还安抚着慌乱的老人和旁观者。 结果错过了航班,他不得不自己掏钱改签,花了五百多元人民币。 但他说,这不值得后悔——当时他根本没想老人是哪国人,第一反应只是“这是个需要帮助的病人”。 两件事像被剪成对照的画面:一边是中国游客在日本的病痛中被拒之门外,一边是中国医生在日本街头无私救助。 这种反差,让人心头一酸。 制度与人性似乎在这里出现了分裂:一个是精密却冷漠的医疗体系,一个是跨越国界的医者本能。 医疗机构选择拒绝,往往是出于对风险的计算,欠费的可能、语言不通的麻烦、文化差异带来的纠纷,都成了拒诊的理由。 对医院而言,这是一种自我保护,但对患者来说,这意味着在最需要帮助的时刻被抛下。 而游客被拒诊的消息一旦传播开来,也会影响旅游者对一个国家的信任与安全感。 毕竟出国旅行,谁都希望如果意外发生,至少能被送到医院,而不是在门口被盘问一连串无法回答的问题。 旅行者当然也能做些准备。购买旅游保险,带一些日元现金,提前了解当地就医流程,这些都是务实的做法。 有些人甚至建议随身准备基本的医疗翻译应用,或者写好过敏史、常用药等信息。 虽然这些看似小心翼翼,但在关键时刻,可能是进入医院的通行证。 然而再完善的个人准备,也无法替代制度的善意。 医疗本应以救人为最高原则,可在一些情况下,制度先行取代了这一信念。 如何在保障机构利益和救治生命之间找到平衡,这是所有国家都要面对的难题。 真正成熟的医疗体系,应该是能在冰冷规则中留出一条救命的通道。 因为当一个人疼到拨打急救电话时,他想听到的不是“对不起,我们无法接收”,而是“放心,我们会尽力救你”。 对于这个日本医院的做法大家怎么看呢?大家认为在这种情况下应不应该先救人呢?