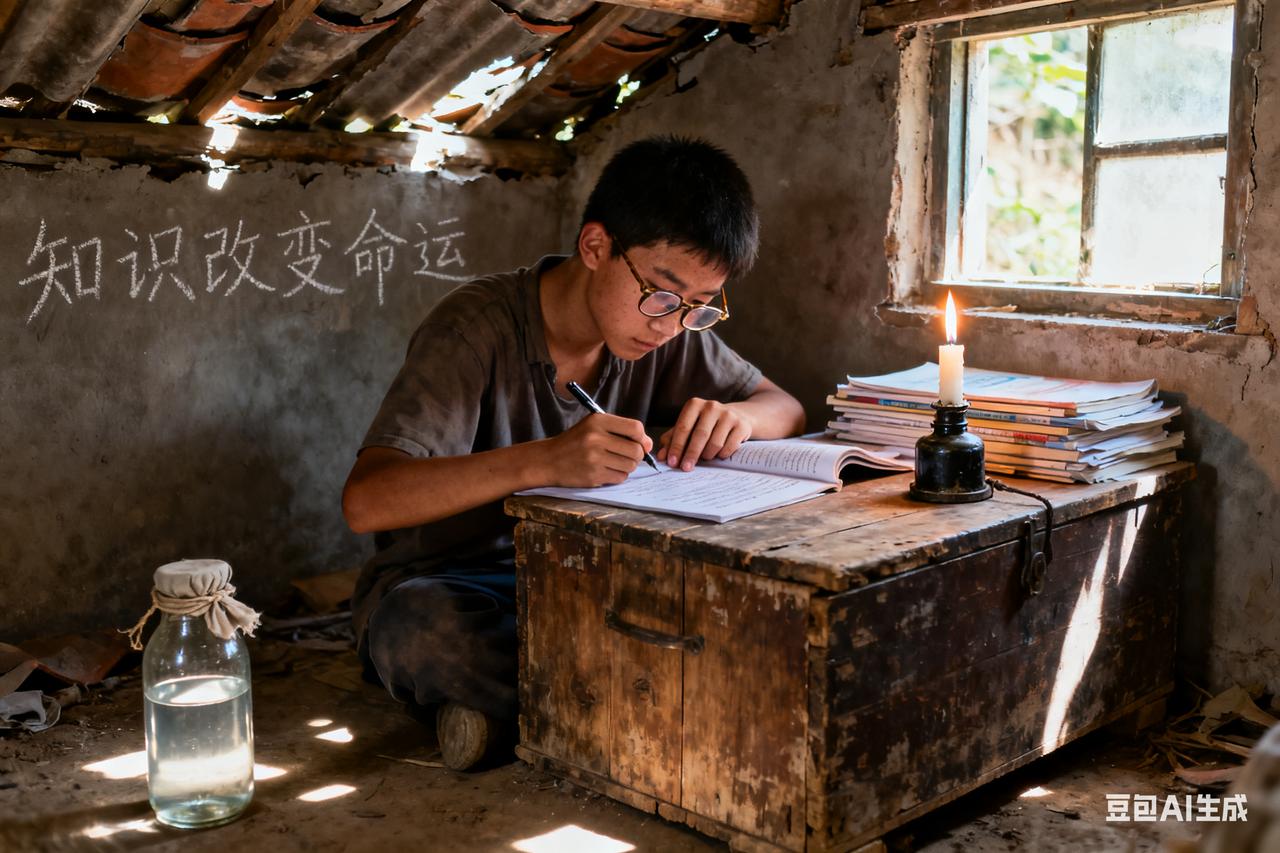

1992 年二姐高考落榜后一心想复读,可家里穷得揭不开锅,邻居张婶上门逼她嫁给瘸腿侄子,这时大嫂端着一盆水泼了过来。 1992 年的渭北秋老虎毒得很,晒得土窑顶的茅草打了卷,也晒得二姐手里的高考成绩单发了皱。红笔写的 “落榜” 两个字,像块石头砸在窑洞里,连墙角的蛐蛐都不叫了。 父亲蹲在炕沿边抽旱烟,烟杆 “吧嗒” 响了半宿,才哑着嗓子问:“老二,接下来咋打算?” 二姐攥着成绩单的手发白,指甲掐进纸里:“大,我还想再考一年。” 这话一出,窑洞里更静了。大哥刚娶完媳妇,借的彩礼钱还没还清,债主隔三差五就来门口晃。 父亲前段时间拉了两车苹果去西安卖,半道遇上连阴雨,果子烂了大半,不仅没赚钱,还赔了本钱。 家里的粮缸见了底,灶台上的油罐只剩个底儿,哪还有钱供她复读? 父亲没应声,只是把旱烟锅在炕沿上磕得火星乱溅。二姐垂着头,眼泪砸在成绩单上,晕开一小片墨渍。 没等家里商量出个章程,邻居张婶找上门来了。 她一进院子就大声对我妈喊道:大妹子,今天姐有个好事想给你说道一下。 窑里的一听都一愣。 张婶的老公在镇上煤矿当会计,日子早已奔小康了,平时里根本不太和我们这些穷户来往,今天怎么突然登门了。还说有什么好事。 母亲还没有开口,张婶自己却先开了口。 “大妹子,我知道咱妮儿今年高中毕业了,女娃娃嘛,也算识了不少文化了,都算文化人了,今天想给咱妮儿寻了个好人家,男方是我娘家亲侄子,和咱妮儿年龄相仿,家里开着小卖部,有钱!” 她把有钱那几个字说得特别响亮,只怕我们一家人听不明白。 张婶娘家就在邻村,基本情况我们差不多都知道,她大哥是村长,家时挺有钱的。有个儿子和我二姐年龄差不多,不过小时候因为扒拖拉机摔断了腿,走路一瘸一拐的。 二姐脸涨得通红:“张婶,我不嫁,我要复读。” 张婶的脸瞬间沉了下来,拍着大腿嚷嚷:“你这妮儿咋不识好歹?家里都穷得快揭不开锅了,还想着复读?别到时候学没考上,倒成了老姑娘!我侄子肯要你,都是给你脸了!” 这些话像针一样扎人,二姐气得浑身发抖,却不知道该怎么反驳。就在这时,大嫂端着一盆洗衣服的水从里屋出来,脚步没停,“哗啦” 一声,一盆水不偏不倚泼在张婶身上。 肥皂水顺着张婶的花头巾往下淌,溅得她的布鞋都湿了。张婶愣了几秒,才跳着脚骂:“你这媳妇咋回事?眼瞎了?” 大嫂擦了擦手,语气平静却带着劲:“张婶,对不住啊,我刚从里屋出来,没看见您。您要是嫌湿,赶紧回家换换,别冻着了。” 她话里的意思谁都听明白 —— 这水就是故意泼的。 张婶气得嘴唇哆嗦,指着大嫂半天说不出话,最后狠狠瞪了二姐一眼,骂骂咧咧地走了。看着她灰溜溜的背影,二姐鼻子一酸,眼泪又掉了下来。 当天晚上,窑洞里的灯亮到后半夜。大嫂把二姐叫到自己屋里,从怀里掏出一个用手帕包着的布包,层层打开,里面是一沓皱巴巴的钱,最大的面额是十元,最小的是一元。 “老二,这是三百块,你拿着当复读费。” 大嫂的声音很轻,“我连夜骑车子回了趟娘家,跟我哥我嫂凑的。你放心读,家里的事有我和你哥呢。” 二姐攥着钱,手都在抖。她知道大嫂娘家也不富裕,这三百块钱,不知道是娘家人省了多少口粮、卖了多少鸡蛋才凑出来的。她想说谢谢,可话到嘴边,却只剩哽咽。 接下来的一年,二姐住进了县中的复读班。每天天不亮就起床背书,晚上教室里的灯灭了,她还在煤油灯下做题。 大嫂每个月都会踩着自行车,给她送些腌菜和馍馍,有时候还会塞给她几块零花钱,让她买点营养品。 1993 年夏天,二姐收到了西安外语学院的录取通知书。 那天,父亲摸着通知书,手都在抖,一个劲地说:“好,好,咱娃有出息了。” 大学毕业后,二姐回了县城,成了中学的英语老师。 她每个月都会往家里寄钱,逢年过节就回来看望父母。大哥和大嫂的孩子到了上学的年纪,二姐主动把孩子接到县城,让他在最好的小学读书,还给他报了辅导班。 现在,二姐已经成了县城里有名的老师,可每次跟人说起当年的事,她都会红着眼眶说:“多亏了大嫂当年泼张婶的那盆水。要是没有那盆水,我可能就被说动嫁了人,一辈子都走不出那个黄土坡。更多亏了她连夜回娘家借的三百块钱,那是我这辈子收到的最贵重的礼物。” 每年春节,二姐都会给大嫂买新衣服、新鞋子,还会把家里的活儿都包了,让大嫂好好歇几天。她说:“当年大嫂帮了我,我这辈子都忘不了。做人啊,就得懂得感恩。” 那盆泼在 1992 年秋天的水,不仅浇走了张婶的刻薄,更浇开了二姐的人生,也浇出了一家人最珍贵的温暖。而大嫂连夜借来的三百块,装的不是钱,是能照亮黄土坡姑娘未来的光。 原来真正的亲人,从不会让你向命运低头。