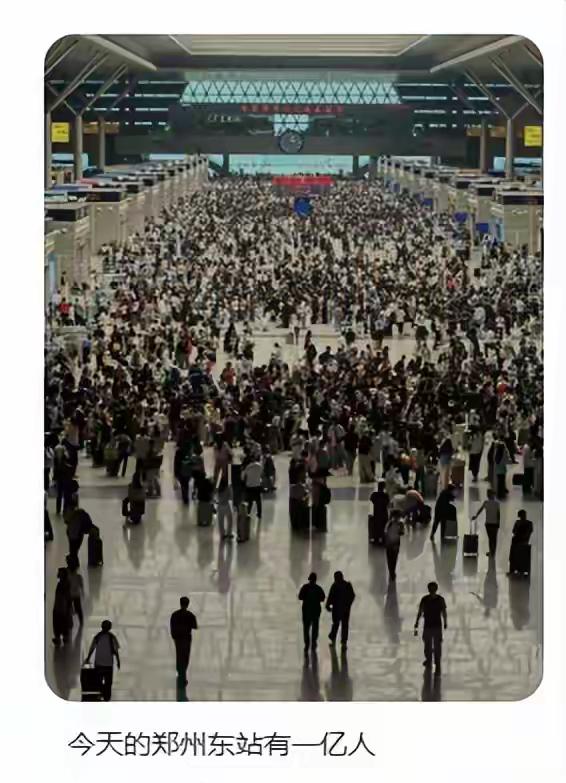

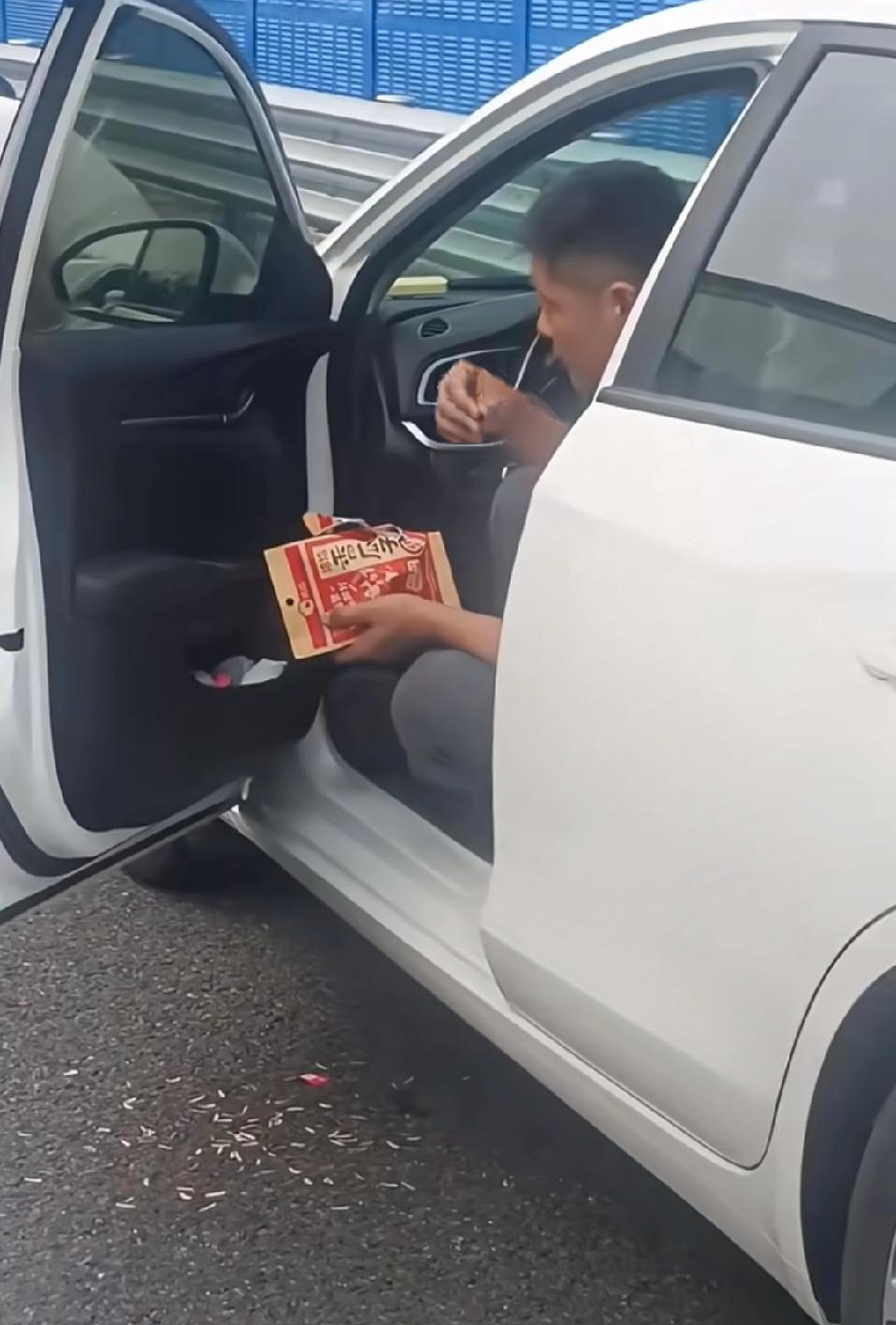

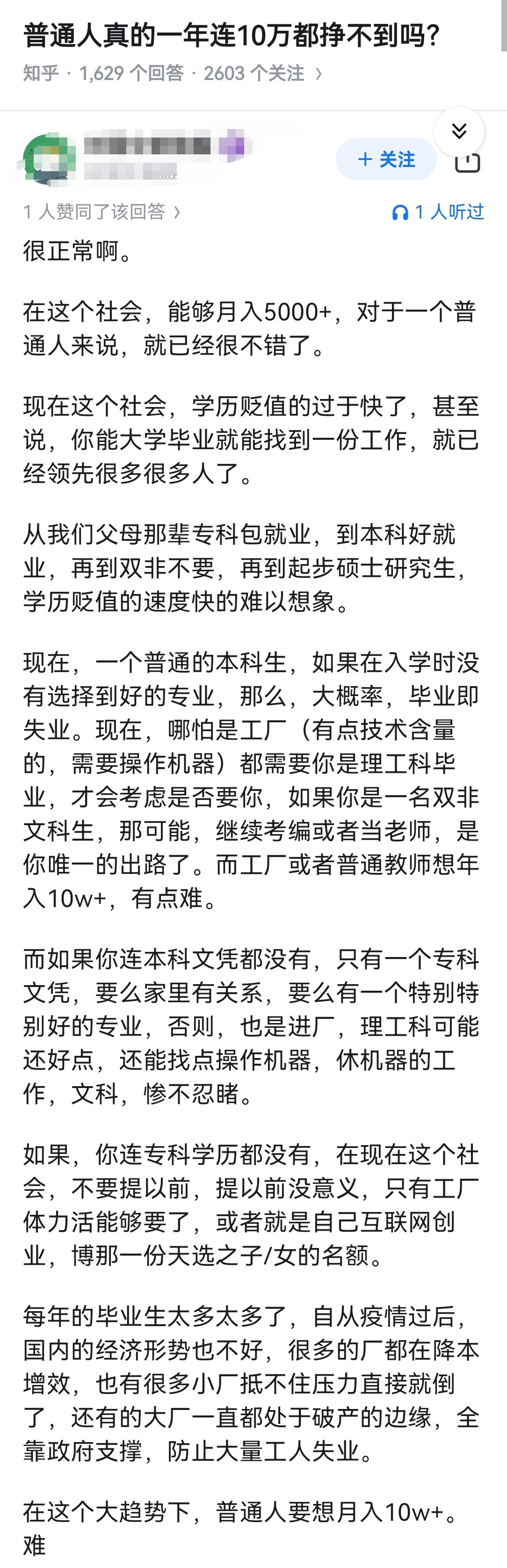

“好消息:29 号上午请了假想错峰回家;坏消息:下午刚拐上高速就动不了了。” 谁能料到,本想 “提前两天避堵” 的如意算盘,全中国的司机们都想到一块儿去了, 这事儿简直成了现代版的三国演义——人人都想“暗度陈仓”,结果全挤在了一条道上。你以为提前半天就能躲过拥堵,没想到聪明反被聪明误。导航软件上显示着深红色的拥堵线,就像一道无法逾越的屏障,把回家的喜悦生生压成了焦虑。车里备好的零食吃完了,手机电量掉得比车速还快,这种集体性误判简直成了假期出行的保留节目。 问题的根子在于,我们总想着用时间差来解决空间不足的矛盾。大家都挤在同一个假期出行,路网容量就那么大,再怎么“错峰”也像是在早高峰的地铁站里琢磨哪个口人少——本质上都是徒劳。真正该反思的是这种集中式休假制度,当十四亿人只能在几个固定时间段流动,再好的基础设施也扛不住。 换个角度看,这种“集体踩坑”反而暴露了智能交通的局限性。导航软件能算出最短路径,却算不出人心理。当所有软件都推荐同一条“避堵路线”时,这条路线反而成了新的堵点。科技解决了信息不对称,却制造了新的决策共振。 其实很多人已经开始用脚投票。要么干脆宅家不动,要么选择高铁飞机。自驾这种原本充满自由感的出行方式,正在变成一种煎熬。服务区里排队充电的电动车、找不到车位的油车,都在提醒我们:当某个选择成为大众共识时,它可能已经不再是优选。 或许未来该换个思路:与其琢磨怎么挤进高速,不如想想是不是非要这个时候回家。把团圆的意义从“准时到达”解放出来,提前一周或推后几天回家,说不定更能体会亲情的温度。国庆后错峰出游 提前国庆回家 返岗大堵车 提前出游 预判式堵车 提前六天回老家 节日返程 今天十一路回家 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。