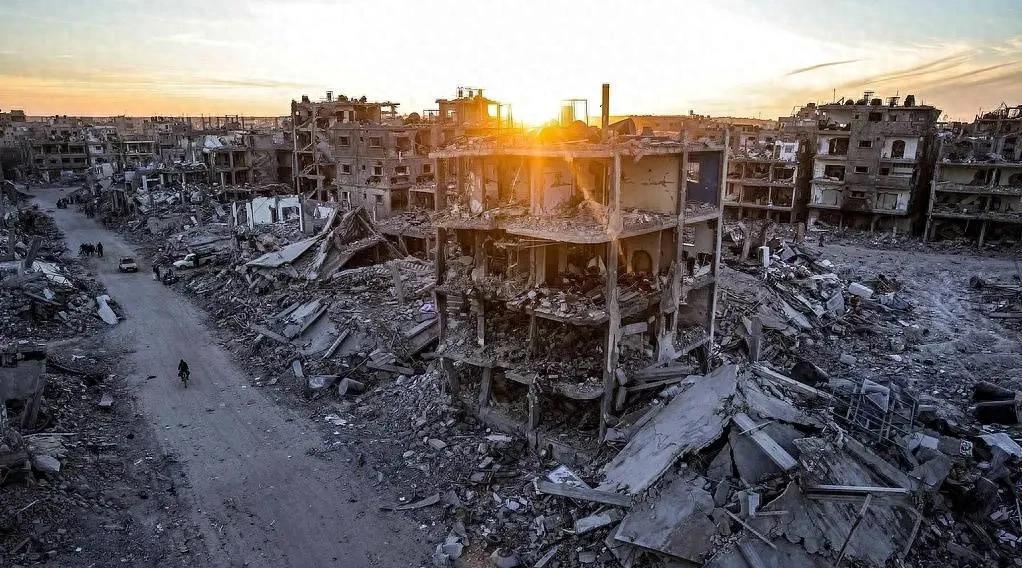

两年的坚持抵抗,加沙的意义究竟是什么 约旦河西岸仿佛成了被遗忘的角落,那里的屈辱是静默的,那里的挣扎是无声的,因为那里缺少了一面迎风屹立、即便千疮百孔也绝不倒下的旗帜! 而加沙,却吸引了全世界的目光。 2025年的加沙,几乎已经从地图上消失。楼房倒塌,街道断裂,水电系统瘫痪,连一面完整的墙都难以找到。 两年前的冲突将这片土地变成了人间炼狱,每天都有无辜的人失去生命。面对强大的军事力量,加沙的抵抗力量几乎没有胜算,这是一场完全不对称的战争。 但令人惊讶的是,在这片废墟之中,生活仍在继续。孩子们在瓦砾间画画,人们用洗过碗的水给孩子洗澡,母亲们接雨水冲泡奶粉。 这些看似微小的日常,却是生命最顽强的证明。当前,尽管面临“完全占领”的威胁,加沙仍在谈判桌上为保留未来争取的空间而努力。 加沙的抵抗,从来不是为了取得军事上的胜利,而是为了证明自己的存在。当有人问起这两年的坚持到底为了什么,答案其实很简单:不抵抗就意味着被遗忘,抵抗则至少能保留希望。 在信息爆炸的时代,人们的注意力转瞬即逝。巴勒斯坦问题曾一度被国际社会边缘化,许多国家甚至不愿再提及这个话题。但正是这两年的坚持,让加沙重新回到了世界舞台的中央。 新闻媒体持续报道,国际组织频繁发声,人们开始思考:一个被围困、被摧毁的地方,是如何坚持下来的? 这种关注不是靠外交辞令换来的,而是用日复一日的坚守和牺牲赢得的。 加沙没有打赢战争,但他们赢得了尊重;没有彻底改变局势,但他们保住了希望的火种。 当加沙的抵抗吸引世界目光时,约旦河西岸的处境形成了鲜明对比。 那里的挣扎是静默的,屈辱是无声的。不是因为没有苦难,而是因为缺少一面能够迎风屹立、即使千疮百孔也不倒下的旗帜。 加沙的意义,恰恰在于它打破了这种沉默。它用最原始的方式向世界宣告:我们还在这里,我们没有放弃。 就像那个在轮椅上仍高举巴勒斯坦旗帜的青年,即使双腿被炸断,仍誓言抵抗到底。这种姿态本身,就是对命运最有力的反抗。 巴勒斯坦人对加沙的坚守,远远超出了对一块土地的眷恋。这片土地承载着他们的历史、身份和尊严。 1948年以来,巴勒斯坦人生存的空间不断被压缩,加沙已成为他们最后的立足之地。 尽管加沙水资源匮乏,97%的地下水不适宜饮用;尽管这里失业率高达67%,90%的居民依赖国际援助;尽管生活条件极端恶劣,但人们依然不愿离开。 因为对他们而言,加沙不仅是地理上的家园,更是民族精神的象征。 这种坚守让人想起一句老话:金窝银窝不如自己的草窝。巴勒斯坦人对家园的眷恋,超越了物质层面的考量,成为了一种精神追求。 他们用行动告诉我们:尊严有时比舒适更重要,归属感比安全感更珍贵。 谈判桌上的较量,不再是枪炮的对决,而是意志的博弈。 当前达成的谈判框架虽然并不完美,但关键条款为未来保留了空间:抵抗组织没有完全解除武装,未来的政治安排将由所有巴勒斯坦人共同投票决定。 这就像是快要熄灭的火苗,暂时将它保护起来,是为了有一天能重新点燃。今天的加沙,正从直接的军事对抗转向更深层次的坚持,一种知道何时前进、何时保留的战略智慧。 加沙的孩子们依然在画着太阳。尽管他们的生活没有阳光,但他们知道太阳的方向。这种对光明的向往,正是加沙抵抗的全部意义。 它告诉我们:只要心怀希望,即便在废墟中也能看见未来。 两年的抵抗,让加沙从几乎被遗忘的边缘重新回到世界视野的中心。这不是一场传统意义上的战争,而是一个民族为证明自己存在而进行的抗争。 当我们在社交媒体上刷过这些消息时,不妨停下来想一想:加沙的抵抗究竟意味着什么? 它告诉我们,即使力量悬殊,坚持本身就有价值;即使声音微弱,打破沉默就是胜利。 参考资料:新华时评丨冲突延宕两年,加沙向何处去?——新华社新闻