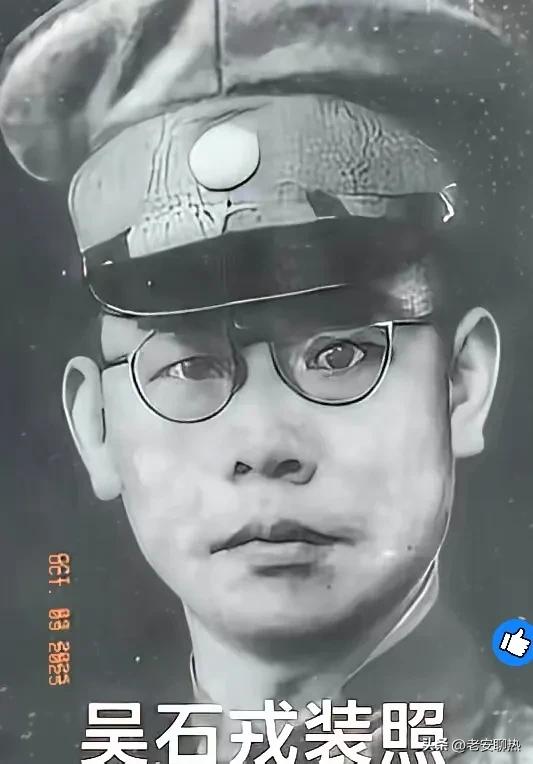

949年10月6日,吴石过五十五岁生日,那天他和家人照了张全家福,每个人都在笑,没人想到这会是最后一张,几天后他去香港见一个叫万景光的人,从那以后,他再也没回来。 —— 照片洗出来,吴石把底片塞进西装内袋,顺手捏了捏小女儿的脸蛋:“等爸爸回来,给你带香港最新款的蝴蝶结。”孩子踮脚要抱,他弯腰却先闻到她头发上的桂花油味,香得让他心里一沉,像提前写好的告别。夫人王碧奎把围巾给他围了三圈,还是忍不住往他箱子里多塞一瓶胃散,嘴里念叨:“洋人咖啡烈,别空腹喝。”吴石笑她小题大做,却偷偷把药瓶放在最上层,那动作轻得像在藏一枚手榴弹。 香港岛启德机场,万景光穿着风衣接他,两人没握手,只交换了报纸。吴石瞥见报缝里夹着一张船票,日期是下周,目的地:基隆。那一秒他明白,这趟“商务考察”压根不是喝茶谈生意,是把最后一条命根子送出去。夜里住进弥敦道小旅馆,他伏在浴缸盖上写密件,自来水笔漏水,把“要塞火力配系图”几个字晕成一朵蓝黑花。写完撕成两半,一半塞进牙膏筒,一半藏进烟盒,心里自嘲:要是被抓,起码让敌人拼拼图拼到手软。 回房睡觉却合不上眼,想起全家福里老二缺了颗门牙,笑起来像个小土拨鼠。他摸出那张照片,在背面写日期,钢笔尖戳破纸面,戳得“10”字多出一个墨黑洞,像子弹入口。第二天一早,他把照片寄回台北,信封里只塞了一句“勿念”,连邮票都是万景光给的英国女皇头,盖的是香港邮戳,像给命运盖了个外文书签。 12号深夜,两个穿风衣的敲房门,说是“查身份证”。吴石把烟盒递过去,顺手按下马桶冲水键,蓝黑水打着旋儿下去,像提前给他送行的浪花。对方没掏证件,只亮出手铐,金属光冷得让他想起黄浦江口冬天结薄冰的军舰甲板。他被押下楼,楼梯转角碰见万景光,两人对视一秒,谁也没说话,却同时把脚步踩得震天响,像给楼上同伴报信:点子扎手,风紧扯呼。 此后音讯全无。台北家里等信的夫人,每天把报纸摊在榻榻米上,用毛笔在“匪谍”新闻里圈“无名男尸”,圈得报纸像开了天眼。一个月后,邮差送来香港退包,信封被撕开,照片还在,只是每个人的脸被钢笔涂黑,只剩小女儿缺牙笑没被涂,像黑夜留的一盏小灯。夫人当场晕过去,醒来把照片锁进樟木箱,钥匙扔进井里,扑通一声,整个院子安静得能听见桂花落地的声音。 岛内开始风传:有人把“海南防御图”送到对面,共军炮击金门的弹着点准得吓人。街头巷尾贴满“保密防谍”海报,小孩唱儿歌都加一句“抓匪谍”。没人知道吴石被关在哪,直到1950年夏,广播里播出“军事叛乱案”判决,名字排在第一个,罪名是“通敌”。公审那天,他穿西装,领口笔直,像去赴宴。法庭给他最后陈述机会,他只说一句:“台湾是中国一省,我回自己家,算什么叛?”法槌敲下,声音脆得能震碎玻璃,却震不碎他嘴角那抹笑。 后来有人偷偷传出口信:行刑前夜,他把那瓶没开封的胃散交给同号子难友,说:“你胃病重,留着。”自己只留一张被涂黑的全家福,卷成烟卷大小,塞进贴身口袋。枪响后,整理遗体的老兵发现那张照片,墨被血晕开,所有人的脸又浮了出来,像从黑夜游回人间。 故事到这儿,似乎该落幕。可偏偏四十几年后,金门挖战壕,出土一只锈牙膏筒,里面半张要塞图还在,蓝墨水线条清晰得能看清碉堡射孔。消息回岛,王碧奎已经九十,坐在轮椅上听完,只伸手摸了摸空气,像给远方的丈夫整了整歪掉的领带。她把那筒残图捐给纪念馆,签字时写:名无固宜,约之以命,人亦如此。 我去看展,隔着玻璃瞧那半截图纸,忽然想起自己小时候在外婆家翻樟木箱,曾摸到一张被涂黑的照片,缺牙小女孩笑得像小土拨鼠。外婆夺过去锁回箱子,钥匙照旧扔进井里,扑通一声,把一段历史又沉回水底。那一刻我明白,吴石没回来,却把“回家”两个字,留给了更多人——有人用它来,有人用它守,有人用它等。照片会褪色,墨会晕开,可那道缺牙的笑,像黑夜留的灯,一直亮到今天我们抬头。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![好消息:湾湾宣传发力了!坏消息:翻车了[捂脸哭]最近湾湾的账号到处在宣传花莲](http://image.uczzd.cn/7075137579735147710.jpg?id=0)