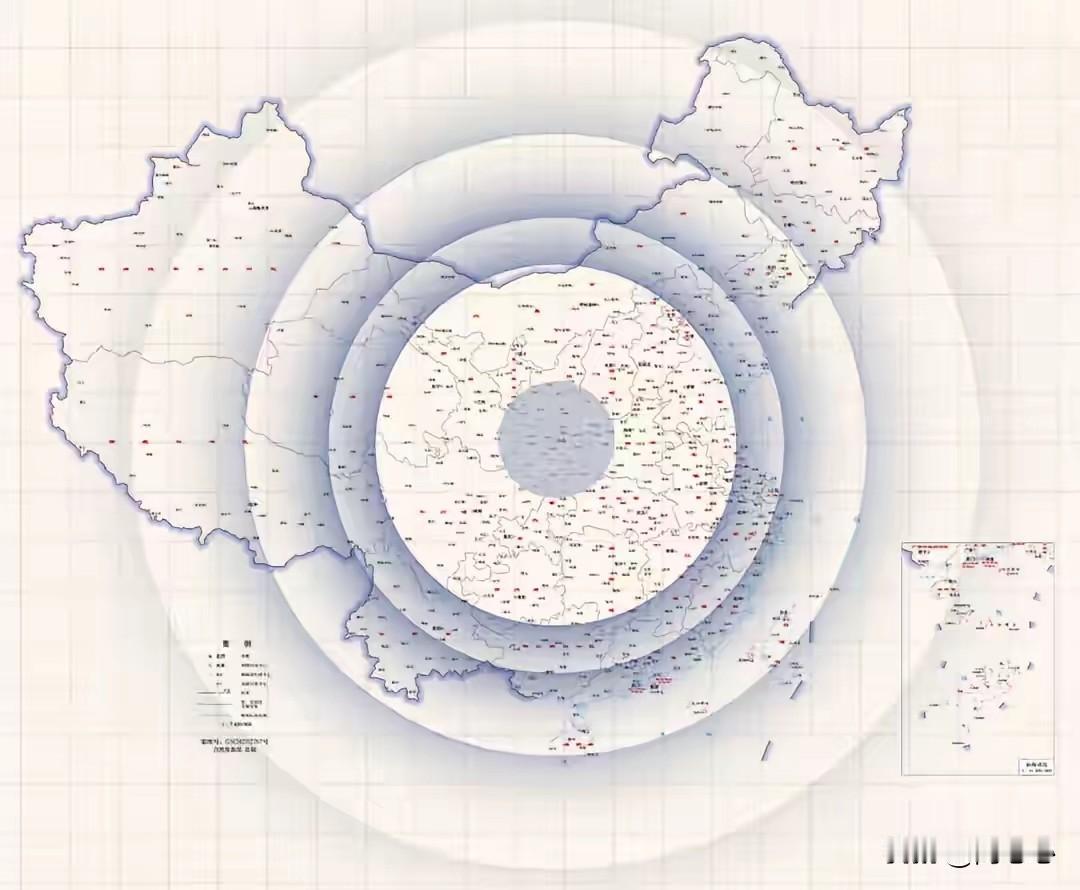

关于“巧合还是泄密?西方国家为何能提前预判中国最新消息”这一话题,折射出国际情报、信息披露和外交策略的复杂互动。本文将从情报收集手段、信息分析能力、技术优势、政治意图以及信息传播渠道等方面展开分析,试图剖析背后的原因。 一、情报收集渠道的多样性与优势 先进的情报技术:西方国家,尤其是美国、英国等,有着全球最为发达的情报机构(如CIA、MI6、NSA等),拥有丰富的技术手段,包括卫星监控、电子监听、网络渗透等。这些技术能够追踪各国的军事动态、科技研发、外交活动,从而提前获得相关信息。 人力资源与谍报网络:西方情报机构建立了庞大的谍报网络,渗透到多国政府、科研机构、企业甚至民间。这些谍报人员获取内部信息,披露或引导信息流,用于分析和预测。 舆情监测和信源整合:通过监控国际新闻、学术出版、行业动态,结合内部信源,形成多维度情报体系。这种整合能力使得他们可以捕捉到中国最新动态的早期端倪。 二、信息分析与预测的能力 大数据与人工智能:利用大数据分析、机器学习等技术,西方国家可以从大量信息中提取关键信息,识别潜在趋势,甚至提前判断中国的政策动向。 智囊与专家团队:集结国内外产业、政治、军事领域的专家,进行深度分析,提升预测的准确率。 历史经验与制度优势:西方国家拥有成熟的情报体系和制度经验,善于从复杂信息中抽丝剥茧,找到关联线索。 三、技术优势与壁垒 网络基础设施:强大的网络基础设施使得信息的收集、传输和分析效率极高。 保密能力:西方国家在信息安全领域拥有强大技术,能在收集和分析过程中减小泄露风险,增强情报工作的持续性。 逆向工程和技术渗透:通过技术手段逆向分析中国的公开信息、技术研发进展,提前获知相关动向。 四、政治意图与策略 情报优先于外交交流:情报优势赋予西方国家战略主动权,可以提前布局,调整政策。 信息战与心理战:提前“预判”也可能是一种战略手段,试图影响中国的政策决策或引导国际舆论。 监控与制衡:中国作为崛起中的大国,受到严密监控,一些内部信息泄漏、被猜测为意图欲盖弥彰的行动。 五、信息传播渠道的开放性与渗透性 国际合作与情报共享:西方国家与盟国、合作伙伴之间存在大量情报交换,分享彼此的观察与分析。 公开渠道的筛选与误导:利用公开信息、媒体报道,制造“提前曝光”的假象或引导某些预判。 公开与非公开消息的交互:通过新闻、学术论文、公开声明,营造“势不可挡”的局势。 六、巧合还是泄密:真相的多重解读 很多时候,西方提前预判可能源于其技术优势或多年积累的情报体系,但也存在偶然的巧合或信息泄密的可能。例如: 内部人员泄密:某些敏感信息通过内部泄露暴露。 信息被敌对势力利用:中国相关信息被敌对方“渗透”或“滲入”。 公开信息的提前揭示:某些政策或科技动向通过早期迹象被外界识破。 七、总结 总体而言,西方国家能提前预判中国未来动向,背后既有先进的情报技术与体系支持,也离不开多渠道、多维度的分析处理。虽然“巧合”偶有发生,但大多是因为他们的系统性工作和技术优势所致。同时,也需要警惕信息被操控或误导的可能,保持信息敏感性和战略定力。 未来,中西之间的“信息博弈”将愈发复杂多变,理解背后原因,有助于我们更好地应对国际形势变化,增强信息安全和战略自主。 俄罗斯情报泄漏 美国机密泄漏