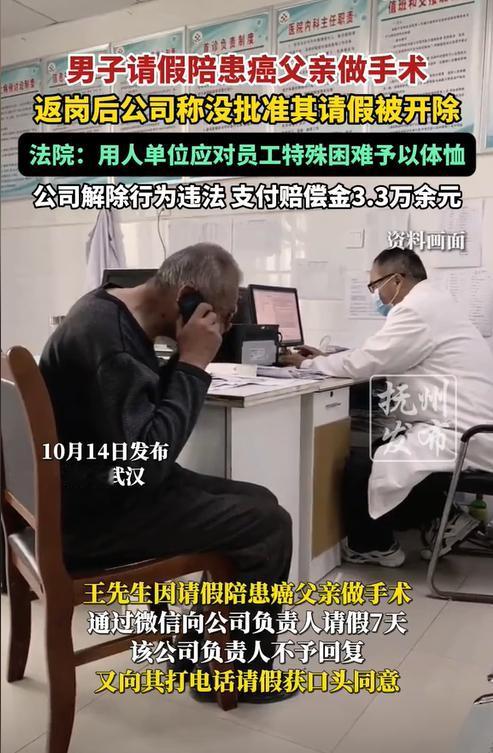

湖北武汉,一位32岁的男子因为陪父亲做手术,被公司以“旷工”为由辞退。父亲在病床上命悬一线,儿子奔波在病房与职场之间;一边是亲情的召唤,一边是制度的冷漠。王先生最终选择回家照顾父亲,却没想到等来的不是慰问,而是一纸《解职通知》。如今他将公司告上法庭,要求认定公司违法解除劳动合同。 王先生是家中独子,2021年进入武汉某建筑公司担任采购员。2024年春节过后,父亲突然确诊肝癌晚期,并紧急下达了手术通知。医生告诉他,手术后72小时是危险期,必须有家属陪护。面对父亲病危的现实,王先生立即在微信上向直属领导李某请假七天,同时说明工作已完成交接。消息发出后,李某迟迟未回。焦急之下,王先生连续拨打了三次电话,李某才含糊地回应:“我知道了。” 这句简短的回复,成为后来诉讼的关键。王先生认为请假已获批准,便匆忙赶回家照顾父亲。八天后返岗时,却在公司群里看到一份《解职通知》,理由是“连续旷工多日”。王先生当场愤怒地质问:“我明明打了电话请假,你们怎么能说我旷工?”公司回应:“请假没走流程,口头请假无效。”随后,公司以“工作纪律严重违反”为由正式解除劳动合同。 失业意味着收入断供,而父亲的治疗费用正是燃眉之急。王先生申请劳动仲裁,主张公司辞退违法,要求赔偿经济损失。公司则抗辩称:春节期间已统一安排职工年假,王先生再请假属额外缺勤;且未按请假制度履行书面申请,应认定为旷工行为。 仲裁委在审理后认为,王先生在请假时已明确说明原因和时限,且领导口头回应“我知道了”,构成默示同意。依据《民法典》第140条规定:“行为人可以明示或者默示作出意思表示。”在有明确沟通记录的情况下,领导未否认或要求补充手续,应视为批准。公司未能提供证据证明已告知王先生“未按流程即属旷工”,因此认定公司解除行为违法,裁决其支付赔偿金。 公司不服裁决,提起诉讼。庭审中,王先生提交了微信记录、通话截图及父亲的病历资料,均能证明请假真实、事出紧急。公司则坚持认为其“未走书面流程”构成违纪,并称春节假期即为年休假,无法另行请假。 法院审理后指出,《职工带薪年休假条例》第3条明确,职工工作满一年享有5天年假;年假安排应基于双方协商,企业不得单方抵扣。王先生春节期间虽休假,但曾被公司安排工作,不能算作年休假。因此,公司“假期已用尽”的理由缺乏依据。 更关键的是,公司无法证明其内部请假制度对“口头请假无效”有明确书面规定。领导李某虽未正式批复,但其回复“我知道了”已构成对请假行为的默认。法院认为,在紧急家庭医疗事件中,用人单位应体现基本的人文关怀,员工的行为具有合理性与必要性。公司未履行告知义务,却以“旷工”为由解除劳动合同,缺乏合法依据。 最终,法院判决公司支付赔偿金3.3万元。公司上诉后,二审维持原判。 法律分析中,《劳动合同法》第87条明确规定:“用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应当依照本法第47条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。”这条被视为劳动者权益保障的核心条款之一。换言之,一旦公司解除行为不符合法定条件,就要承担双倍经济补偿责任。 法院同时援引《民法典》第509条关于“诚实信用原则”,指出劳动关系应基于诚信与合理信赖。王先生的行为并非恶意旷工,而是为照顾病危父亲的紧急举动,其动机合理、情节特殊。公司在未进行沟通的情况下径行辞退,显然违背了劳动管理的比例原则。 从法律层面看,劳动纪律固然重要,但司法实践中强调“情理法结合”。在员工因直系亲属突发重病而请假时,用人单位负有合理配合与关怀义务。制度管理不能成为压制人性的工具。正如多地法院在类似案件中反复强调的那样:企业应在合法合规的基础上,兼顾社会伦理与人道考量。 值得注意的是,本案中王先生虽通过微信请假,但仍留下证据链。这提醒职场人士,在紧急事件中应尽量保留沟通记录、截图、电话录音等,以备后续维权举证。反之,用人单位也应建立明确的请假流程并进行培训,否则管理漏洞将成为自身败诉的关键。 “法律不是冷冰冰的条文,而是有温度的秩序。”王先生的胜诉,不仅是个人维权的成功,更是一堂职场法治教育课。它让更多人看到:在制度与人性的交界处,法律最终选择了站在合理与善意的一方。