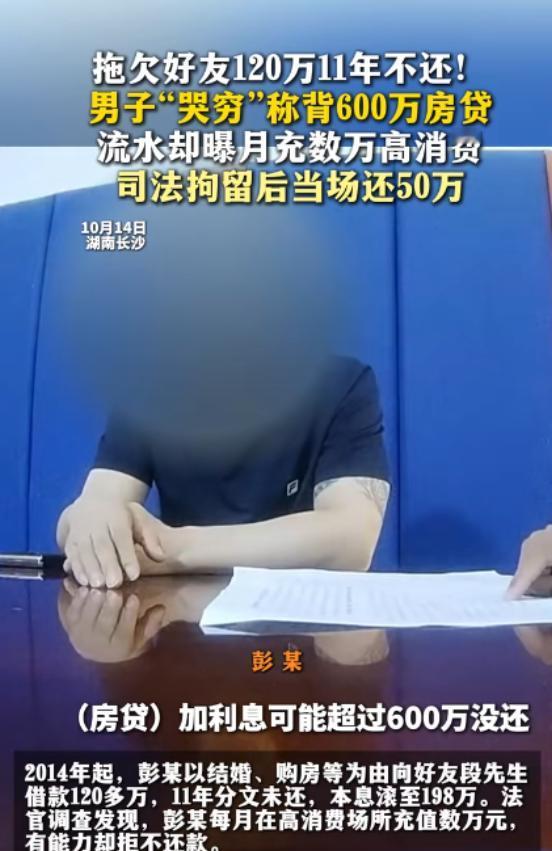

湖南长沙,段先生在2014年借给好友彭某120多万元,本想着帮朋友度过婚房难关,谁料这一借就成了无底洞。十一年间,彭某分文未还,连本带息高达198万元。被诉上法院后仍辩称“没钱还”,但当执行法官准备拘留时,他却突然转账50万元。 2014年春,段先生与彭某相识多年,两人私交甚笃。彭某声称要结婚买房,手头周转不开,希望能临时借一笔钱。考虑到多年的信任,段先生未作过多防备,直接转账120万元,双方口头约定“最多两年归还”。然而,两年期限已过,彭某却以“工程款没到账”“资金链紧张”等理由一拖再拖。起初段先生顾念情面,只是多次电话催促。彭某每次都轻描淡写:“再给我点时间,兄弟不会赖账。” 五年过去,钱仍杳无音信。友情的信任在时间里逐渐变成冷漠的沉默。段先生终于意识到,这笔债可能再也回不来了。2024年初,他整理转账记录、聊天截图,向长沙市中级人民法院提起民间借贷诉讼。 法院经审理认为,二人之间的借贷关系清晰明确,借款事实有银行流水、聊天记录等证据支撑,双方系民间借贷关系,依法受《民法典》第六百六十七条保护。判决彭某需归还本金及利息共计198万元。判决生效后,彭某依旧不履行。面对执行通知,他却“摆出一副穷态”,称自己“实在没钱”。 段先生并不信,朋友向他透露彭某在外高消费,“每月足浴会所都充值上万,还在高档酒楼请客。”段先生遂将线索提供给执行法院。依据《民事诉讼法》第六十七条规定,“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。”对当事人不能自行收集的证据,法院可以调查取证。 执行法官据此展开调查,结果显示彭某名下无房产转移记录,却频繁出入高端消费场所:某足浴会馆充值1万元、台球厅月消费5000元、汽车贴膜花费2.98万元、某水果店会员卡预存5000元。这些账单一一呈现在卷宗中,让“没钱”的说法彻底崩塌。 在执行谈话中,彭某依旧上演“苦情戏”。他说:“我房贷利息每月要还几万,公司也不景气,真是山穷水尽。”执行法官冷静回应:“你花3万元给车贴膜,难道那不算钱?欠债不还,却享受高消费,是对法律的蔑视。”面对铁证,彭某哑口无言。 法院遂决定对其采取司法拘留措施。依据《民事诉讼法》第114条规定,“拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的,可以拘留或罚款。”拘留上限为15日,罚款金额不超过10万元。就在法警押送彭某前往拘留所途中,他终于慌了,连声表示“马上还钱”,并当场通过手机转账50万元。随后,在执行法官调解下,签订了分期还款协议,约定每季度偿还30万元。 这场戏剧性反转的背后,是法律对“老赖”行为的精准制裁。司法拘留并非惩罚,而是促使被执行人履行义务的强制措施。正如《刑法》第313条规定,对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,可构成拒不执行判决、裁定罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 在本案中,彭某在被拘留前主动履行部分债务,显示其具有履行能力但非完全拒绝,尚未触及刑事追责的标准。但若后续再度违约,法院可随时移送公安机关立案侦查。 法律专家指出,民间借贷案件中,最大的执行难题在于“隐匿财产”与“虚假贫困”。近年来,法院强化了对被执行人资产的全网排查,包括银行账户、车辆、不动产、支付宝、微信等渠道,任何高消费行为都可能成为执行突破口。“一边哭穷,一边奢侈消费”,在法律面前终究行不通。 这起案件之所以引发舆论热议,是因为它真实反映了社会上不少债务纠纷的共性——人情借贷缺乏书面约定、欠款人赖账心态严重、执行环节取证困难。友情在金钱面前变得脆弱,而法律成为最后的防线。 从法理上看,《民法典》第六百八十条明确规定:借款到期未还,出借人可请求支付利息及违约金;若借款人拒不履行法院生效判决,执行法官可采取限制消费、冻结账户、纳入失信名单等措施。彭某的案例,正是这一制度威慑的生动体现。 更值得注意的是,《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》明确禁止被执行人进行非生活必需的高消费行为,如乘坐飞机头等舱、入住星级酒店、购买不动产、子女就读高收费学校等。彭某在足浴会所、台球厅、汽车贴膜的高消费行为,已构成违反限制令的典型案例。 法不容情,但法有温度。法院在执行中并非“一抓了之”,而是通过教育+惩戒结合,促使债务人履行义务,实现实质性执行。段先生的维权之路,虽历经漫长,但最终得到了应有的结果。