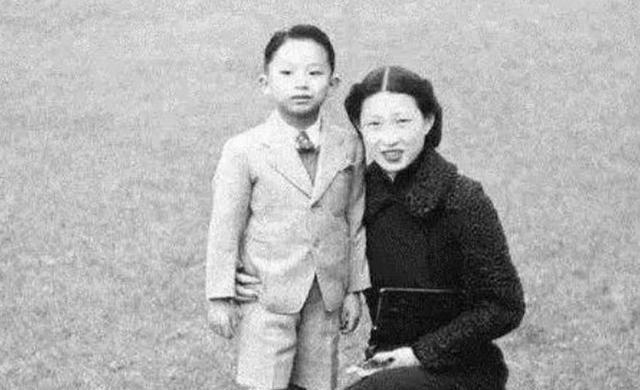

1990年3月20日,93岁的于凤至走到了生命的尽头。因为三个儿子都已相继去世,陪伴在她身边的只有唯一的女儿张闾瑛。 于凤至这人,她从来就不是一个逆来顺受的弱女子。13岁就考进奉天女子师范,在那个年代,这绝对是知识女性的顶配了。所以,当张作霖看上她,想让她当儿媳妇的时候,于家是有底气挑一挑的。 可偏偏,张学良不乐意。那会儿的少帅,才15岁,正是叛逆的时候,心里想的是那些烫着卷发、会说洋文的新派小姐。于凤至比他大三岁,在他眼里,就是个“乡下来的大姐”。据说张学良闹得厉害,于凤至知道了,也没哭没闹,直接给他写了封信,还附了首诗,大概意思就是:“你要真不愿意,这事就算了,我也不是非你不嫁。”你瞧瞧,这骨子里的傲气,一般人真没有。 最后婚还是结了,张作霖拍的板,谁也拗不过。张学良嘴上答应婚后不纳妾,但心里那道坎,始终没过去。新婚之夜,他没叫“凤至”,也没叫“夫人”,开口就是一声“大姐”。这一声“大姐”,就叫了一辈子,也疏远了一辈子。 于凤至聪明,她知道丈夫心里没她,那就从别的地方找补。在大帅府那个复杂环境里,她愣是靠着高情商和手腕,把上上下下打理得井井有条。张作霖喜欢她,府里的姨太太们也服她,都说大帅府要是没这个大夫人,早乱套了。尤其是在张作霖被炸死后,外面乱成一锅粥,是她和五姨太稳住后院,没出一点岔子,给张学良回沈阳主持大局赢得了宝贵的时间。你说她只是个后宅妇人?格局小了。 她为张学良做的,远不止这些。东北易帜、中原大战,很多关键时刻,张学良的军政决策背后,都有她的支持和智慧。她甚至利用和宋美龄、宋霭龄的姐妹关系,为张学良搭建了顶级的政治人脉。可以说,张学良前半生的风光,军功章有她的一半,而且是分量很重的那一半。 可这些,都没能拴住丈夫的心。赵四小姐,也就是赵一荻的出现,是她心里永远的一根刺。 当张学良跪在她面前,求她“成全”他和赵四的时候,她是什么心情?估计天都塌了。但她最后还是点了头,只提了一个条件:赵四不能进帅府,不能有名分。很多人说她大度,其实那哪是“大度”,那是她作为正妻,给自己留的最后一点体面和尊严。 最扎心的一幕,是她最小的儿子张闾琪得肺痨夭折,白发人送黑发人,她心都碎了。可就在这个时候,张学良正在为他和赵四刚出生的儿子张闾琳大办百日宴。这边是丧子之痛,那边是得子之喜。这种对比,比任何一句伤人的话都来得更残忍。 后来西安事变,张学良被软禁。于凤至二话不说,从英国赶回来,陪着他一起坐牢。那段日子,是他们夫妻关系难得的温馨时刻。可好景不长,1940年,于凤至被查出乳腺癌,必须去美国治疗。 这一走,就是永别。 临走前,张学良拉着她的手,让她在美国照顾好自己,顺便为他打通关系,找条后路。于凤至含着泪答应了。她可能以为,病好了就能回来,他们还有未来。 到了美国,日子更苦。一边是化疗的痛苦,切除了一侧乳房,身心俱疲;一边是三个儿子的噩耗接连传来。大儿子张闾珣,在英国留学时被德国轰炸吓出了精神病,最后在医院孤独离世。二儿子张闾玗,成了个纨绔子弟,吃喝玩乐掏空了身子,早早就病死了。加上之前夭折的小儿子,她亲生的三个男孩,一个都没保住。 她拖着病体,闯进了华尔街。靠着与生俱来的商业头脑,硬是在股市和房地产里杀出一条血路。从一个小股东,做到了亿万富翁。她赚的每一分钱,都想着将来张学良自由了,能过上好日子。 然而,她等来的不是丈夫的回归,而是一封离婚协议书。 1964年,张学良为了和赵四正式结婚,托人从台湾给她带来了这封信。据说于凤至看完,手都在抖,但她最后还是签了字,只说了一句:“我们永远是我们。” 离婚后,她依然定期给张学良寄钱,而且数额不菲。张学良也照单全收。这俩人的关系,就是这么奇怪。一个愿给,一个愿收。 直到1990年,她生命的最后一刻。她把高达6亿美元的遗产,全部留给了张学良。唯一的遗愿,是在自己的墓碑旁留一个空位,希望死后能与他合葬。墓碑上,她让女儿刻下“张于凤至”,而不是“于凤至”。这个“张”字,是她坚守了一生的名分和执念。 张学良收下了钱,却拒绝了合葬的请求。 2001年,张学良去世,与陪伴他后半生的赵一荻合葬在了夏威夷。 于凤至在洛杉矶的墓地里,那个为他留的空穴,至今仍然空着。 于凤至的故事,就像一面镜子。我们看到的,不仅仅是一个女人的爱恨情仇,更是一个时代的缩影,和人性中最复杂、最说不清道不明的那些东西。她用一辈子,诠释了一种近乎偏执的忠诚。这种忠诚在今天看来或许不可思议,但在她的世界里,那就是她的全部信仰。