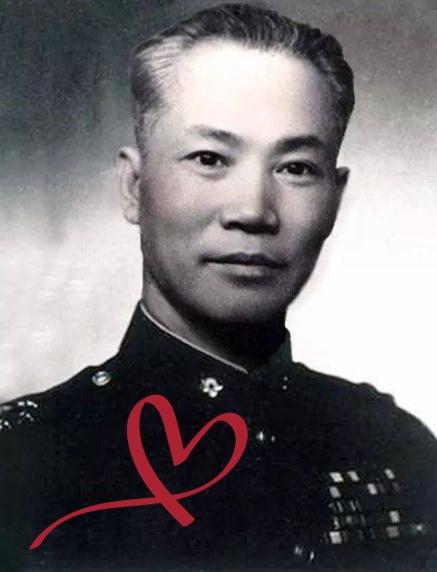

1965年3月5日,退居台湾的国民党二号人物陈诚去世,临死前让长子记录下66字遗言,不再提及“反共到底”“反攻大陆”。这遗言背后,究竟藏着怎样的故事? 当下,2024年两岸交流活动日益增多,从文化交流到经贸合作,两岸关系呈现出积极发展的态势。陈诚遗言中不再有那些激进的“反共”词汇,与当下两岸交流融合的趋势不谋而合。这仿佛是历史的一个回响,提醒着我们,和平、交流才是两岸关系发展的正道。 回顾历史,类似张学良从拥蒋到推动国共合作的观念转变案例,与陈诚有着异曲同工之处。张学良在当时复杂的政治局势下,为了民族大义,毅然选择与共产党合作,共同抗日。陈诚在临终前放下多年的“反共”执念,或许也是看到了民族团结的重要性。他们的转变,都体现了在历史大潮中,个人观念随着时代发展而不断调整。 陈诚遗言对台湾年轻一代的认知产生了潜在影响。如今,台湾年轻一代对历史的认知逐渐多元化,他们更注重从客观角度看待两岸关系。陈诚这份具有震撼性的遗言,可能会引发他们对历史真相的深入思考,让他们重新审视国民党过去的政策以及两岸关系的本质。 国民党内部对陈诚遗言的态度存在分歧。一些保守派系担心遗言会影响党内的“正统”观念,试图维护过去的政策路线;而一些开明派系则认为遗言反映了时代的变化,应该顺应潮流,调整对两岸关系的态度。这种分歧背后,其实是国民党内部不同利益集团的博弈。 在国际舆论中,陈诚遗言也引发了一定反响。国际媒体纷纷报道这一事件,认为这体现了中国内部一些人士观念的转变,是两岸关系发展的一个积极信号。这也让世界看到了中国历史发展的复杂性和多样性。 陈诚夫人谭祥坚决拒绝蒋介石修改遗言的要求,维护了丈夫的尊严。这一举动,不仅体现了夫妻间的深厚感情,更反映出在当时复杂的政治环境下,个人对原则的坚守。 陈诚的这份遗言,也许是他真的放下了几十年的执念,回归到自己是中国人的本质。在历史的长河中,个人的观念转变或许微不足道,但却能反映出时代的变迁。希望两岸能够以史为鉴,共同走向和平、繁荣的未来。 文章描述过程、图片都来源于网络,涉及版权或者人物侵权问题,或有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改