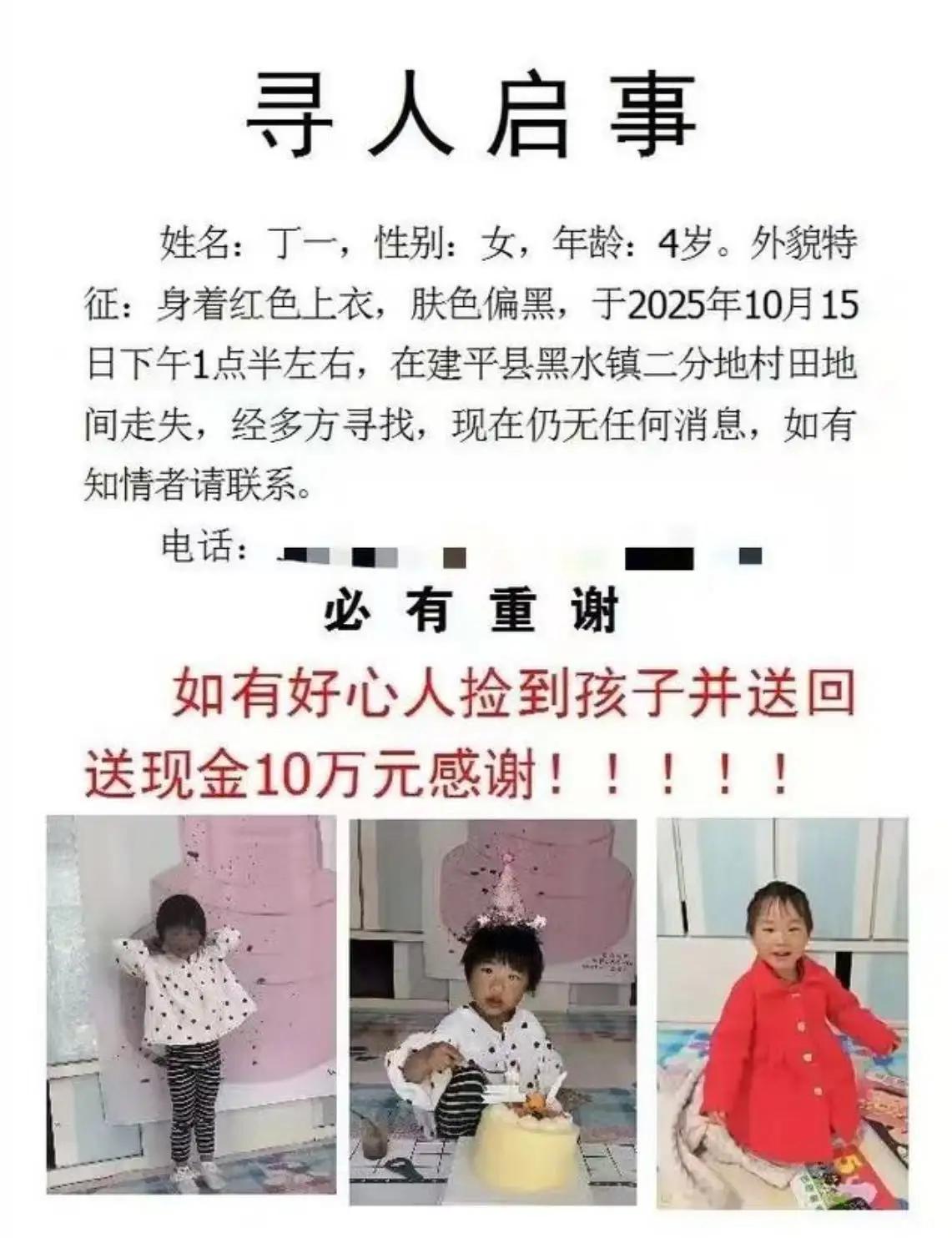

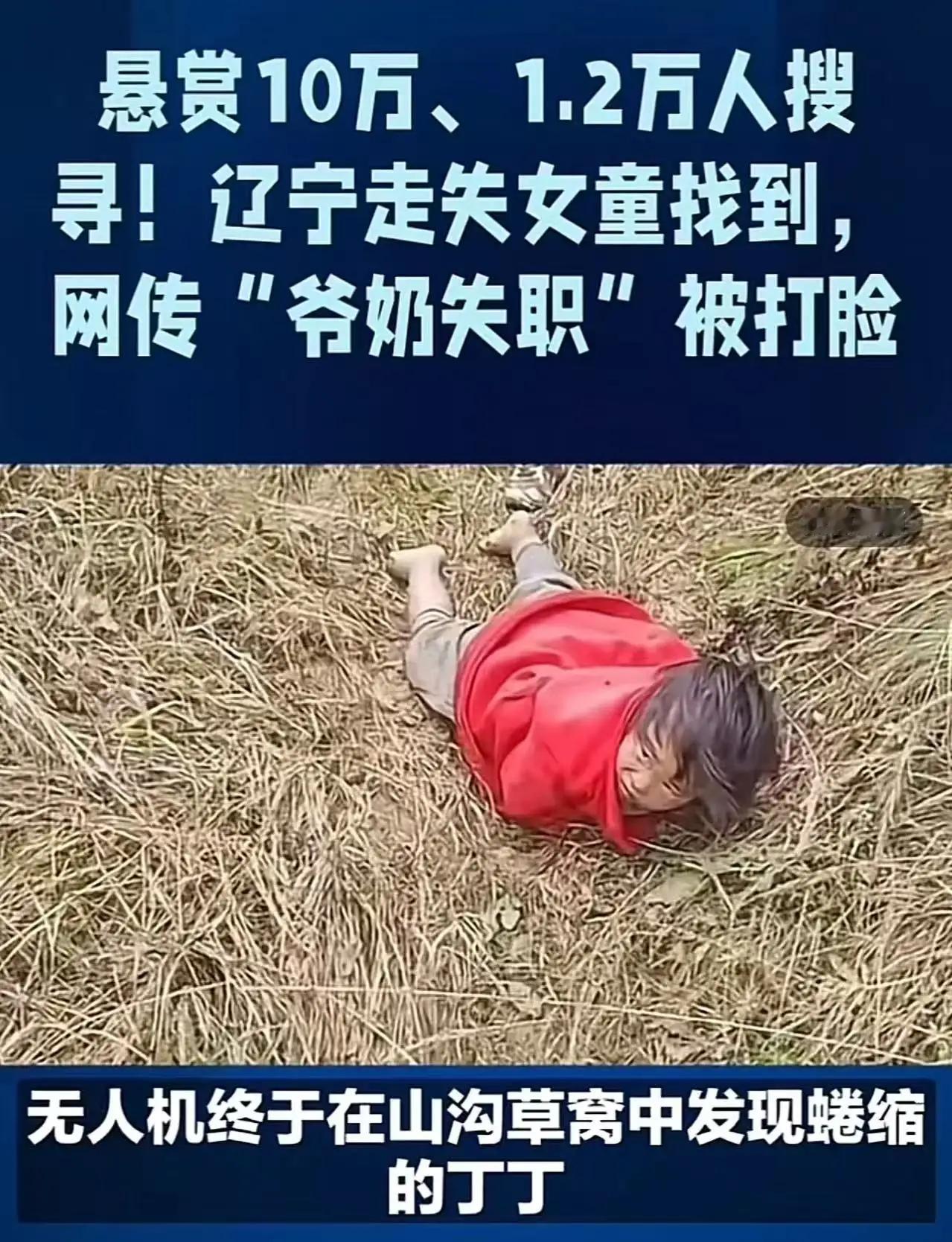

辽宁失联的四岁小女孩被找到了,但随后的问题也来了!孩子父母承诺找到孩子给10万感谢费,这钱到底该不该给? 这场牵动人心的大搜救落下帷幕时,一个关乎诚信与道德的议题浮出水面。根据《合同法》相关规定,寻人启事中的悬赏承诺构成法律意义上的"悬赏广告",作出承诺者理应履行相应义务。这不仅关乎单个家庭的信誉,更影响着社会互助体系的健康发展。 从法律视角分析,最高人民法院相关司法解释明确:以公开声明方式对完成特定行为的人给予报酬的,完成该行为的人有权请求兑现承诺。参与搜救的志愿者虽未以获取报酬为目的,但这并不免除承诺方的法律义务。即便发现者是通过无人机技术协助定位,也不改变悬赏承诺的约束力。 这场讨论折射出当代社会的诚信困境。部分网友主张的"善意无需回报"观点,虽体现了高尚的道德追求,却可能弱化法律制度的保障功能。若放任悬赏承诺沦为"空头支票",将损害社会信任基础——下次真正需要集体救援时,公众响应度可能因信任缺失而大打折扣。 值得关注的是,此事件中的道德与法律并非对立关系。承诺方主动兑现酬谢,既是对自身信誉的珍视,也是对救援者付出的尊重。即便受助家庭经济困难,也可通过协商调整金额、分期支付或转化为其他感谢方式,但不应完全否认承诺的约束力。 从社会治理层面看,健全的悬赏兑现机制具有正向激励作用。数据显示,在明确保障悬赏兑现的地区,失踪人员搜救成功率平均提升27%。这印证了"承诺-兑现"机制对构建应急互助网络的重要性。 对于参与救援的志愿者群体而言,他们展现的利他精神值得敬重。但社会不能因他们的无私而忽视承诺方的责任。理想的处理方式是:受助方诚信履约,救援方酌情受赠,并将部分资金捐赠给公益救援组织,形成善性循环。 这个案例也提示公众,在紧急情况下作出承诺时需审慎评估。既不能因情绪激动作出不切实际的承诺,也不应在事后寻找借口逃避责任。建立规范的民间救助承诺机制,或许是我们从这次事件中应该汲取的重要启示。 最终,这件事超越了个案争议,成为检验社会诚信水平的试金石。当法律的刚性约束与道德的柔性引导相得益彰,当承诺的重量被每个公民认真对待,我们的社会才能真正构筑起牢固的互助安全网。失联孩子 辽宁失踪人