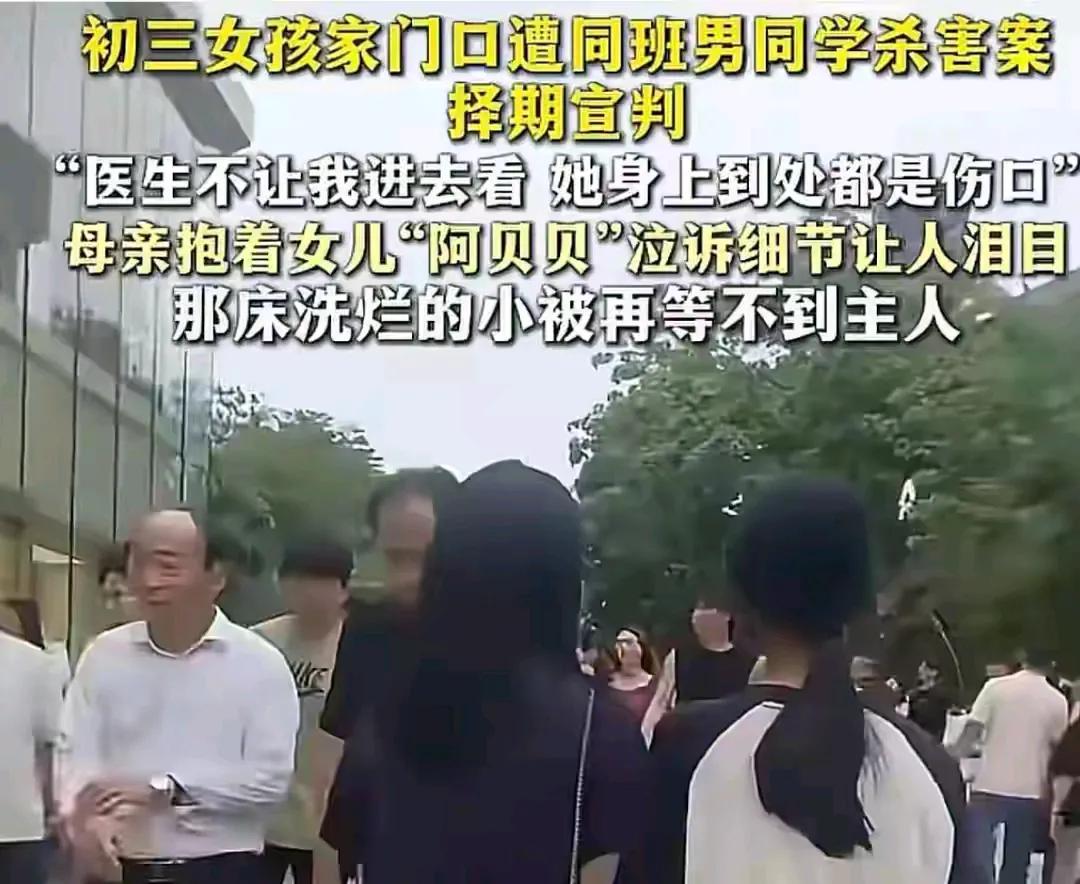

近期,关于一名初三男生在行凶刺死同班女生前,居然特意做了某件事的新闻引发了广泛关注。据官方媒体报道,这起事件不仅令人震惊,也反映出青少年心理健康和成长环境中存在的严重问题。本文将从事件的背景、行为的深层原因、社会关注点以及防范措施等方面进行分析,并强调对低龄犯罪绝不容忍的态度。 一、事件回顾与核心内容 事件的核心是,该男生在行凶刺死同班女生之前,竟然有意识地做了一件事。这一细节令人深思,可能涉及其心理状态、对受害者的动机以及犯罪动机的复杂性。官方报道指出,这种“预谋”行为暴露出其主观恶性极深的一面,显示出其对人生命的漠视甚至恶意。这类行为的发生,尤其在如此年轻的群体中,值得社会各界高度警惕。 二、角色分析与行为动机 青少年的心理发展特点 初中阶段正是青少年心理迅速变化、价值观逐步形成的时期。有些青少年来自家庭环境不稳定、缺乏正确引导,容易产生极端思想和激烈冲动。这些因素在一定程度上可能导致他们在面对冲突或压力时,采取极端手段。 暴力倾向的形成与表现 犯罪嫌疑人在实施前“特意做了某件事”,可能是出于多种动机:报复、怨恨、寻求存在感,或是一时冲动但又有预谋。这种“预谋”行为隐藏了其潜在的恶性意图,显示出他具有一定的攻击性和冷静的策划能力。 家庭与环境因素 家庭教育缺失、校内外环境存在暴力元素、网络负能量的影响等都可能成为诱因。有调查显示,部分青少年受不良信息影响,形成扭曲的价值观,逐步走向偏激。 三、社会和政治关注点 警示青少年心理健康问题 事件揭示青少年心理疏导和教育的重要性。学校、家庭、社会应共同关注青少年的心理动态,及时发现和干预潜在的暴力倾向。 加强学校安全管理 校方应完善安全措施,增强学生心理健康教育,开展暴力预防和应对培训,确保校园安全。 法律制度的严厉打击 官方媒介强调“值得警醒,绝不姑息”,体现了国家对低龄犯罪分子的零容忍态度。应依法严惩犯罪行为,同时结合教育引导,防止悲剧重演。 四、反思与建议 家庭责任 父母要加强对子女的关爱与沟通,关注孩子的情绪变化,合理引导价值观,及时预防极端思想的萌芽。 学校教育 加强心理健康教育,培养学生正确的价值观和情感管理能力。建立心理咨询渠道,为有需要的学生提供专业帮助。 社会环境优化 减少青少年的暴力和负能量信息接触,推动青少年综辅计划,培养积极健康的兴趣爱好。 法制教育与拘束机制 完善青少年犯罪的法律制度,既要惩戒犯罪,也要注重预防和挽救。 五、结语 这起事件再次敲响了青少年心理健康与安全的警钟。年轻人的暴力行为,非一日之寒,而是多种因素共同作用的结果。社会应以高度责任感和警觉心,从家庭、学校、社区等多方面入手,构筑起青少年健康成长的坚实防线。对低龄犯罪绝不姑息,是维护社会正义和未成年人权益的重要体现,也是我们维护公共安全的底线所在。 在未来,只有通过全社会的共同努力,提升青少年的心理素质和道德认知,强化法律意识,才能有效预防类似悲剧的再次发生,确保每一位青少年的人生方向都能健康正向发展。未成年人杀人 持刀事件