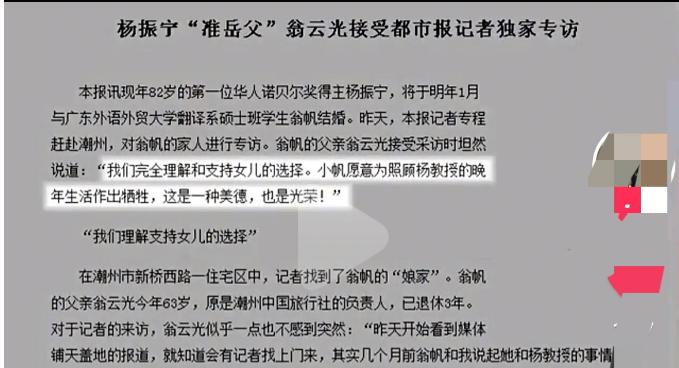

大家有没有想过,当一段相差几十岁的感情摆在面前,最考验人的其实不是当事人,而是他们的家人?杨老最小的女儿都比翁帆大15岁,孩子们定居美国却从没反对父亲再婚;翁帆的父母更是直言“这是光荣”,没有一丝阻挠。 先说翁帆这边的家人,她的父亲翁云光先生是个懂文识礼的人,以前在潮州做旅行社的负责人,平时爱琢磨古诗词和音乐。当年女儿说要和杨老在一起时,老两口虽然意外,但没几天就想通了。 后来接受采访时,翁先生的话特别实在,他说首先信得过女儿的眼光。翁帆从大学毕业就自己在外打拼,先在汕头工作,后来又去深圳的俱乐部待了三年,还经历过一段婚姻,之后又考上研究生深造,早就不是没主见的小姑娘了。“她观察事物的眼光比我们还深刻”,这句话里全是做父母的信任。 更关键的是,翁家老两口看懂了女儿感情的底色。翁帆早就跟家里提过杨老,说这位老教授不光搞物理厉害,还懂中国文学,聊起古诗词头头是道,更带着一股子爱国劲儿,八十多岁了思维还比年轻人灵光。在他们看来,女儿不是一时冲动,而是真的仰慕对方的学识和人品。 翁先生还特别提到,杨老为国家做了那么多贡献,老伴走后一个人过日子,身边确实需要人照顾。翁帆愿意站出来,这不是牺牲,是“美德”,是“光荣”。这种想法戳中了要害:感情从来不是只看年龄数字,更要看两个人是不是真能互相搭伴儿。 再看杨老的孩子们,三个孩子都定居在美国,最小的女儿比翁帆还大15岁,按说最容易有隔阂,可他们却特别豁达。其实这背后藏着成年子女和父母相处的一个重要道理:尊重父母的“人生下半场”。 咱们身边常能见到这样的事,父母年纪大了想找个伴儿,子女要么觉得“丢面子”,要么担心财产问题,闹得鸡飞狗跳。但杨老的孩子们想得很明白,父亲一辈子为学术操劳,晚年的精神需求比什么都重要。 他们知道父亲不是一时糊涂,翁帆也不是图什么,既然两个人能聊到一块儿、互相照应,做子女的又何必插手?这种“不干涉”的背后,其实是对父亲独立人格的尊重——哪怕年纪大了,他依然有选择自己生活的权利。 说到这儿,就得聊聊咱们常纠结的“年龄差”问题了。有人总说夫妻最好差个3岁5岁,差太多就过不到一块儿去。但实际上,真正决定日子能不能过好的,从来不是户口本上的数字,而是两个人的节奏能不能合上拍,家人能不能给份理解。 杨老和翁帆在一起二十多年,翁帆陪着杨老搞学术、出席活动,杨老也陪着她读书进步,日子过得踏实。这背后要是没有双方家人的支持,恐怕早就被闲言碎语冲散了。就像翁先生说的,只要感情纯洁、不违法律伦理,就没理由反对。这话其实点透了家庭关系的核心:家人该做的是“托底”,不是“设限”。 咱们身边还有种常见的误区,觉得“我是为你好”就能干涉别人的选择。比如子女反对父母再婚,美其名曰“怕你被骗”;父母阻拦子女找对象,总说“年纪差太多不靠谱”。但杨老和翁帆的家人却跳出了这种思维。翁家父母信任女儿的判断,知道她经过社会打磨,早就有了自己的价值观;杨家子女尊重父亲的决定,明白晚年的陪伴比所谓的“规矩”重要得多。这种理解不是天生的,而是懂得把对方当成独立的人来看待——哪怕是亲人,也没有权利替别人决定人生。 可能有人会说,这家人是不是条件太好才这么开明?其实不然,翁家是普通的知识分子家庭,杨家子女也是靠自己在美国立足,他们的选择里没有那么多“特殊因素”,更多的是最朴素的道理:感情里的舒服,只有当事人自己知道;家人的爱,应该是成全不是控制。就像有些夫妻差十岁八岁照样恩爱,有些同龄夫妻反而天天吵架,关键不在年龄,在能不能互相包容、一起成长。而家人的支持,就是给这份包容和成长搭了个最稳的台阶。 翁帆后来在回忆里说“有他的陪伴何其有幸”,这句话里藏着感情最本真的样子。而这份幸运的背后,是翁父那句“我们完全理解”,是杨家子女远隔重洋的沉默支持。这些看似简单的态度,其实解决了很多家庭矛盾的根源:不把自己的想法强加给别人,不把世俗的眼光当成标尺。 说到底,感情从来不是两个人的“孤军奋战”,家人的态度就像阳光和空气,看着不起眼,却能决定这段感情能不能扎根生长。杨老和翁帆的故事之所以动人,不光是因为他们跨越年龄的相守,更因为双方家人用理解证明了:最好的亲情,是我或许不懂你的选择,但我愿意尊重你的幸福。这种豁达,比任何“完美婚姻模板”都更值得咱们琢磨。

勇敢大田田

希望uc能多一些这样的文章 而不是题目惊人博人眼球的白痴文章

勇敢大田田

写得真好[点赞]