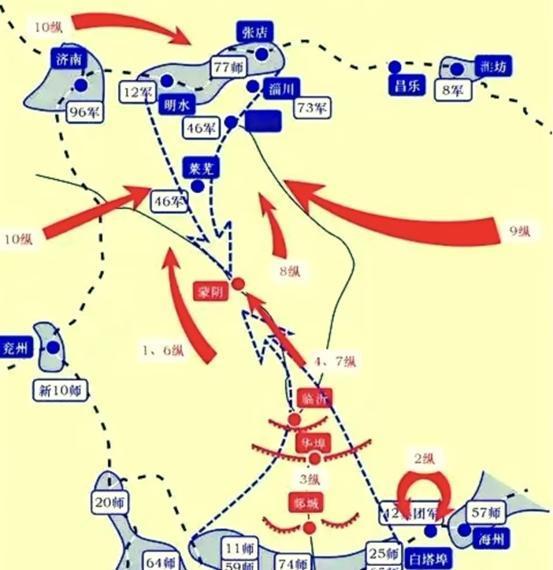

薛岳挤压陈毅逼退粟裕,横行华东战场大半年,为何突然遭到解职? “1947年2月25日,南京总统府里,蒋介石低声对陈诚说道:‘老薛这次要给我一个交代!’”短短一句,笼罩着徐州绥署的暗流骤然浮出水面。外界只看见薛岳兵败莱芜、旋即去职,却少有人梳理那场权力博弈的前因后果。 解放战争进入第二年,国民政府在华东投入了45万兵力,徐州成了心脏。老蒋对薛岳的“再就业”并非心甘情愿,更多是无将可用的结果。杜聿明在东北脱不开身,胡宗南守着西北,顾祝同正在南京候差,手上一只“老虎仔”薛岳,自然被推上前线。表面重用,实则试探。 薛岳的来历并不简单。黄埔一期别动队出身,长征时追击红军一路咬到陕北,抗战又以“天炉战法”扬名长沙,军旅履历可谓亮眼。经验多、资历老、脾气也硬,据说听命于蒋介石,但更相信自己的判断。这种性格,在战场上有时是宝刀,有时却成利刃反噬。 1946年夏,山东野战军与华中野战军还没真正合龙,薛岳趁隙连推宿迁、两淮,一度迫使粟裕北撤。陈毅在胶东接连几战未取便宜,公开自嘲“薛老虎牙口太硬”。从纸面上看,薛岳的策略很合逻辑——扼住苏、鲁要冲,让解放军丧失海陆交通联络。但这一手“分进合击”也暴露一个隐患:前线纵深太长,指挥幅度超出他原先习惯的战区规模。 时间来到1947年1月,华东野战军正式合编,粟裕成为前委书记,兵力、火力骤然集中。薛岳却认为“共军主力仍将固守临沂,意在迟滞”,准备以南北夹击方式各个击破。陈诚对这一判断不置可否,却用军令部的名义硬把二绥区王耀武和李仙洲绑在薛岳的战术框架里。情报部门随后送来两份截然相反的报告:空军观测到大批解放军向莱芜北移;特务却拍到“陈毅在临沂街头吃煎饼”。薛岳没有抽丝剥茧,而是倾向后者,理由是“共军离不开根据地”。这种轻率,为四周后的惨败埋下种子。 2月20日清晨,莱芜以南的雪尚未融化,粟裕三路突击,迅速切割李仙洲兵团。薛岳最初并不紧张,他在徐州电令李仙洲:“向吐丝口方向突围,两天可出重围。”电报发出时,解放军距李仙洲指挥所仅五百米。四天后战役结束,第46军、第73军及所属师共五万六千人被全部缴械。缴获火炮四百余门、冲锋枪千余支,华野实力大涨。南京舆论炸锅,白崇禧痛骂“薛岳误桂军”,王耀武摔杯叫屈,陈诚面色铁青。 外界普遍认为莱芜一败,薛岳是冤枉背锅,其实未必。首先,他对华野机动能力的判断明显失准;其次,他依仗与陈诚私交,坚持把不同系统的部队塞进自己战术设计里,却缺乏有效指挥;第三,他一向自负,大战临近仍忙于接受《申报》采访,散发“告共军官兵书”,搞舆论战,反而暴露目标。如此种种,都被南京高层视为“骄兵必败”的典型。 兵败第二周,徐州绥署接到行政院令:薛岳调任国民政府参军长,暂不派兵权。消息传出,他对幕僚苦笑:“磨都还没拉完,人就被赶下磨盘。”其实,蒋介石早有埋伏笔。抗战末期,薛岳屡次绕过重庆自定作战计划,还同驻华美军关系暧昧;1943年蒋介石借故撤掉他参谋长吴逸志,已是一次警告。此番莱芜失利,不啻递到蒋介石面前的最好理由。 更耐人寻味的是继任者。顾祝同本是徐州绥署首任主任,被调回南京后一直做“留守大员”,如今火线回锅,还兼任“陆军总司令部徐州司令部”司令,从华东到中原两线尽收他手。对比薛岳的刚猛,顾祝同稳妥却缺乏锐气,徐州前线将士私下议论“薛老虎换成顾和尚,怕是得念经”。事实没多久就验证,“孟良崮上鬼神嚎”,王牌第74师也随之覆灭。 如果说薛岳“能打却自大”,顾祝同则是“谨慎但乏突破”。南京高层前后两任主帅一猛一缓,却都没有跳出单纯兵力对消耗的旧框架。华东战场态势因此由“虎口争夺”变成“缓慢崩解”,对国民政府的整体士气打击更重。 莱芜战役的胜负早在军事史上盖棺,但薛岳被撤,真正牵动的是国民党内部人事与派系平衡。华东失利逼得老蒋宁可用“庸才”也不用“干才”,只因后者的独立性太强,不易掌控。试想,如果薛岳在战前拿到充分指挥权,是否会减少致命误判?亦或更快暴露与高层的矛盾?这一切已无从证明,却揭示一个耐人寻味的逻辑:在那场注定走向分裂的战争里,将领能打与否固然重要,更大的决定权往往掌握在后方那双看不见的手。