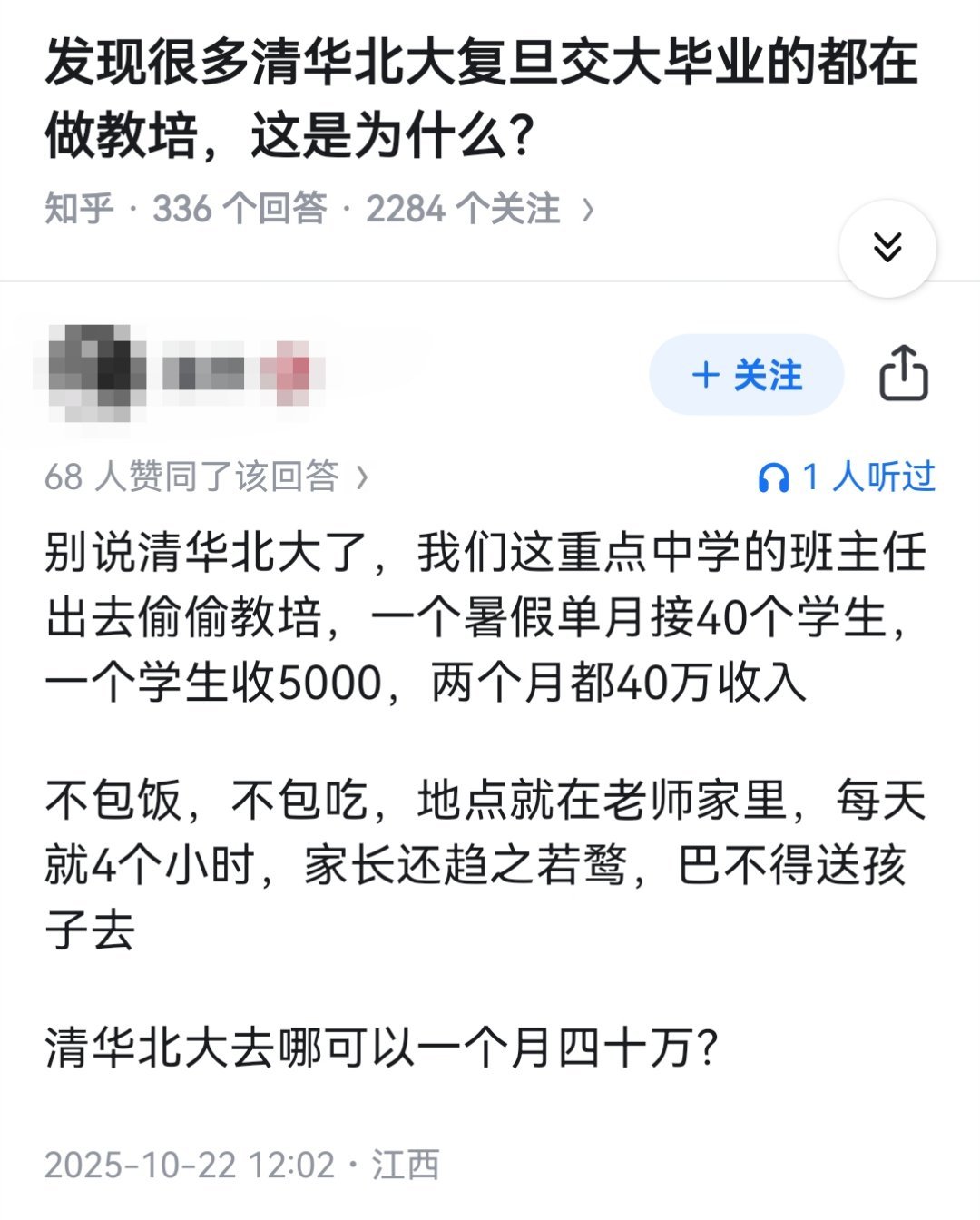

[中国赞]复旦大学教授王德峰,撕开了中国社会当下最大的遮羞布,振聋发聩!他说:“我们再度地出现了如孙中山当年所说的“一盘散沙的中国人”这样一个局面。 (信源:百度百科——王德峰) “我们似乎又回到了孙中山先生警示的‘一盘散沙’境地!”复旦大学王德峰教授的这番话,像一记重锤砸在无数人心中。 这位深耕社会观察的学者指出当下社会存在信任危机,从日常交往猜忌到公共事件质疑,共同信念被功利化浪潮稀释。令人忧心的是,这种“散沙感”并非偶然,其藏于社会发展肌理的两大根源已在生活细节中显露端倪。 第一个根源,是社会幸福感的集体滑坡。如今物质生活远胜从前,可人们脸上的笑容却没见增多。 成功人士在商场上尔虞我诈,为争夺资源勾心斗角;普通人为了生计奔波,房贷、车贷、育儿压力压得喘不过气;处于中间阶层的人更显焦虑,一边怕被上层抛下,一边又提防下层赶超。这种层层叠加的压力,让 “幸福” 变成了遥不可及的奢侈品。 从校园到职场,焦虑无处不在。学生时代受“分数决定未来”观念影响,埋首习题,难感学习乐趣;步入社会,工作填满生活,996 成常态,陪伴家人、享受生活成奢望。当多数人为生存利益奔波,人际少了温情、多了隔阂,社会也失了凝聚底色。 第二个根源是社会秩序理性缺失,核心是人与人信任崩塌。2014 年小品《扶不扶》经典场景仍在现实上演:有人摔倒路人围而不扶,怕被讹诈;朋友借钱要写借条留存证据,怕反目;网络新闻出炉,先猜测“是不是博流量”。 这种信任缺失,早已渗透到生活的方方面面。买菜时担心农药超标,网购时怕买到假货,甚至面对陌生人的善意,也要先在心里打个问号。曾经 “路不拾遗、夜不闭户” 的淳朴,渐渐被 “防人之心不可无” 的警惕取代。 当社会失去了理性的信任纽带,人与人之间就像隔了一层玻璃,看得见却摸不着,“一盘散沙” 的局面也就随之而来。 追根溯源,这两大问题背后是社会资源分配不均的深层矛盾。少数人掌握大量资源,多数人争抢剩余资源。在这种竞争环境下,“重功利、轻道义”成为部分人的生存选择。疫情后经济增速放缓,资源竞争更激烈,功利化倾向更明显,加剧了社会撕裂。 但“一盘散沙”并非无解,关键要找对方向,从根源解决问题。教育是首道防线。如今不少家庭和学校将“考高分、赚大钱”作为教育唯一目标,却忽视品德培养。 实际上,让孩子懂得诚信、责任、互助比成绩更重要。可通过课堂讲授、社会实践等,让孩子从小明白“人非孤立存在”,学会关心他人、体谅社会,长大后成为有温度、有担当的公民。 社会管理层面改革同样重要。相关部门应推动资源分配更公平,完善社保体系减轻民众生活压力,让年轻人安居、养老,老年人有依靠、能就医。 同时,加大对违法违规行为打击,严惩讹诈好人行为,让“善有善报、恶有恶惩”成社会共识。当人们感到生活有保障、社会公平,自会放下戒备重建信任。 最重要的是每个人的行动。《觉醒年代》有言 “我们不说谁说?我们不干谁干?”,重建社会凝聚力,需每个普通人努力。 出门对邻居微笑、过马路扶老人、遇不公理性发声,这些微小举动都在为社会信任 “添砖加瓦”。别觉自己力量渺小,当千万人愿付出善意,“一盘散沙” 能聚成 “万丈高楼”。 其实,中国人从不缺团结基因。过去,面对自然灾害和公共危机,无数人挺身而出,有钱出钱、有力出力;现在,社区互助小组和网络公益众筹也在传递温暖。这些都证明,“散沙”只是暂时的,只要找准问题、共同努力,就能重新凝聚。 王德峰教授警示并非让我们焦虑,而是唤醒思考。社会进步并非一帆风顺,总会遇问题。只要各方面朝着“重建信任、凝聚人心”努力,不逃避放弃,就能打破“一盘散沙”困境,让社会回归温暖和谐。我们都渴望有信任、有温度的环境,这份渴望就是改变开端。

随 缘

这个叫兽,说得有点离谱了,其在夸大现实的真实社会状况,其说的某些方面,正在改变……这叫兽在抹黑吾国,必须要予以封杀,并予以严厉的惩罚,别让其散布荒谬的言论的………

陈东 回复 10-21 17:01

你还在扶倒地的老人吗?

用户10xxx96

是的

yu

瞎编乱造什么!当今中国社会民族最团结,最稳定,最强大!不要乱造谣!

49xxx77

美国人看着基因谱说,不散,不散,一种病毒就可以。