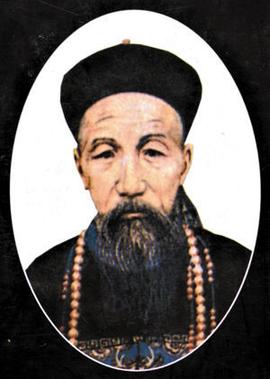

有一天,曾国藩坐轿子出门,突然一个衣衫褴褛的老农跪倒在轿前,哭喊着:“宽一,我是你干爹啊!” 这“干爹”到底什么来头?其实啊,根本不是什么正儿八经的亲戚。曾国藩小名叫“宽一”,小时候体弱多病。那时候农村有个习俗,孩子不好养,就找个八字硬、命格好的人“认干亲”,或者干脆认个石头、大树当干爹干妈,说白了就是图个吉利,希望能“拴住”孩子的命。这个老农,就是当年他家乡的一个邻里,看小宽一老生病,就半开玩笑半认真地说了句:“这娃不如拜我做干爹吧,保他好养活。” 曾家也就顺水推舟,口头上应了。 这事儿,说大不大,说小不小。在农村,这就是个口头约定,谁也不会真指望这个攀上什么关系。可几十年过去,当年的“宽一”成了朝廷重臣,这位老农家里遭了灾,实在活不下去了,才想起这根快被人遗忘的“救命稻草”,千里迢迢跑到京城来“认亲”。 这事儿最见功力的地方,不在于曾国藩认不认,而在于他怎么认,怎么处理。 他有几个选择? 第一,直接轰走。理由充分得很:“哪里来的骗子,冒充本官亲戚,给我打出去!” 合情合理,没人能说他错。但传出去呢?“曾国藩发达了,六亲不认”,名声就臭了。 第二,私下给点钱打发。这也很常见,悄悄塞个几百两银子,让他赶紧走人,别声张。这样能解决问题,但显得冷漠,少了点人情味。 曾国藩选了最高明的一种。他不仅当众认下了这个“干爹”,还把他请回府邸,好吃好喝招待,叙旧聊天,给足了面子。老人走的时候,曾国藩给了他一大笔银子,足够他回家盖房置地,安度晚年。 故事到这就完了吗?不,最精彩的部分才刚开始。 曾国藩除了给钱,还亲手写了一封信,让“干爹”带回去,交给当地的县令。老农不识字,还以为是中堂大人写信让家乡官吏多照顾自己,心里美滋滋的。 可信上写的是什么呢?大意是:“这位老人家是我的故交,也是我名义上的干爹。现在他要回乡了,我赠送了他一些银两。但是,这个人有个老毛病,喜欢打牌赌博,花钱大手大脚。所以,请县令大人您‘关照’一下,别一下子把钱都给他。最好是按月、按季给他一部分,确保他能安享晚年。如果他再因为赌博之类的事情犯了法,您该怎么办就怎么办,不必看我的面子。” 这一招,体现的不仅仅是善良,更是一种顶级的政治智慧和人生阅历。 他既报了当年那份虚无缥缈的“命名之恩”,全了自己“不忘本”的声誉,又用实际行动防止了“干爹”因为暴富而堕落,甚至给他自己和家人惹来麻烦。他洞察了人性,知道一个穷了一辈子的人突然拿到巨款,很可能会失控。他给钱是情分,但怎么给,却是本事。 在咱们这个社会,人情是个绕不开的话题。尤其是当你混出点名堂了,各种远房亲戚、八竿子打不着的朋友都可能找上门。你怎么处理?处理不好,落个“忘恩负负”的名声;处理得太好,又可能被无休止地拖累。 前几年有个新闻,说一个大企业家,就是做电商的那位,成名后回到自己的家乡,给村里60岁以上的老人每人发了一万块的红包。这就是一种现代版的“曾国藩智慧”。他没有挨家挨户去分辨谁当年对他好,谁对他不好,而是用一种普惠的方式,回报了整个生养他的地方。这既是一种姿态,也是一种保护。他告诉所有人:我没忘本,但我回报家乡的方式是集体性的,你们不要想着靠“攀关系”来获得特殊待遇。 说到底,曾国藩处理“干爹”事件,核心就两个字:体面。 他让老农得到了体面。老农跪着来,是昂首挺胸、风风光光地走。他得到了远超预期的金钱,更重要的是,得到了“国之重臣干爹”这个身份的公开确认,这是精神上的巨大满足。 他也让自己获得了体面。一个不忘旧情、处事周全的形象,在官场和民间都赢得了赞誉。这比任何说教式的自我标榜都管用。 更重要的是,他让规则和法律保持了体面。他明确告诉地方官,人情归人情,国法归国法。我的“干爹”犯了法,你照样办,不用给我面子。这就划清了人情和公权力的边界,避免了自己的一番好意,最终演变成地方上的“恶霸保护伞”。 所以你看,一个简单的小故事,背后是为人处世的大智慧。它告诉我们,真正的善良,不是头脑一热的施舍,而是带着理性和远见的周全。处理人际关系,尤其是那些复杂的、夹杂着利益和历史情感的关系时,既要讲情,更要讲法;既要给面子,更要守住里子。 曾国藩能成为“千古第一完人”,靠的绝不仅仅是带兵打仗、写文章、搞洋务,更在于他把中国社会这套复杂的人情世故研究到了极致,并且能用最妥当、最体面的方式去应对。